一、背景

喧嚣时代下的必然回响

/科学共识/ 噪音,被忽视的健康慢性杀手

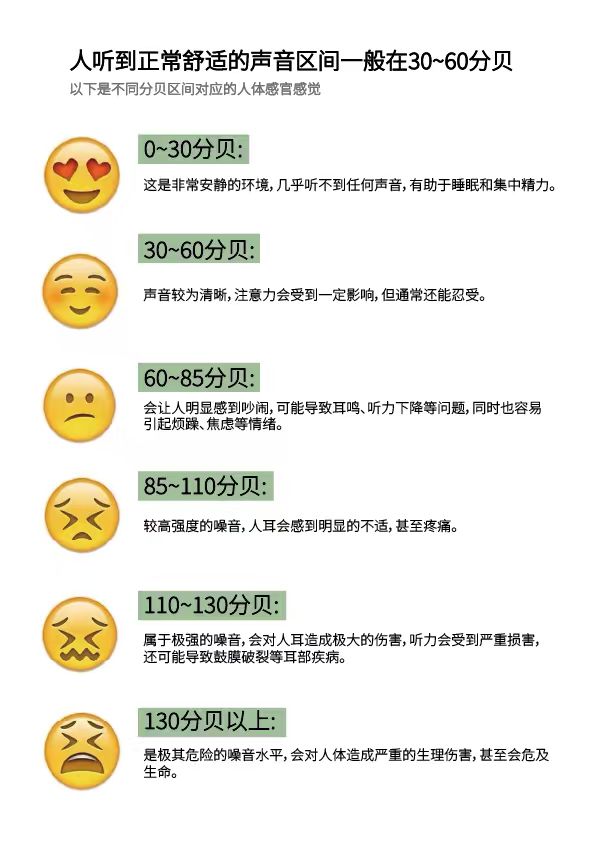

现代声学研究与公共卫生领域的多项权威报告(如世界卫生组织发布的《噪音污染指南》)已明确指出,长期暴露于超过55分贝的环境中,会持续激活人体的压力激素系统。这不仅造成即时的心率加快、血压升高,更与长期的焦虑障碍、睡眠剥夺、认知功能下降及心血管疾病风险呈正相关。噪音已从一种“烦扰”演变为一种确凿的环境毒素,它无形中侵蚀着都市人的身心健康存量。

分贝认知界定

/群体症候/ 一代人的“听觉超载”与“感官饥渴”

在高度互联的一二线城市,青年一代陷入一种矛盾的生存状态:信息过载与感知匮乏并存。他们的听觉通道被通勤噪音、开放办公区的交谈、社交媒体无休止的提示音粗暴占据,导致感官系统长期处于防御性的“超载”状态。与之相对,能够滋养心灵、带来深度恢复的高质量宁静声景(如自然风声、水流声)却极度稀缺。这种“听觉赤字”催生了他们对低分贝生活环境前所未有的强烈需求——这并非单纯的逃避,而是一种对感官完整性和心理健康主权的积极争夺。

/市场真空/ 从“被动降噪”到“主动声境管理”的范式升级

当前市场提供的解决方案是滞后且碎片化的。降噪耳机提供了被动的物理隔绝,但构建了一种“与世隔绝”的孤岛体验;白噪音App提供了舒缓的内容,却未能与用户的真实声境联动。市场强烈呼唤一个能够实时监测、智能解读并主动干预个人声环境的系统性品牌,即从“隔绝噪音”升级为 “管理声境” ,从而实现真正的数字时代健康生活

线上线下调研相关介绍

线上调研

概念热度与社群讨论

1.社交媒体音量 小红书「低分贝生活」相关笔记达12万篇,关键词包括:#安静的力量、#治愈性环境、#城市静音(月均搜索增长率28%) 豆瓣「安静爱好者」小组聚集9.3万成员,典型话题:租房隔音改造、降噪设备测评、静心书影音分 2.内容趋势分析 短视频平台「ASMR沉浸体验」类视频播放量超50亿(2023年数据) 知乎「如何对抗城市噪音污染」问题获270万浏览,高赞回答强调主动声境管理的重要性。

文化理念演进

1.价值观的转变 从「效率至上」到「可持续生活」:72%受访者认为生活质量比职业晋升更重要(《新周刊》调研) 「数字排毒」理念普及:人均每日手机使用时间同比下降18分钟(2023年通信业报告) 2.美学表达升级 设计风格:极简主义与侘寂美学搜索量年增55%(百度指数) 色彩偏好:低饱和度色系在家居设计中使用率提升39%(住小帮数据)

参考文献

[1]王弋.基于实地步行数据的城市街区公共空间环境感知研究[D].中南林业科技大学,2025.DOI:10.27662/d.cnki.gznlc.2025.000980.

[2]王延群.怎样减少室内噪声?[J].健康生活,2024,(10):58-59.

[3]马靖.酷狗疗愈音乐的用户使用行为影响因素研究[D].北京印刷学院,2025.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2025.000141.

[4]黄爱涵.通感设计在冥想类APP界面设计中的应用研究[D].江苏大学,2024.DOI:10.27170/d.cnki.gjsuu.2024.002396.

[5]黄嘉诚,彭勇,岳兴春,周钰琛,宋威.声音检测与分贝转化的仿真与设计[J].齐鲁工业大学学报,2022,36(2):59-66

[6]唐菲.听力学测试中常用的”分贝(dB)”及其意义[J].中国听力语言康复科学杂志,2024,22(S01):16-18

[7]杨文婷.分贝仪APP在共鸣管测声速中的应用[J].黑龙江科学,2023,14(18):74-76

[8]于治会.分贝及其应用[J].电子机械工程,2002,(06):4-7.DOI:10.19659/j.issn.1008-5300.2002.06.002.

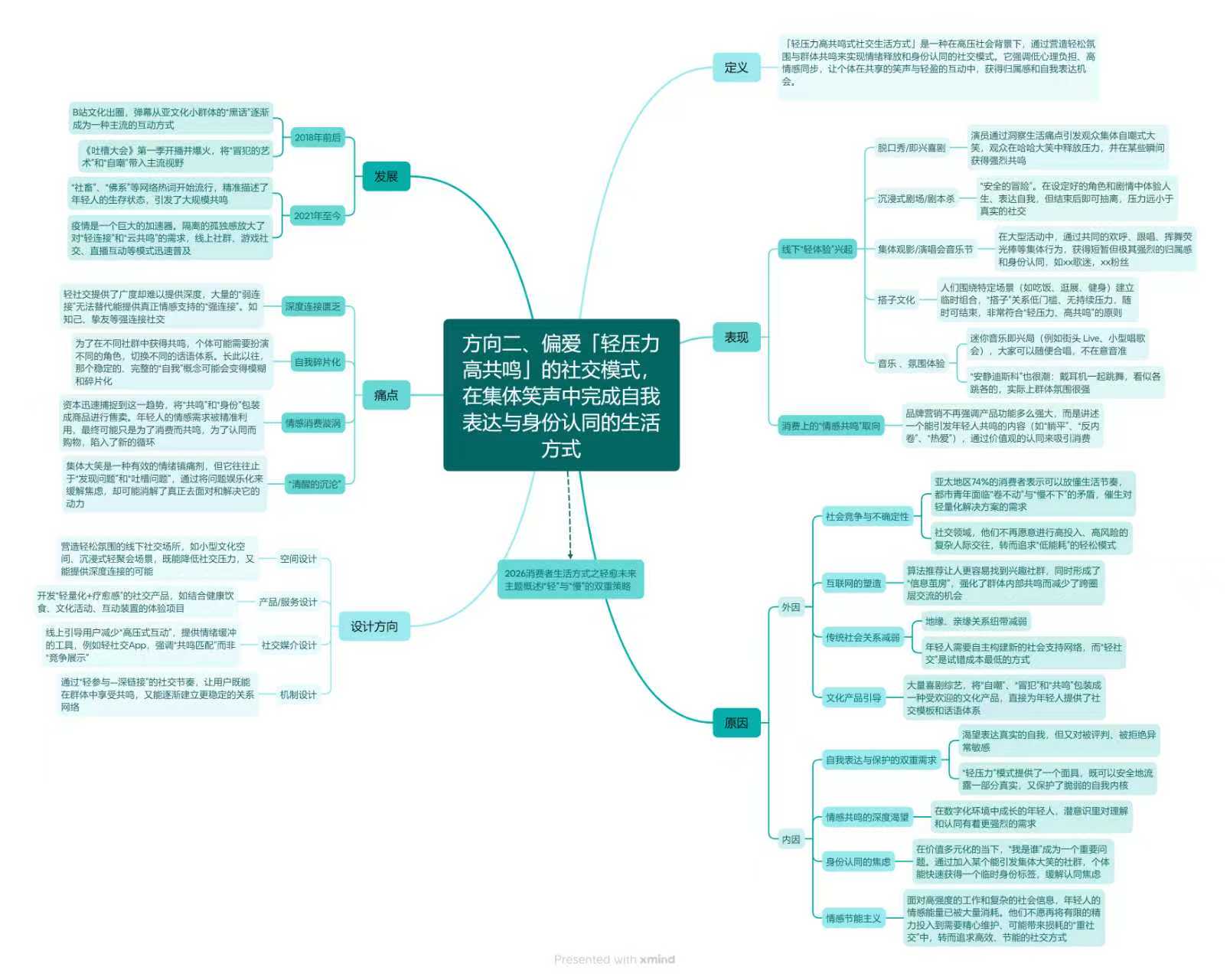

线下调研

前期调研

前期我们小组前往正佳广场、荔湾广场以及多个趣味蹦床运动馆进行前期观察与访谈,最后总结得出了以下两个主要的生活方式方向。

后期调研

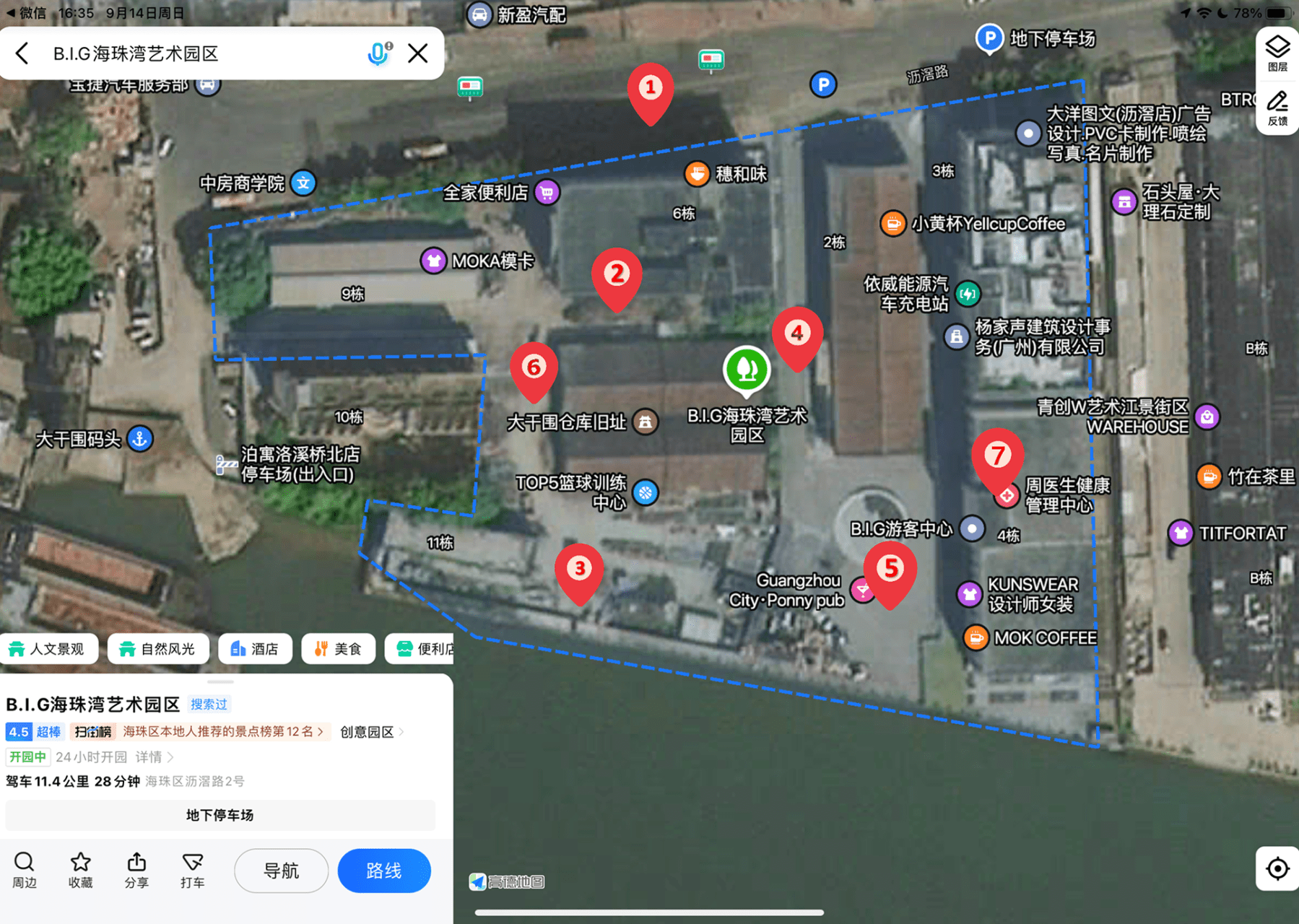

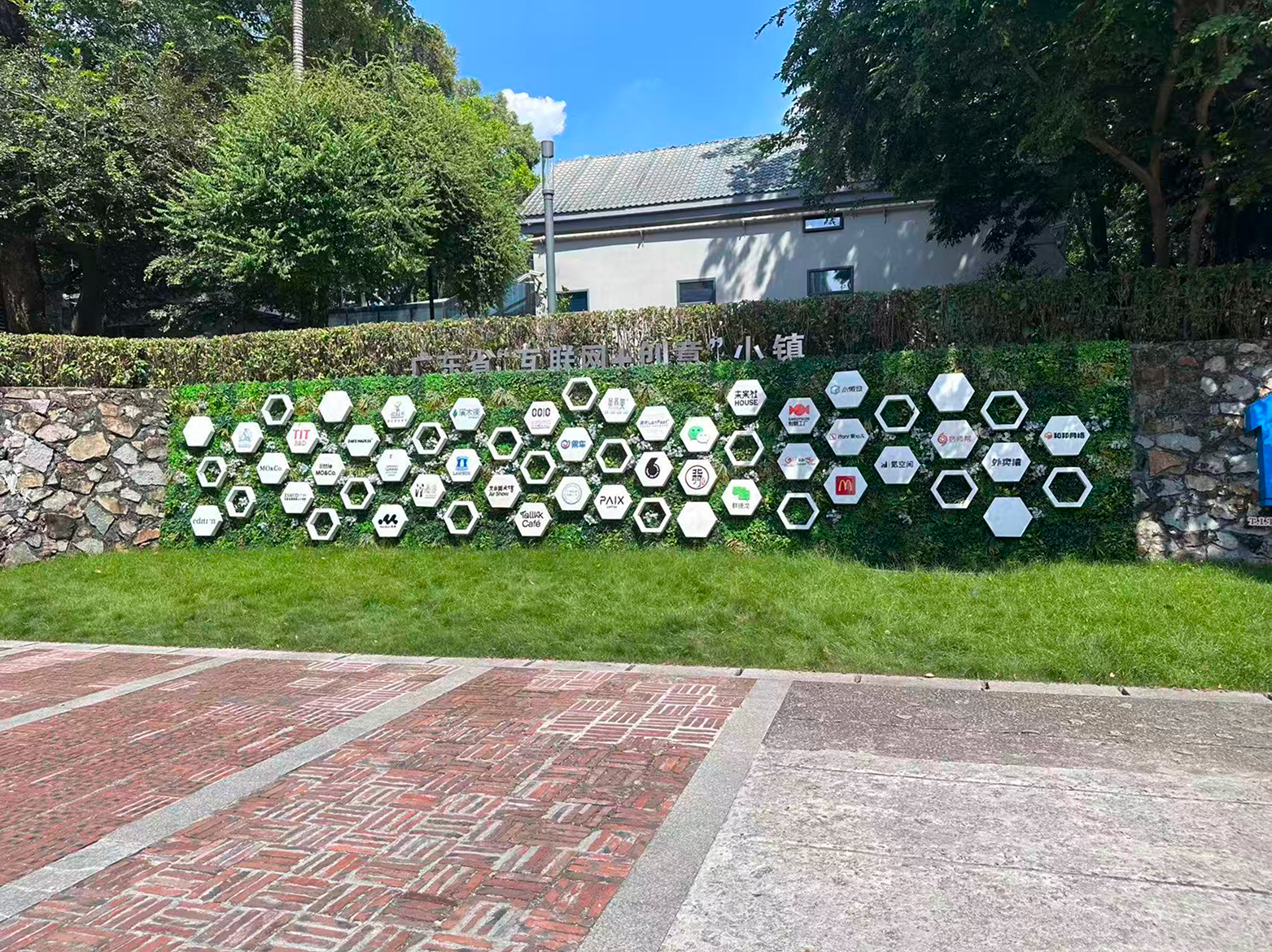

后期我们小组进行了线下工作室实地选址调研考察,调研地址选取热闹繁荣都市城区的周边创意园区域,相对来说分贝较低噪音较小同时也不缺乏一定的人流量。主要聚焦在以下三个园区:西坊大院、BIG海珠湾艺术园区、TIT创意园。

西坊大院

优势分析

1.环境氛围高度匹配

西坊大院的“安静、松弛感”与“低分贝生活主义”追求听觉舒适、内心秩序的理念高度契合。红砖瓦房、植物景观和慢节奏环境可为品牌提供天然的“低分贝”物理空间。

2.文化底蕴赋能品牌价值

园区前身为1958年工业遗址,保留历史建筑与文化痕迹,与“低分贝生活主义”中“与城市共生”“可持续”理念呼应,可强化品牌故事深度。

3.政策支持

目前对应届毕业生创业者有政策优惠的支持,园区对创业者采用积极的态度,有良好的合作环境。

4.交通与可达性

多交通方式覆盖(地铁、公交、自驾)适配不同用户需求,尤其网约车/自驾,交通便捷。

劣势分析

1.竞争与同质化风险

园区宣传力度大,“网红打卡”过于聚集导致环境喧闹,与“低分贝”初衷冲突,不利于品牌体验。

2.物理空间限制

园区为旧厂房改造,部分区域可能存在隔音问题。

3.运营成本与政策

园区位于番禺中心地带,租金偏高,且需符合历史文化建筑改造规范(如外观限制),增加设计难度。

4.园区环境与品牌调性不符

园区调性走“工业”“复古”风格,与品牌新兴高级感风格不符。

实地照片

分贝地图

BIG海珠湾艺术园区

优势分析

1. 环境与氛围高度契合

园区由旧工业厂房改造而成,融合了红砖墙、流线型建筑与一线江景,这种兼具工业遗产与现代美学的环境,品牌追求的“低分贝”、“感官体验”特质容易产生共鸣,容易营造出独特品牌氛围。园区内设有艺术广场、涂鸦墙、艺术装置(如彩虹镭射楼梯)和互动体验空间,其艺术化和创意化的公共环境,能为你提供丰富的灵感来源和优质的客户体验场所。

2. 业态聚集与社群潜力

BIG海珠湾吸引了数字创意、影视传媒、时尚设计、文化科技等文创类企业及工作室入驻。与这些“邻居”为伍,不仅便于交流合作,也有助于吸引志趣相投的目标客户。

园区定期举办艺术展览、市集、行业论坛等活动,这为你们提供了低成本曝光、链接社群资源的机会。

3. 空间特色与灵活性

园区提供LOFT办公空间,这些空间通常层高较高(4.5-6米)、空间开阔且可灵活分割,非常有利于打造一个集展示、体验、办公于一体的多功能品牌工作室。

临江的区位提供了优质的景观视野,为工作室环境增添独特价值。

4. 政策与定位支持

园区隶属海珠区规划的“珠江后航道总部创意休闲带”,其定位与发展方向享受一定的区域性政策支持,符合当地政府对文化创意产业的鼓励方向。

劣势分析

1. 交通便利性有待考量

园区距离最近的地铁站(如2号线南洲站)有一定距离(约800米至1公里以上),虽设有接驳巴士,但对依赖公共交通的团队成员或客户可能仍不够便捷。 若团队成员多自驾,园区停车位供应情况不佳及日常通勤的拥堵可能性比较大。

2. 运营成本与商业配套

园区定位艺术生态,租金可能高于普通办公区域(参考均价约2.67元/㎡·天)。需仔细评估租金成本与预算的匹配度。

尽管园区引入了部分“小而美”的商业配套,但相较于成熟商圈,其日常生活服务(如多样化餐饮、便利店)可能选择有限,需考虑团队成员日常便利性。

3. 环境噪音与干扰

园区因其“网红”特质,节假日或周末会有较多游客前来打卡,这可能对追求安静、低干扰的工作室日常运营带来挑战。若工作室对声音环境有极高要求,需进一步评估园区公共活动(如音乐节、市集)及周边交通可能带来的噪音影响。

4. 空间适用性与竞争

园区建筑由旧厂房改造,部分空间存在户型特殊、需自行加装空调等情况。

文创园区内创意机构集中,虽利于交流,但也意味着同领域内可能存在竞争,需思考如何突出自身独特性。

实地图片

分贝地图

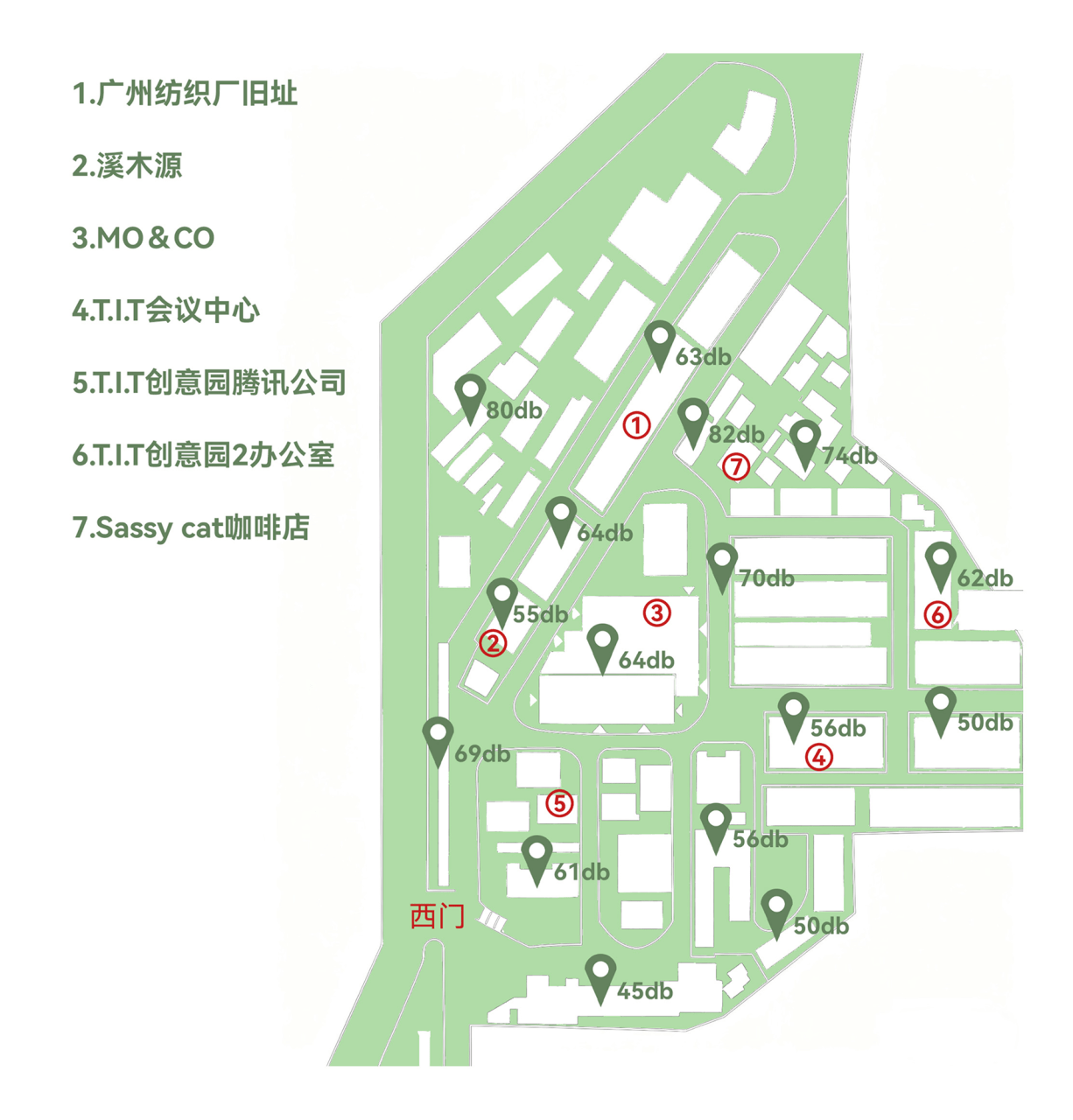

TIT创意园

优势分析

1. 创意与设计氛围

TIT 园区定位为创新、创意和设计的集聚地,汇聚大量文创、科技和艺术品牌。

这与分贝+ 的“设计感 + 生活方式”理念高度契合,利于品牌快速被理解与接受。

2. 年轻消费人群聚集

园区常吸引年轻的设计师、白领、大学生与小众文化爱好者,这与分贝+ 用户画像(对声音敏感、追求审美与松弛的都市青年)高度重合。

3. 线下体验优势

TIT 以开放街区式园区著称,适合承载 UIUX体验店 与 低分贝生活方式空间。

现场可以直接让用户“沉浸式体验安静”,比单纯卖产品更能形成记忆点。

4. 传播与联动资源

园区经常举办设计周、文创市集、品牌快闪,能为分贝+ 带来曝光机会,并与其他设计品牌进行跨界联动。

劣势分析

1. 园区氛围偏活跃、热闹

TIT 园区活动丰富,人流较多,整体氛围偏热闹,而分贝+ 倡导的是“低分贝、松弛感”。

如何在嘈杂园区中“营造安静”,是品牌的核心挑战。

2. 租金与运营成本高

作为广州核心创意园区,租金和运营成本不低,需要明确的产品与服务盈利模式,避免仅停留在概念展示。

3. 用户体验与园区调性冲突

园区聚集了很多以“社交热闹”为卖点的活动(市集、展览开幕),这与低分贝社交的需求存在一定冲突。

需要通过“空间设计”和“活动筛选”来弱化这种矛盾。

4. 同质化竞争

园区已有不少生活方式类品牌(咖啡、艺术展览、设计家居),分贝+ 必须在 “声音体验”与“低分贝生活方式” 上做出差异化,才能脱颖而出。

实地图片

分贝地图

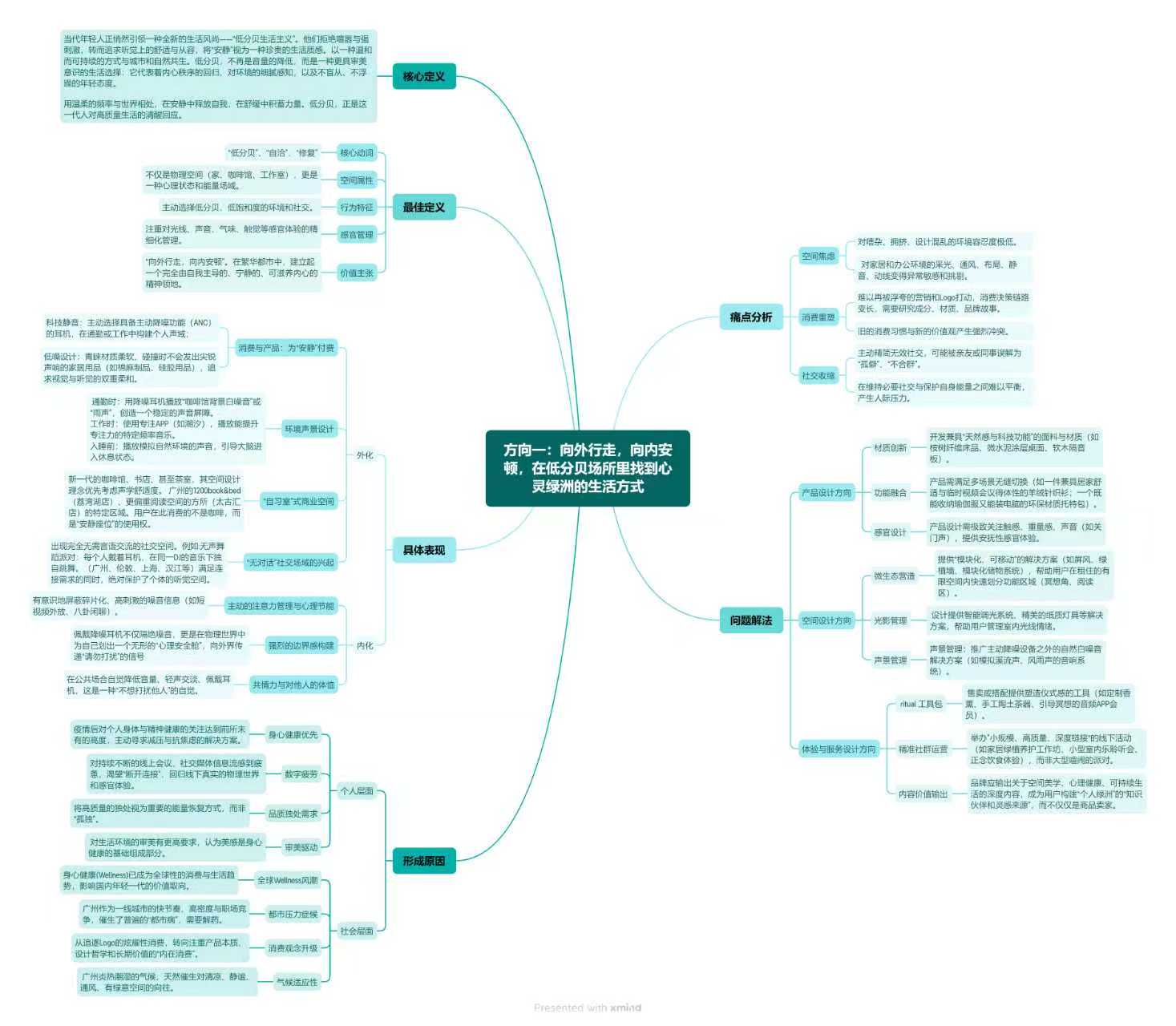

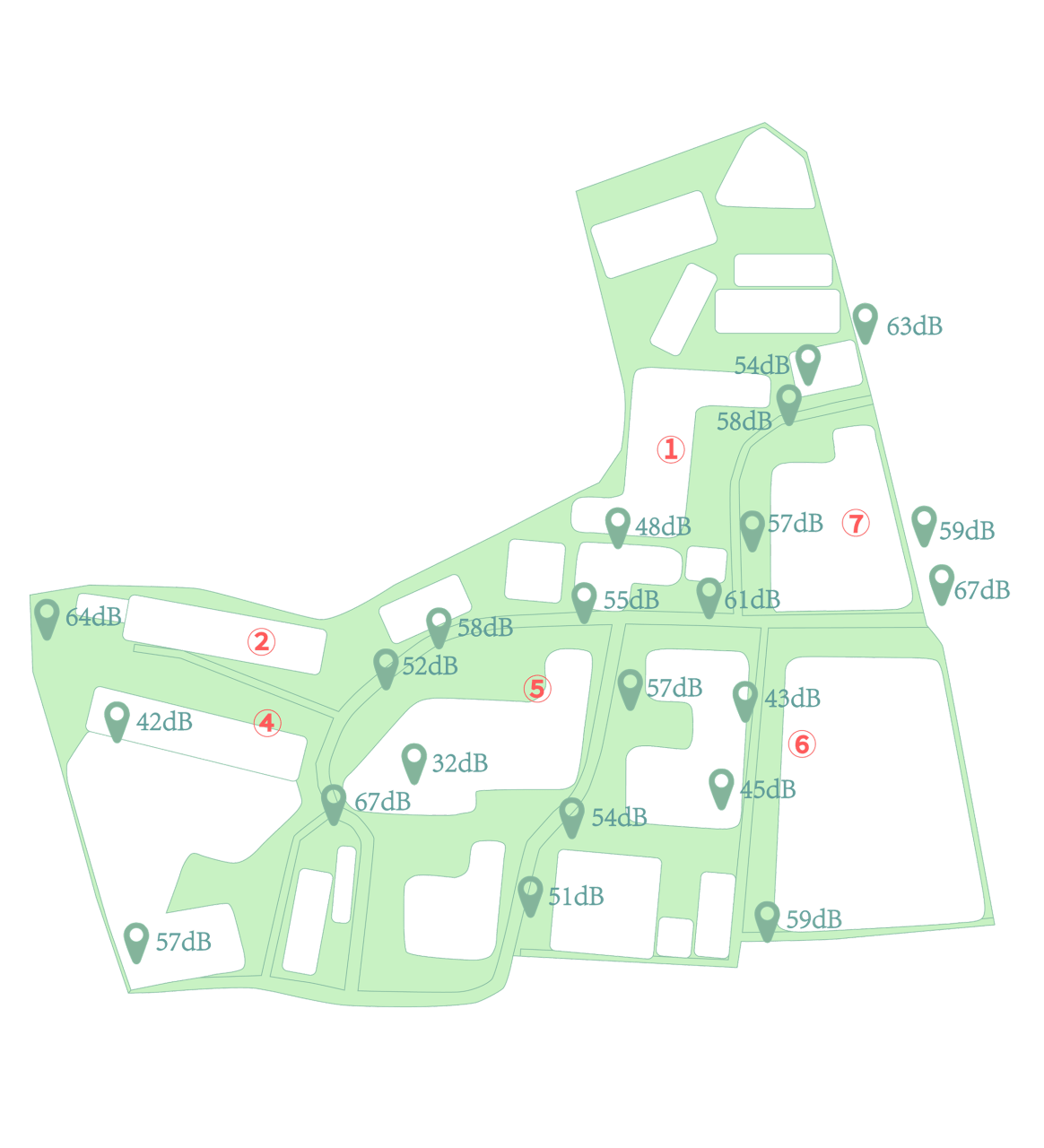

对潮流的定义

低分贝主义:一种当代生活的优雅律动

我们小组将这种生活与潮流定义为 「低分贝主义」。

它并非倡导绝对的寂静,那是对生活的消极背离。低分贝主义是一种主动的、充满审美的生活律动。它关乎选择与编辑,是在喧嚣的洪流中,为自我心灵划定一方声景的净土。它如同熟练的指挥家,并非让整个乐团噤声,而是精准地调低冗余的声部,让生命的主旋律得以清晰、从容地流淌。这是一种“向外行走,向内安顿”的智慧,是在纷繁世界中保持内在秩序与灵台清明的现代修养。

二、生活方式与目标人群

生活方式的介绍

当代年轻人正悄然引领一种全新的生活风尚﹣-“低分贝生活主义”。他们拒绝喧嚣与强刺激,转而追求听觉上的舒适与从容,将”安静”视为一种珍贵的生活质感。低分贝,不再是音量的降低,而是一种更具审美意识的生活选择:它代表着内心秩序的回归、对环境的细腻感知,以及不盲从、不浮躁的年轻态度。

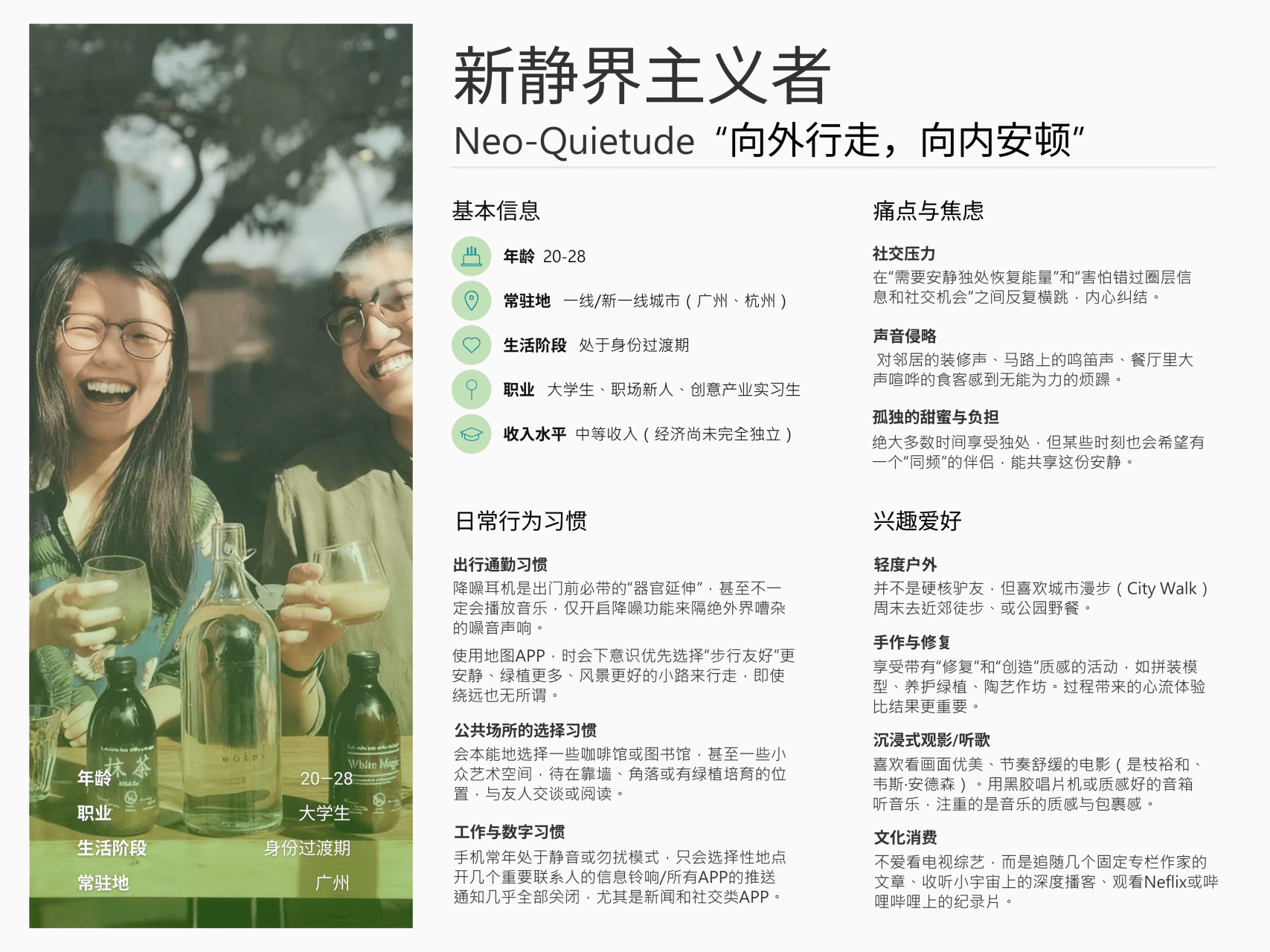

目标人群

他们多为20-30岁、栖居于一线都市的创意阶层与专业人士。 他们并非遁世者,而是积极的入世者,只是他们参与世界的方式更为精密和深刻。他们的共同标志是对感官体验的高度敏感与对个人能量的珍视。

他们的生活仪式

通勤路上,降噪耳机内是精心挑选的播客,而非无序的嘈杂;工作中,他们会用白噪音为自己营造专注的“声音泡泡”;周末,他们并非在喧闹的商圈,而是在城市绿洲般的公园或安静的独立书店中,通过“城市漫步”与自我对话。

他们的矛盾与核心需求

在高度连接中渴望有意义的独处,在信息爆炸中追求深度的专注。他们迫切需要工具、空间和社群,来帮助他们量化声境对身心的影响,并优雅地实现从“声音被动承受者”到“声境主动策展者”的身份转变

User Portrait

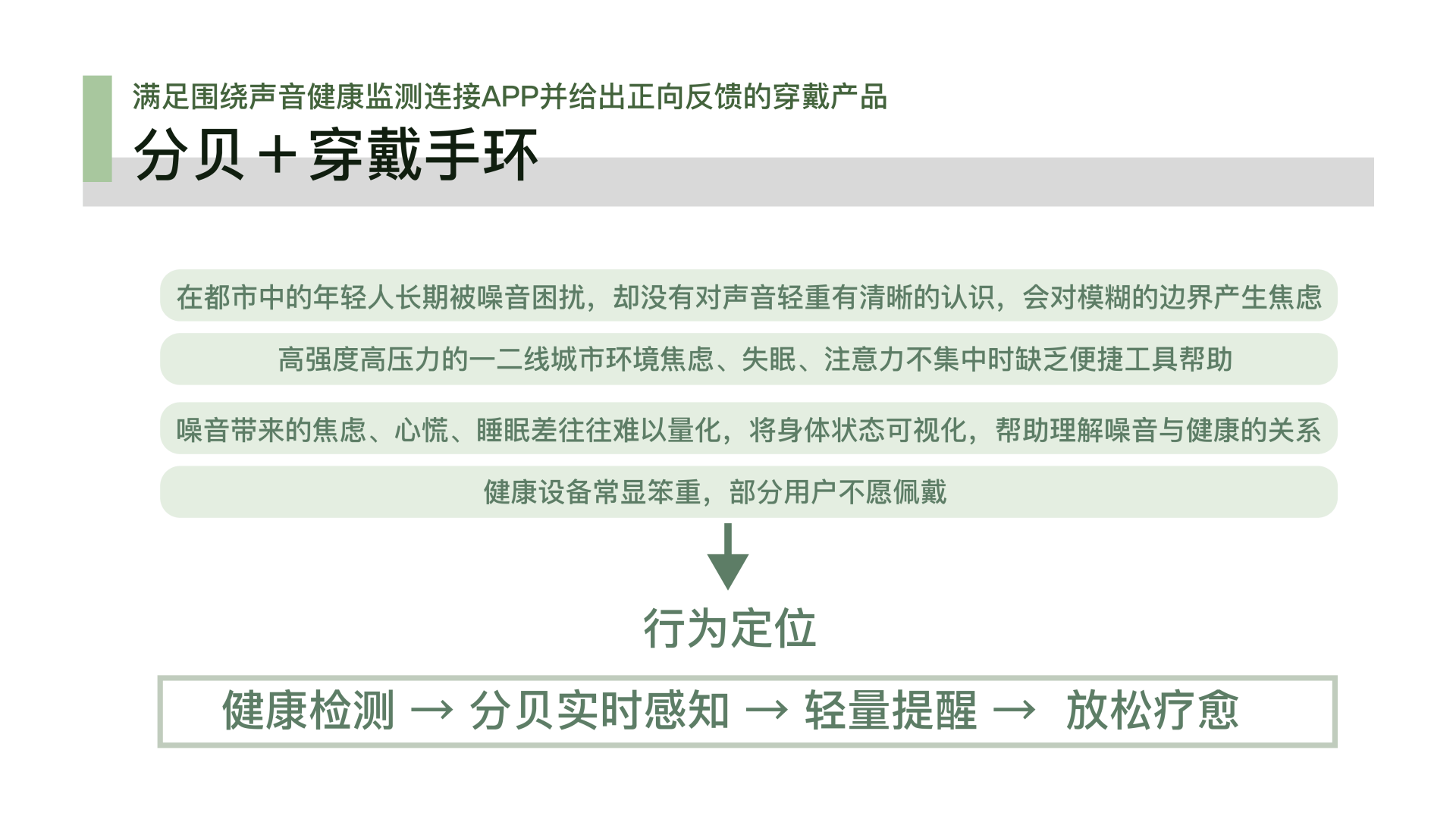

三、品牌定义

品牌定位

赋能新一代都市人,通过科学利用声音环境,重获内心的宁静、专注与健康。

品牌独特性

分贝+的独特性在于,我们提供的是一个闭环的、共生的生态系统,而非孤立的产品。 在信息过载的时代,我们致力于以利用声音为单一的变量,使用户能达到进入掌控自己的最佳生活状态,提供从线上监测到线下体验的全链路声音健康体系。从而更从容地掌控自己的生活节奏,守护其精心营造的内在宁静。

数据驱动的精准健康

与竞品仅提供粗糙的分贝数据不同,我们的手环通过监测环境分贝与用户心率、HRV等生理数据,建立个人独有的“声境-压力”对应模型,提供真正个性化的健康洞察与干预建议。

线上线下一体化的体验

我们的线下工作室不是简单的零售店,而是品牌的“圣地”和“实验室”。用户在此可进行「声纹透析」等深度体验,其数据反哺线上算法,而线上社群又为线下活动导流,形成虚实互哺的增强回路。

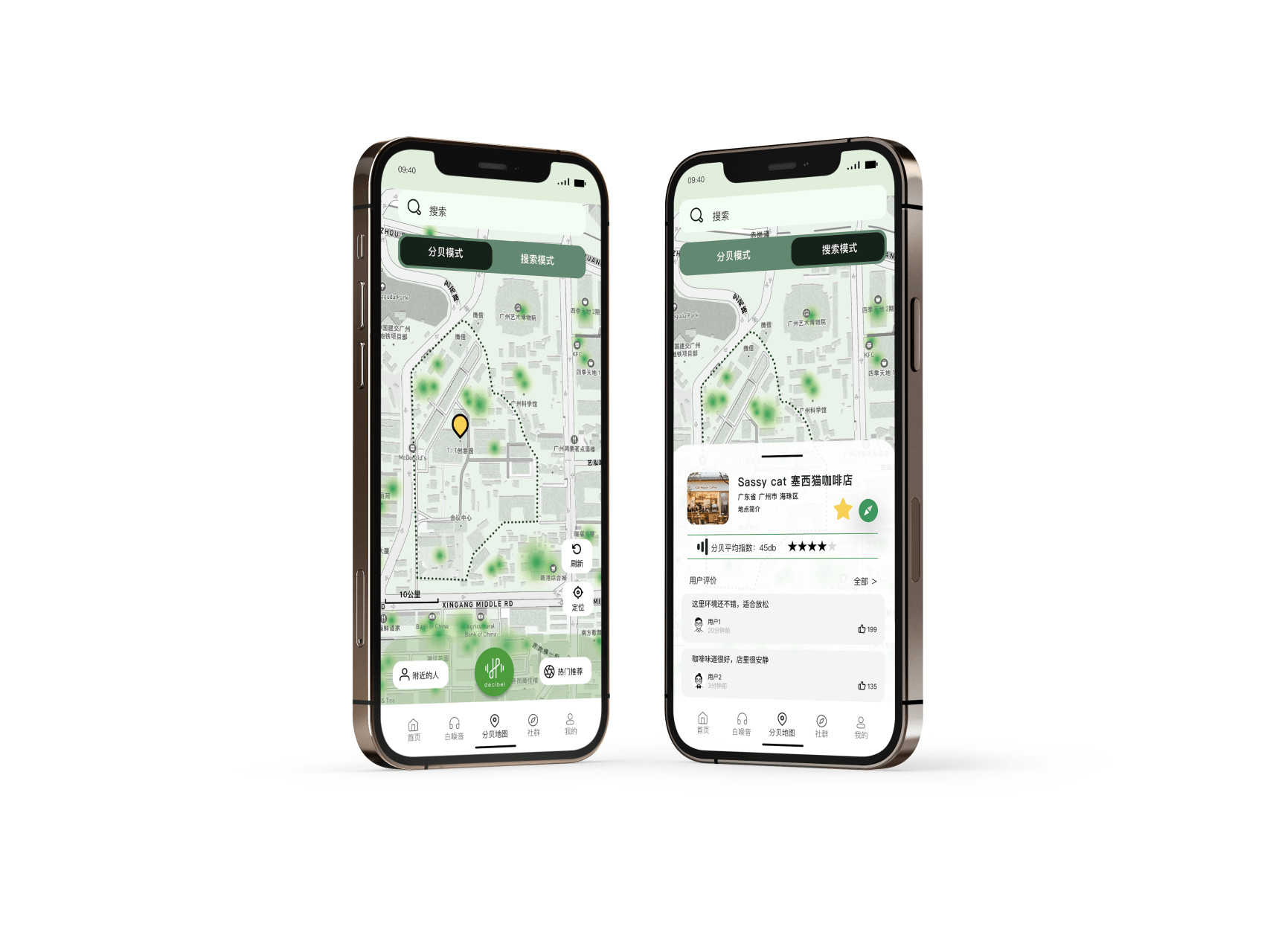

从治疗到共创的社群价值

我们不仅帮用户“屏蔽”噪音,更鼓励他们成为“声景猎人”,上传城市的安静角落,共同绘制“低分贝地图”。这使用户从被动的消费者转变为积极的社群共建者,在“温和社交”中找到同频伙伴,获得深层的归属感。

品牌愿景

分贝+的愿景,是让主动管理个人声环境,如同健身与健康饮食一样,成为现代公民的一种基础素养和生活方式。 我们憧憬的未来,不是一个万籁俱寂的世界,而是一个声音各得其所、人人皆可安顿的世界。在那里,分贝+将成为这种新听觉文明的象征——一种关于选择、平衡与内在和谐的智慧生活。

短期目标

我们致力于成为每一位新静界主义者最信赖的随身声境顾问,守护他们的心灵能量。

长期目标

我们希望通过汇聚用户的力量,影响城市规划与建筑设计,推动设立更多的“城市静音区”,最终重塑城市的声景生态。

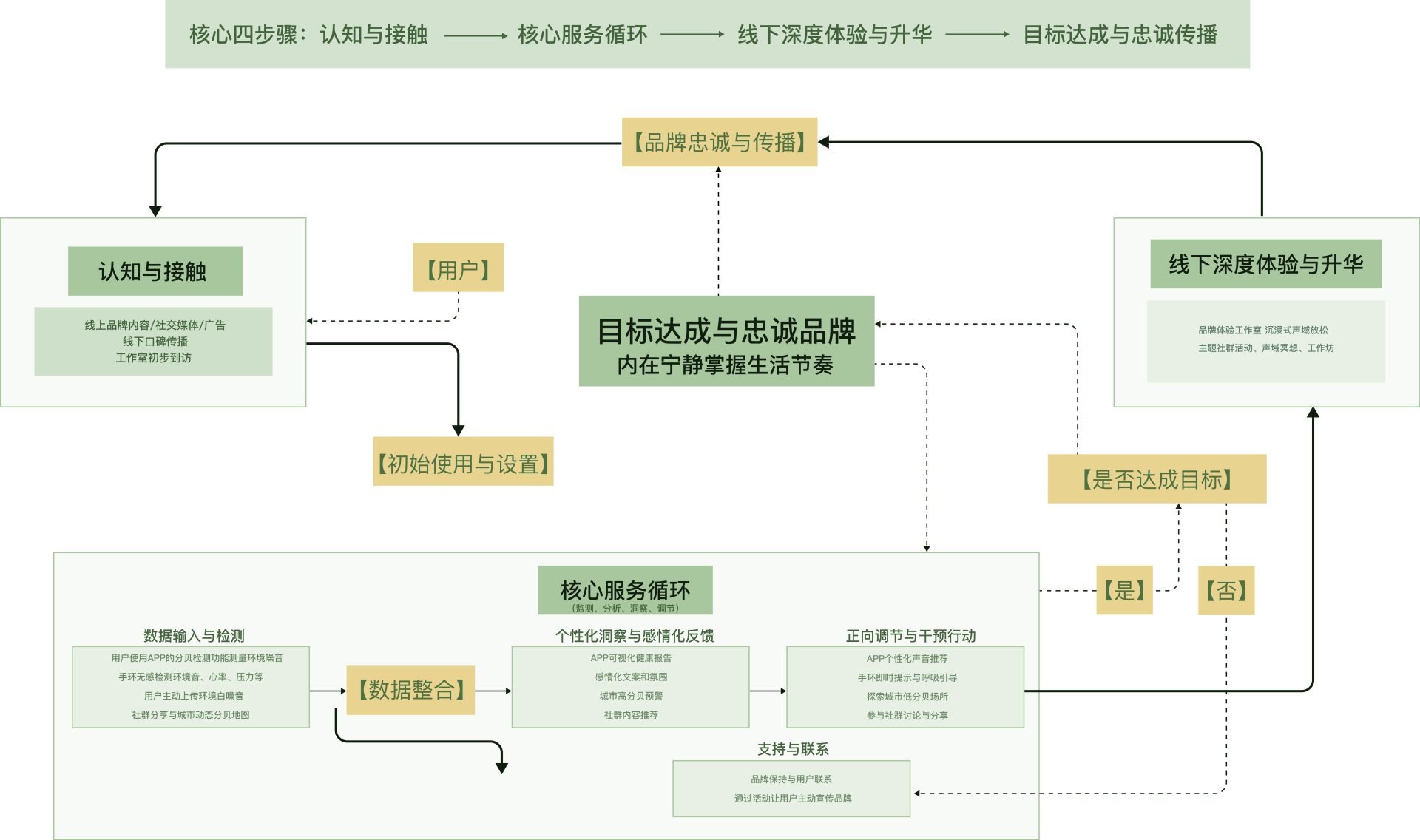

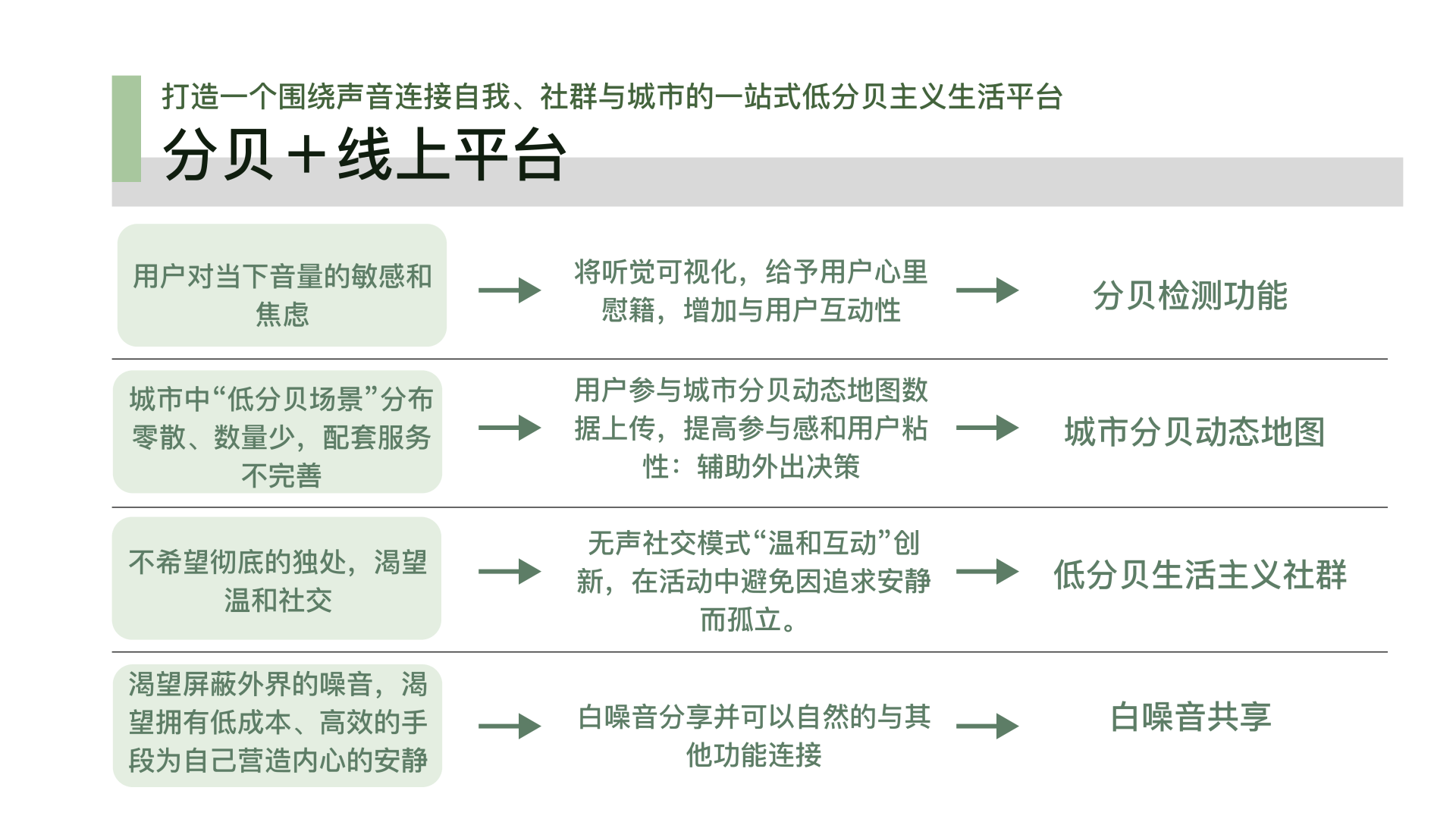

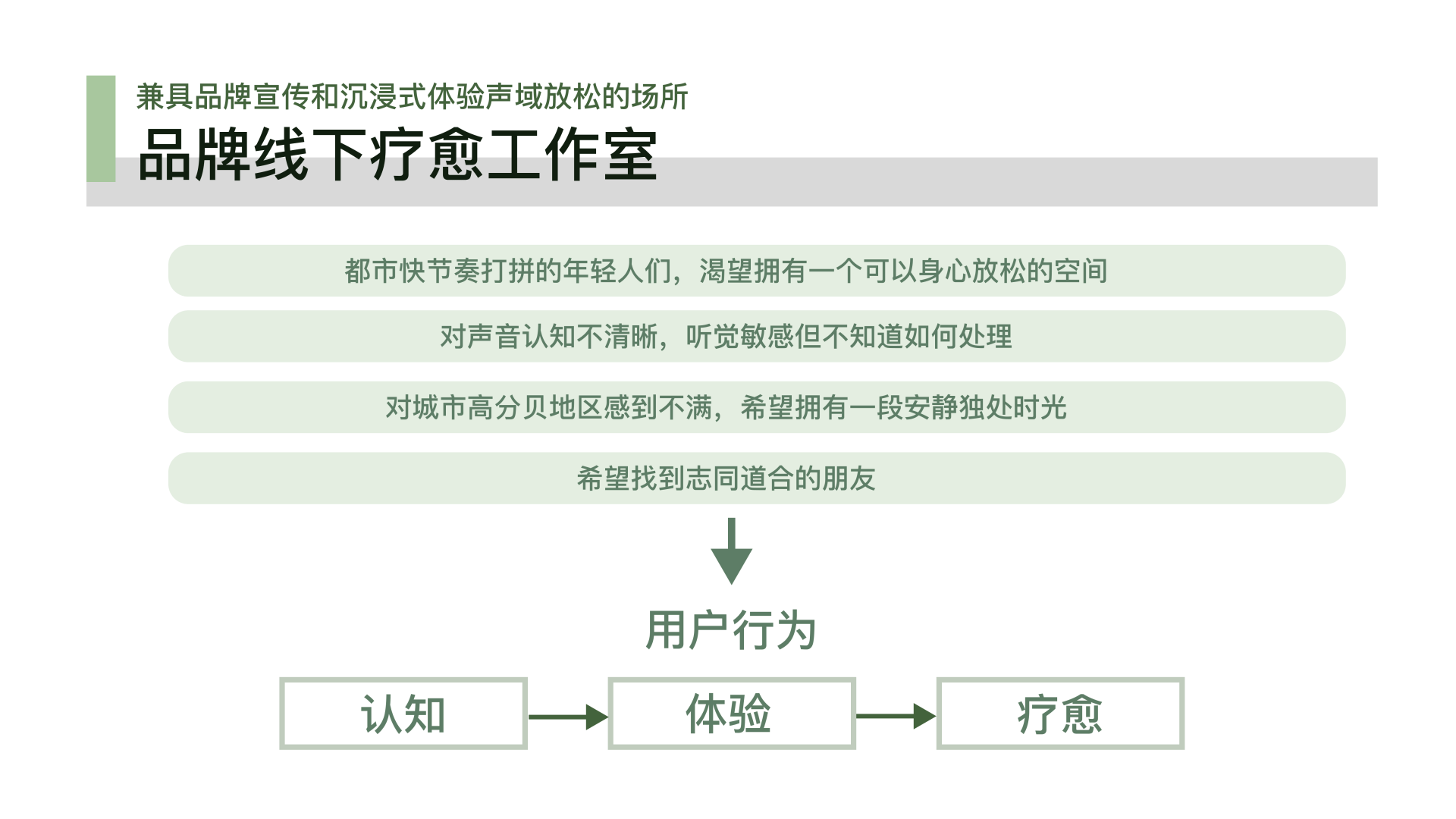

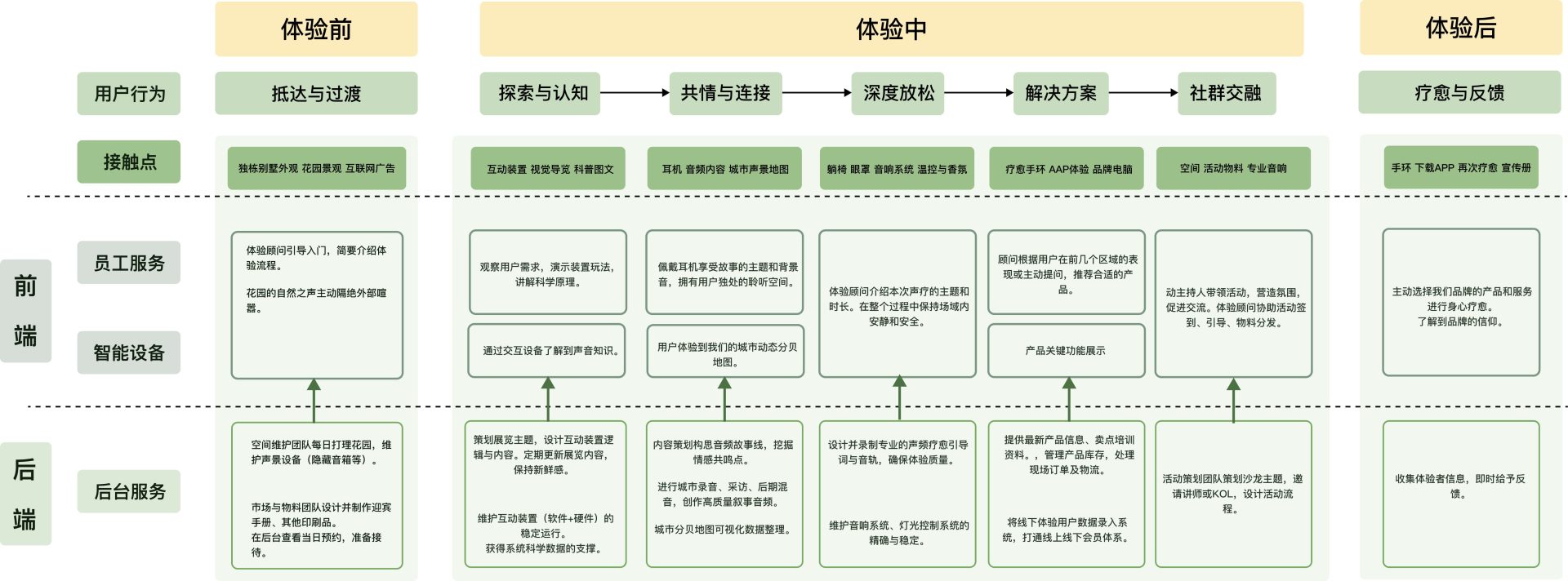

品牌服务流程图

品牌市场价值

城市噪音已成为隐匿健康威胁,世界卫生组织将其列为全球第二大环境健康风险源,我国超两成城市居民长期处于超标噪音中,60分贝噪音就会让工作记忆下降15%。而主观噪音感知会直接加剧心理压力,都市人对“低分贝”的需求愈发迫切。

声音疗愈市场正快速爆发,全球声音疗愈应用程序市场2024年预计达200亿美元,中国市场年复合增长率超40%。但市场多聚焦白噪音等单一内容,缺乏“物理空间+智能监测+数字服务”的低分贝全场景解决方案,“分贝+”恰好填补这一空白。

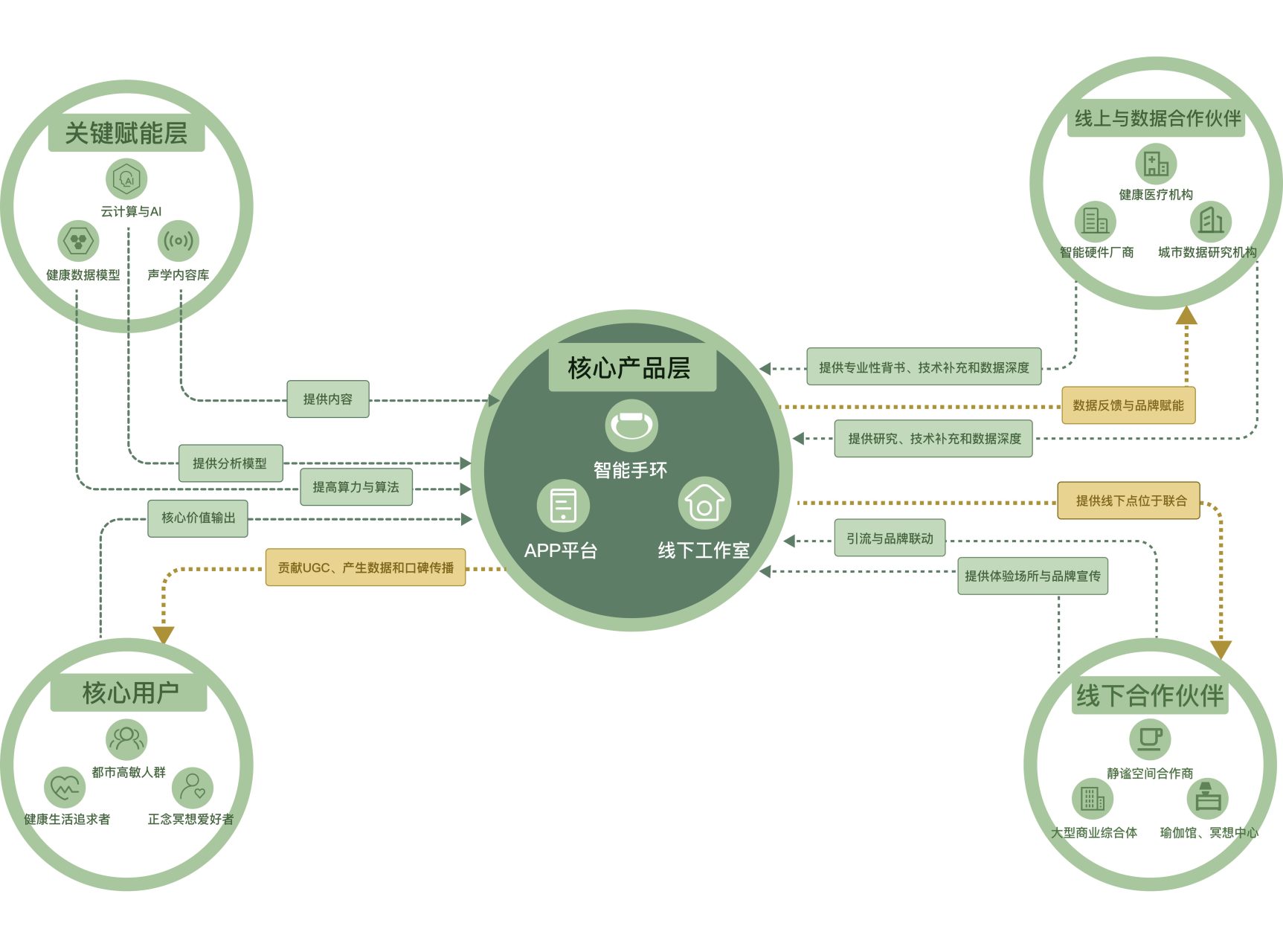

品牌生态系统图

四、设计

品牌设计

以静谧的设计语言,构筑一座感知声境、安顿心灵的数字家园。

理念阐释

静谧的设计语言

指代我们的一切设计选择——从低饱和的暖绿色调、圆润的图标、大量的留白到舒缓的交互动效——都旨在视觉上、交互上为用户创造一种“低分贝”的宁静体验。

感知声境

体现了我们产品的核心功能:通过UI将无形的、嘈杂的声音转化为清晰、直观的可视化数据(如情感化状态卡、动态分贝地图),帮助用户重新“看见”并理解声音。

安顿心灵

点明了设计的终极目标。一切功能的终点都不是数据本身,而是通过个性化白噪音、社群共修、环境推荐等设计,引导用户从内在获得平静与秩序,实现真正的疗愈。

数字家园

定义了产品的情感属性。它不只是一个工具,更是一个用户可以随时返回、感到安全、被接纳和被滋养的心灵栖息地。

色彩系统

黄色(辅助色)定义了我们如何做:我们通过智能、温暖、主动的科技方式去实现守护和赋能。

品牌Logo

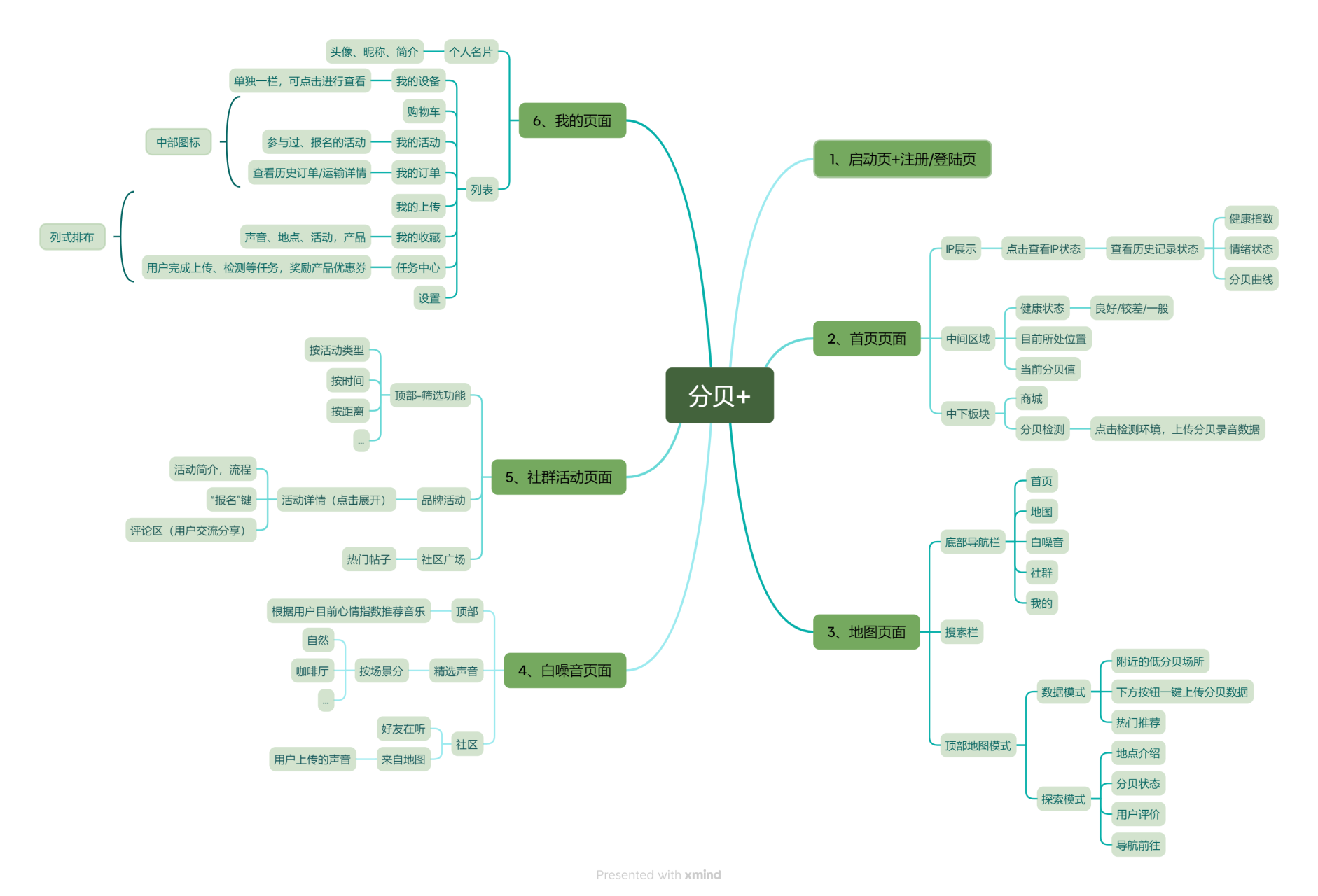

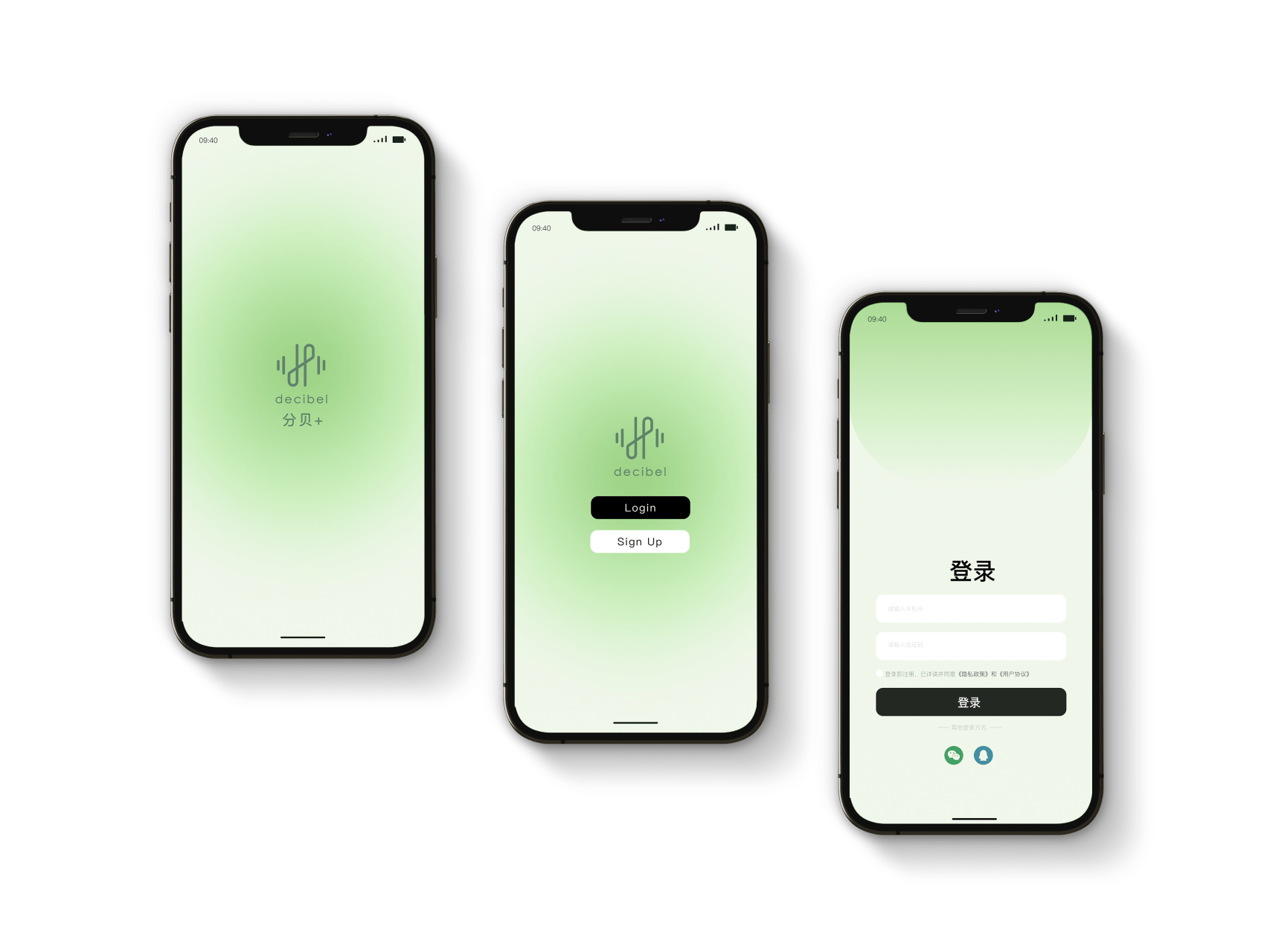

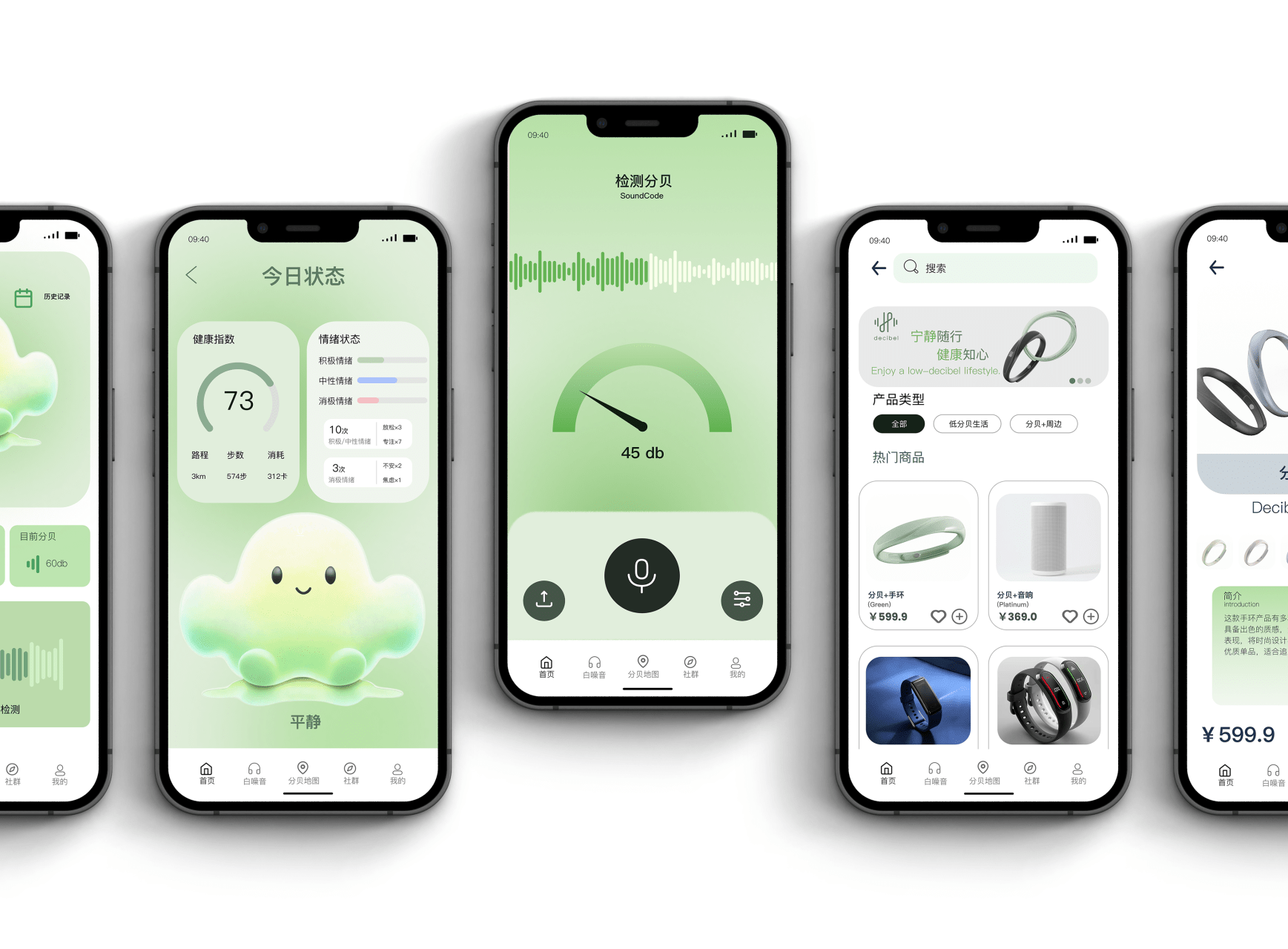

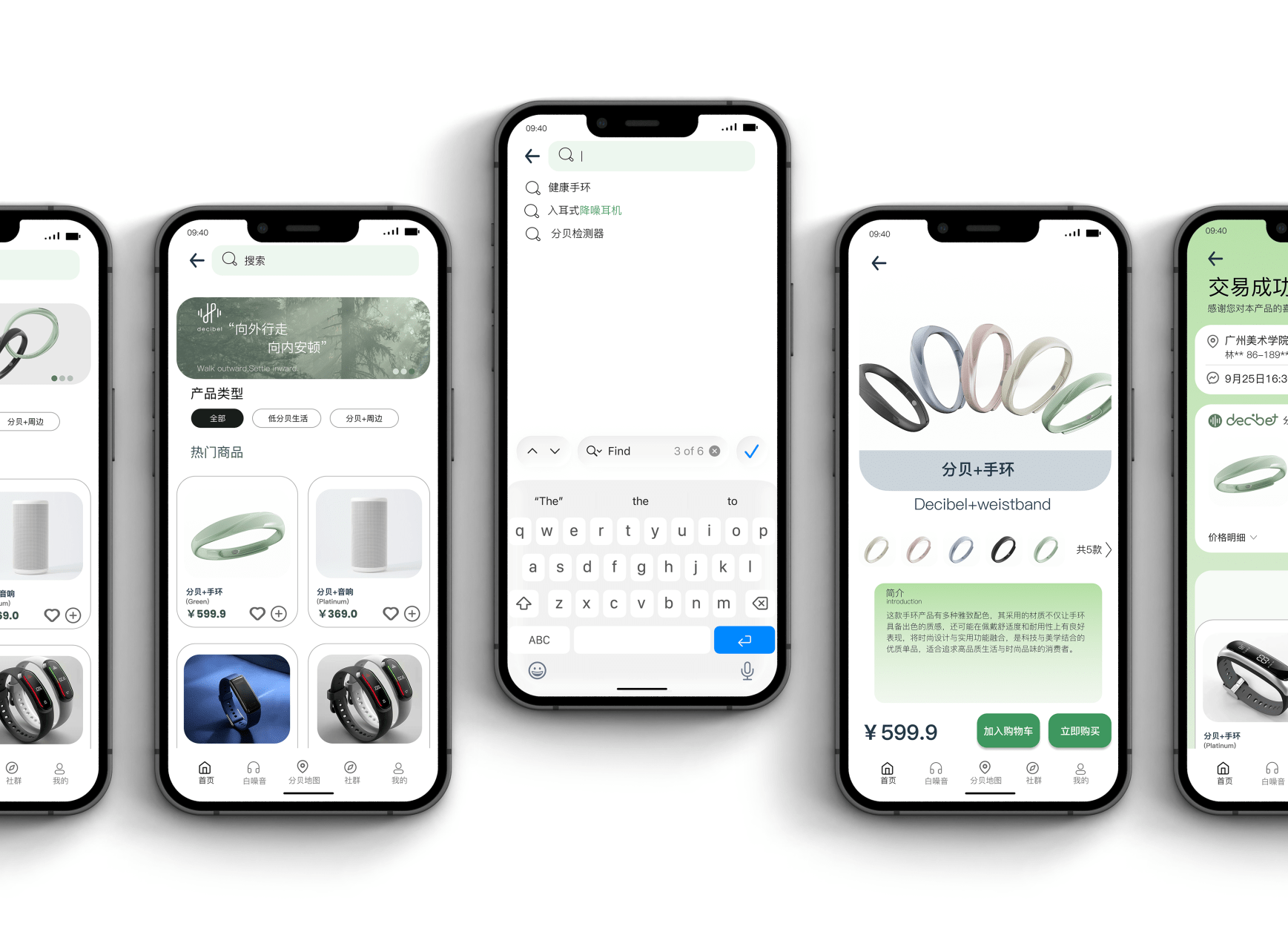

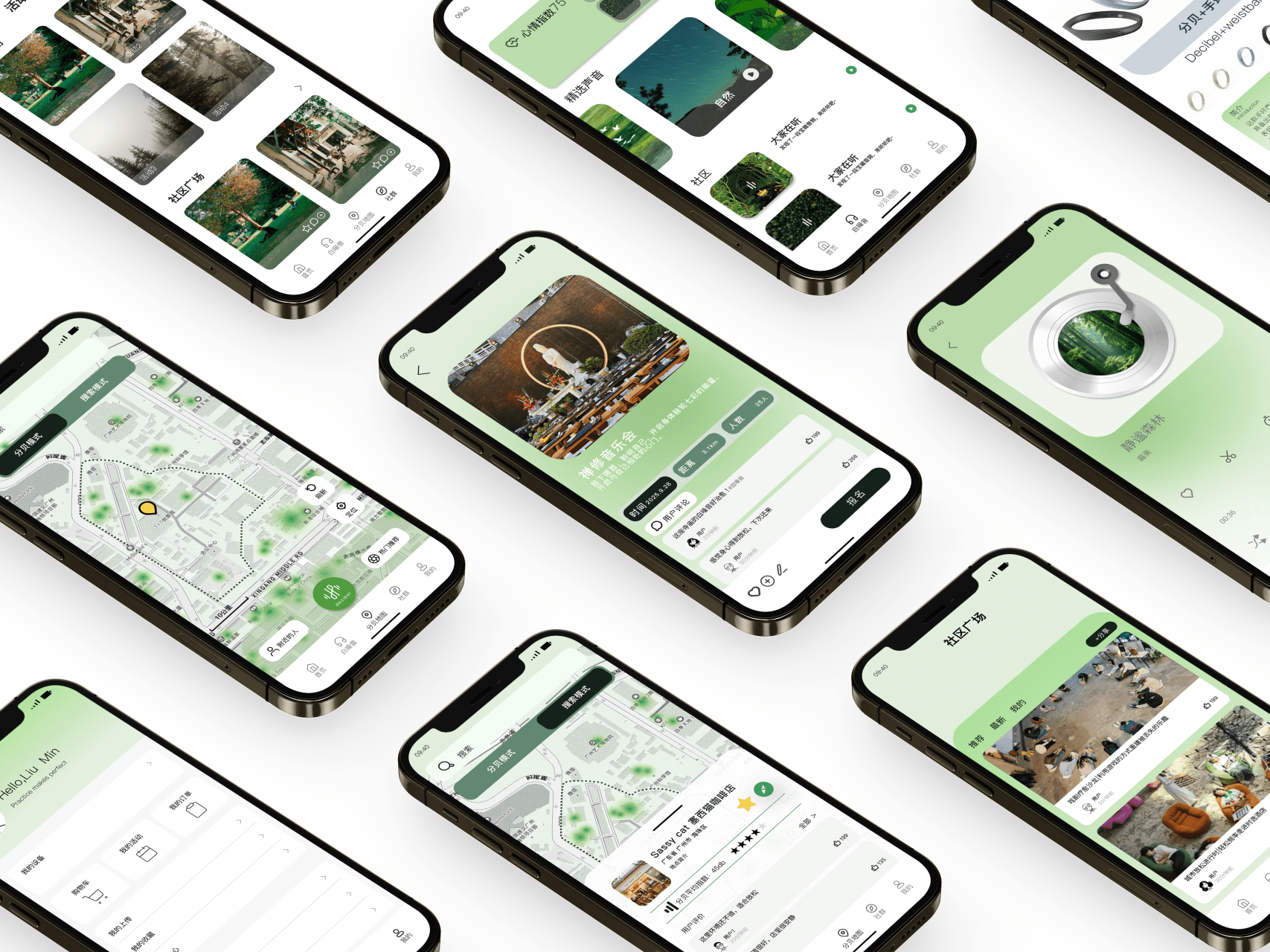

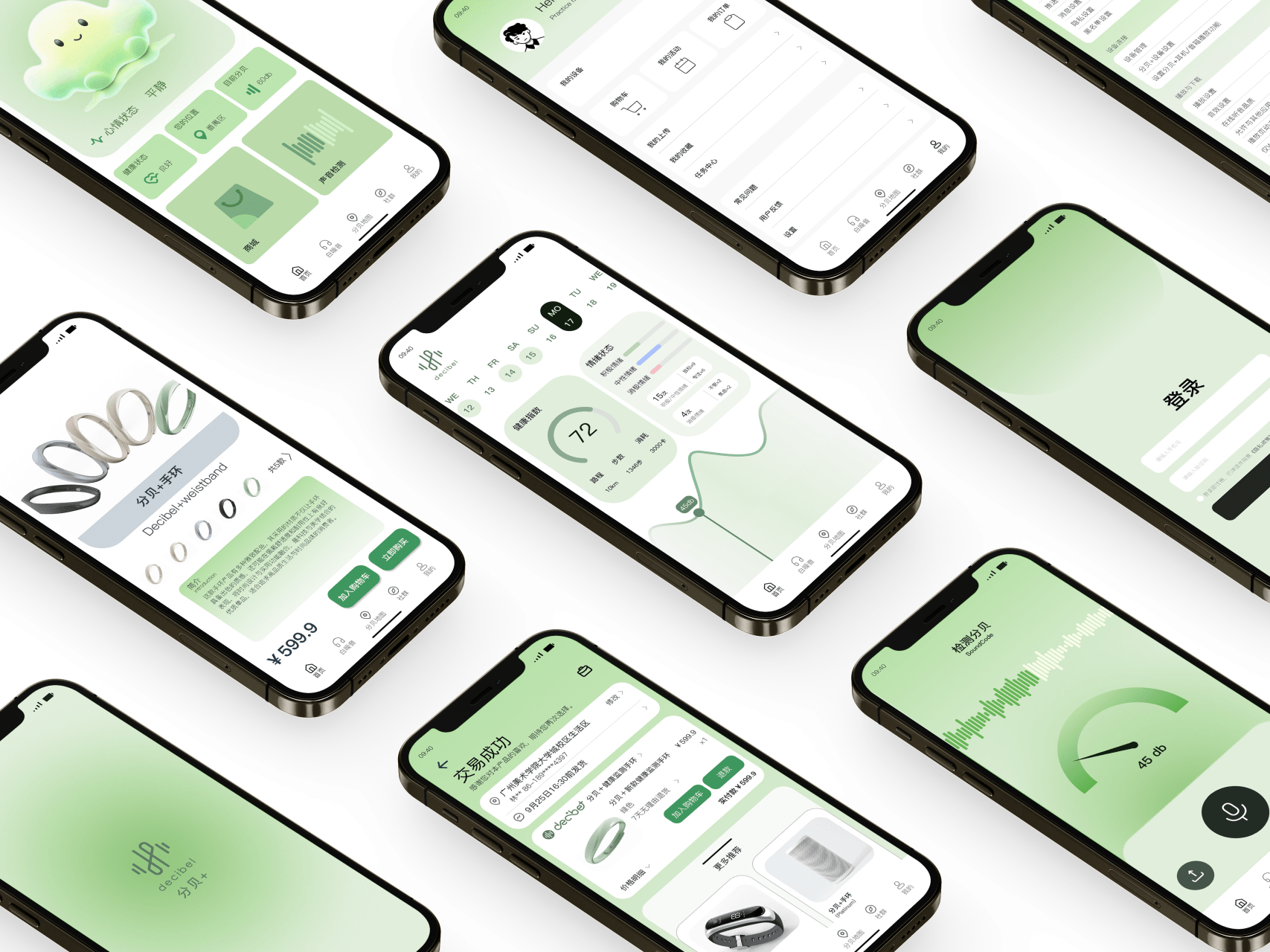

UI设计

核心设计理念

化繁为简,将无形的声境与情绪转化为可感知、可管理的可视化体验。 我们的UI设计紧紧围绕品牌核心,致力于为用户提供一个宁静、直观、富有治愈感的数字空间。整个APP的架构遵循用户从“认知”到“管理”再到“融入”的自然行为逻辑。

APP功能板块

/首页/ 您的个人声境健康仪表盘

首页是用户与品牌交互的核心,设计上摒弃一切冗余信息,聚焦于个人状态的即时呈现与一键触达。 情感化状态可视化: 中央的环形仪表盘是视觉焦点。它不再只是冰冷的数字,而是与手环生理数据联动,转化为 “平静”、“焦虑”等情感化状态标签,让用户一眼读懂自身与环境的和谐程度。 一站式功能入口: 围绕状态卡片,设计了“检测”、“记录”、“商城” 等最核心的触达按钮,确保用户能在3秒内完成核心操作。这种极简布局有效降低了信息焦虑。

/动态地图页面/ 城市静音空间的动态导航仪

此页面将品牌的“低分贝地图”概念落地,是用户“向外行走”的智能指南。 动态声景图层: 地图本身是一个实时变化的可视化声景界面。通过用户共享的数据,区域以“红(嘈杂)到绿(安静)”的颜色梯度呈现,一目了然。 从发现到行动: 点击任一地点,不仅可查看历史分贝曲线、用户评价,更能一键导航前往,将线上发现无缝转化为线下体验,完成了从“知”到“行”的闭环。

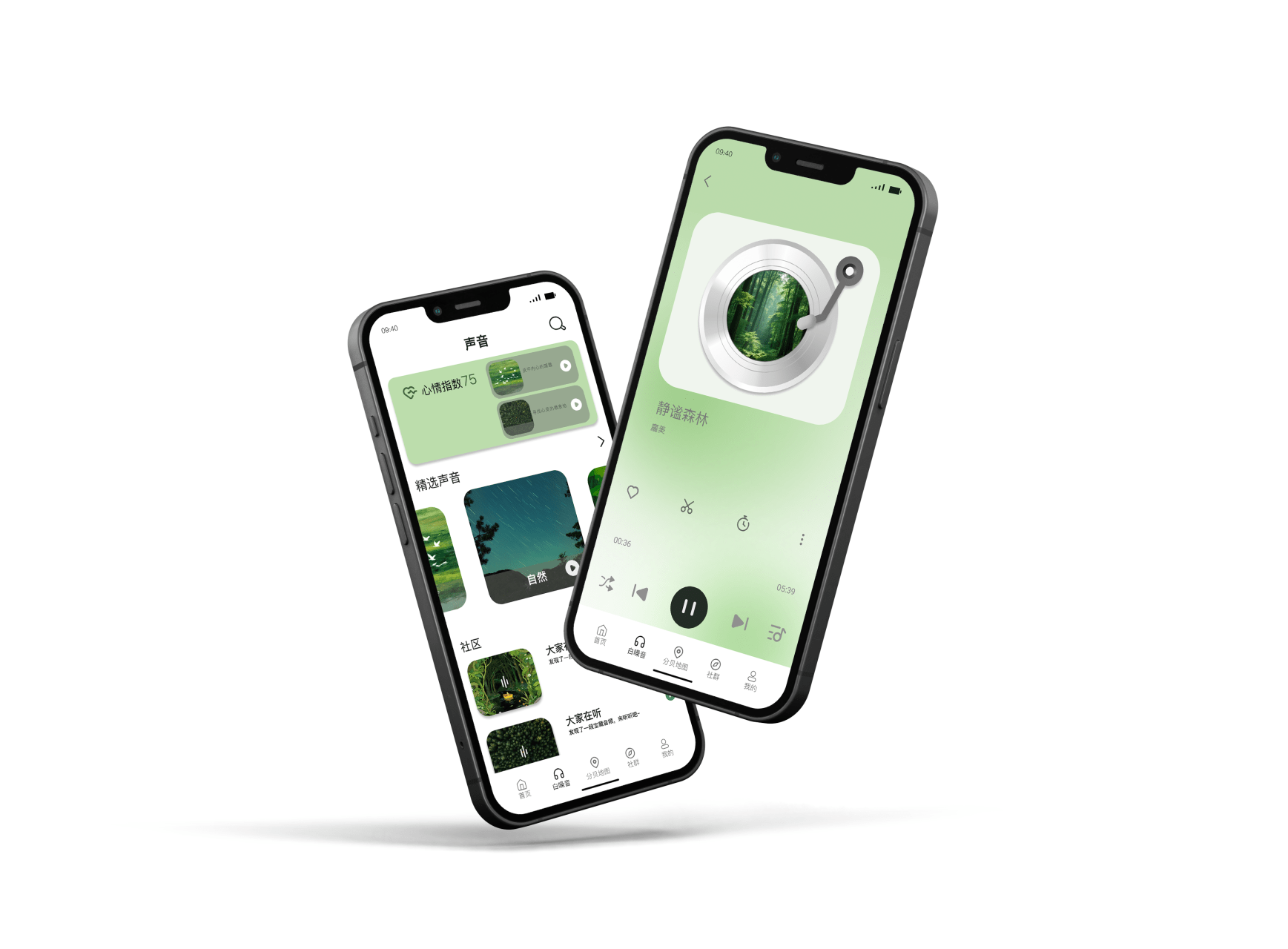

/白噪音页面/ 个性化的声音疗愈工作台

这里是“向内安顿”的声境策展中心,强调个性化与发现。 智能音频流: 顶部基于用户状态和偏好进行实时智能推荐,变被动寻找为主动发现。 多维度的声音库: 音频可按“场景”、“功效”筛选,更有“好友在听”、“来自地图”等社交化、场景化的发现频道,让声音疗愈成为一种充满乐趣的探索

/社群页面/ 同频者的温和连接器

我们重新定义了“安静”下的社交——它不是孤立,而是高质量的共处。 以活动为中心的互动: 页面突出展示由品牌或用户发起的 “低分贝活动” (如静读会、城市漫游)。用户因共同的“行为”而非“言语”聚集,减轻了传统社交的压力。 分享与共鸣: “社区广场”为用户提供了分享静心体验、打卡安静地点的空间,构建具有归属感的同温层社群。

/我的页面/ 个人声境管理的成长档案

这是用户的个人中心,也是其低分贝生活的成长记录。 整合的数字名片: 集中展示“我的收藏”(声音、地点)、“我的活动”历程和“任务中心”(激励用户参与),强化了个人身份的认同感。 正向激励体系: 通过完成任务(如上传数据)获得奖励,将健康管理转化为有趣的游戏化旅程,增强用户粘性。

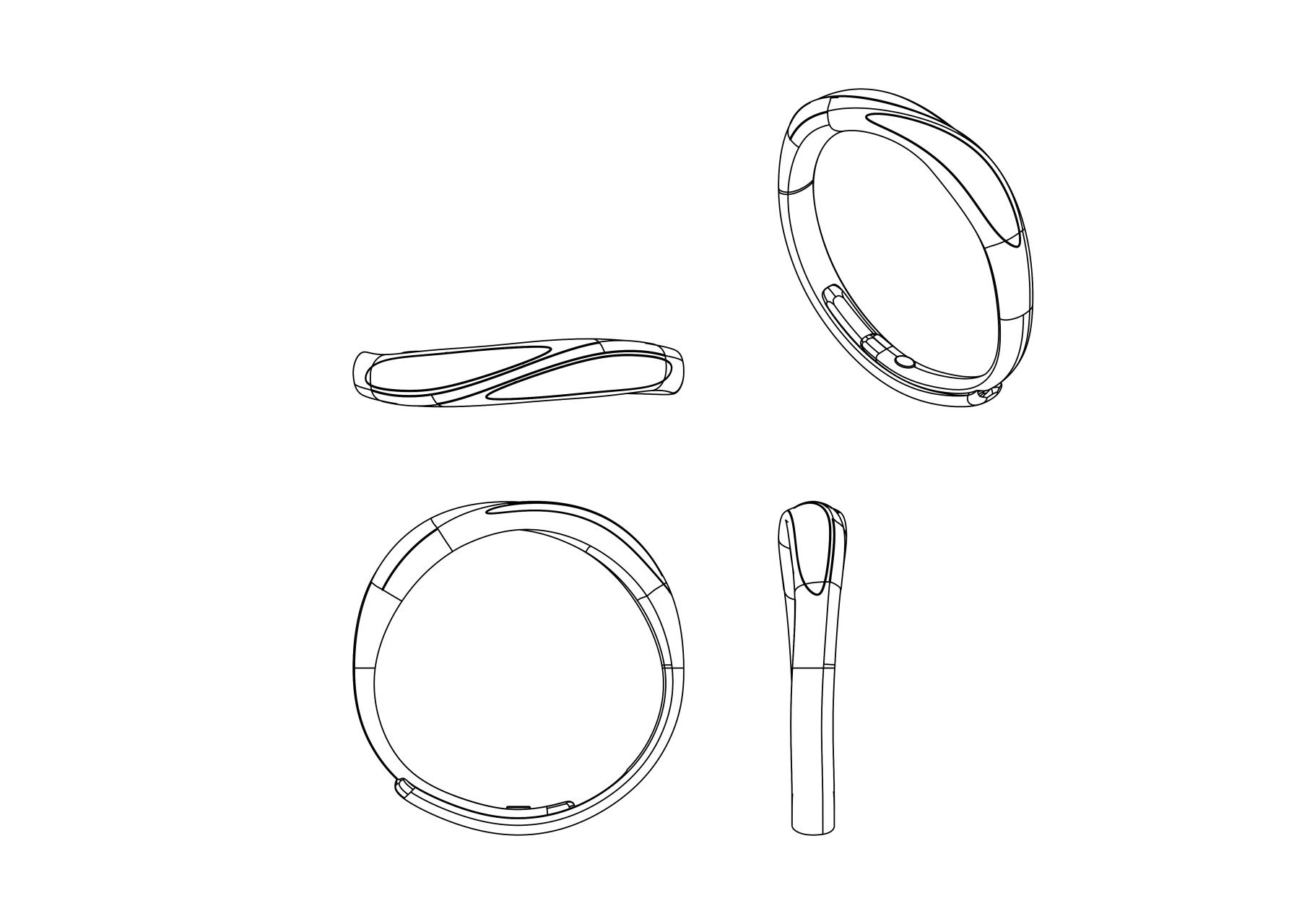

Product Design

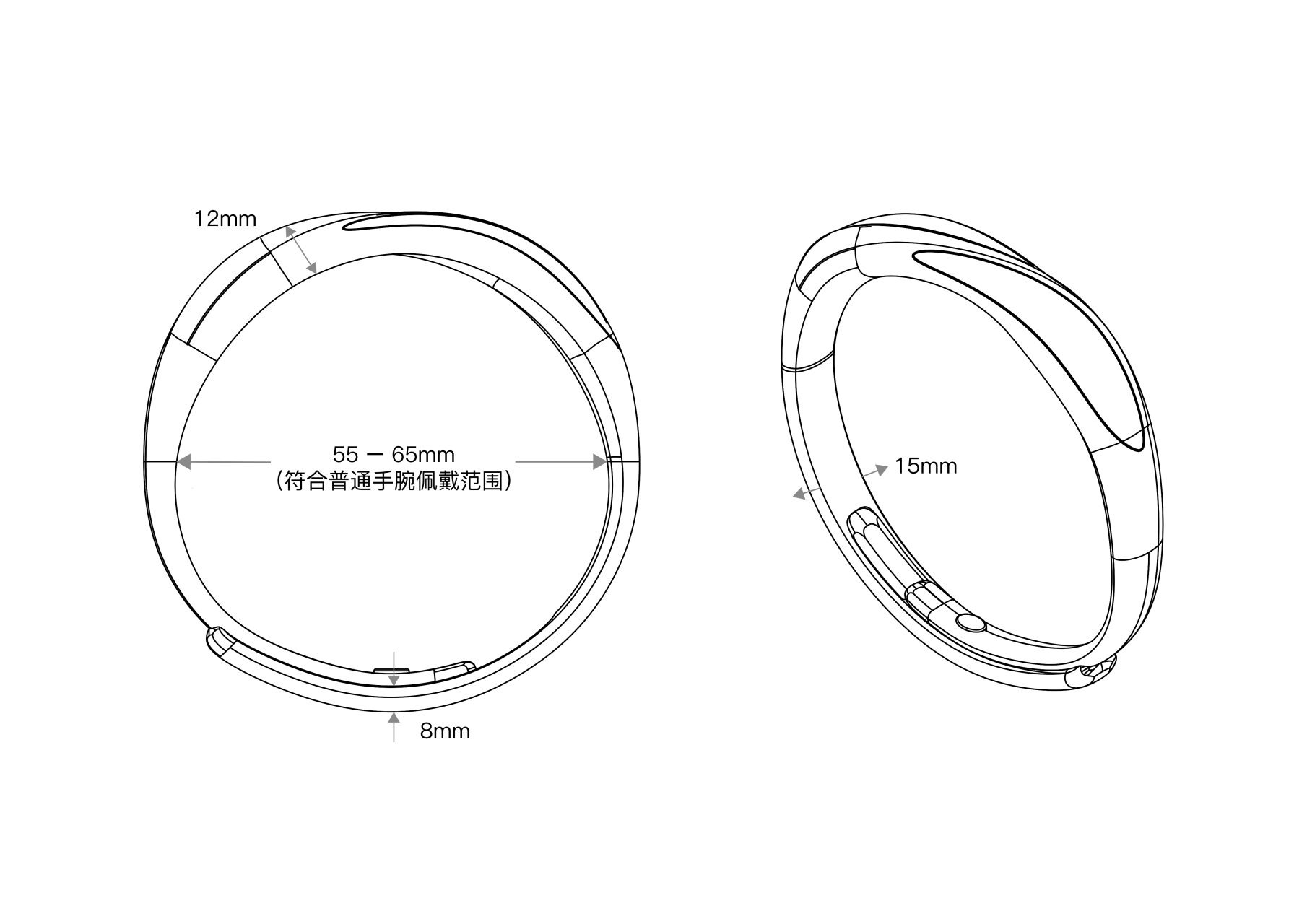

核心产品理念

不止于监测,更在于干预。它是您腕上的“声境管家”,主动守护您的听觉健康与内心宁静。我们的手环设计,旨在将无形的声境压力转化为可量化的健康洞察,并提供即时、轻柔的干预,成为用户通往低分贝生活最直接、最亲密的智能伴侣。

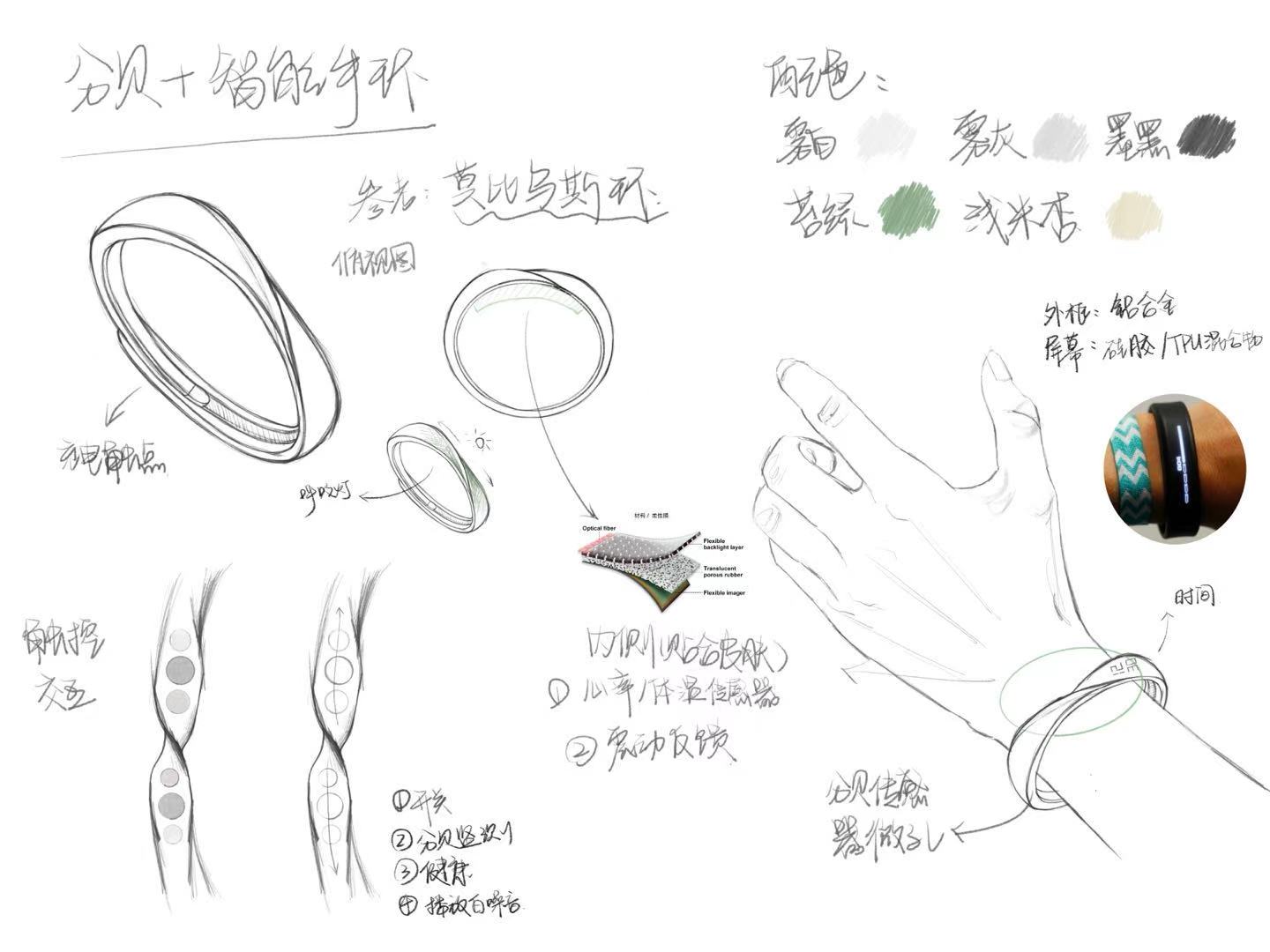

形态与外观

/形态/

手环外观以莫比乌斯环为灵感。它独特的单面曲线象征着无尽的延续与无限的守护。 就像手环在日常中默默记录并反馈身体状态,陪伴用户的每一刻。

/重量/

目标≤ 35 g(含表带)

/材质/

外框磨砂铝合金 + 透光硅胶/ TPU混合物

/密封与防护/

IP54(生活防水、防尘)磁吸 USB-C,充电时间 ≤ 90 min

关键功能

/智能声境感知/

实时监测环境声音,通过柔和灯光可视化分贝水平,并在噪音超标时发出友好提醒。

/身心健康监测/

全面追踪血压、血氧、压力等关键生理数据,并与APP同步生成个人健康趋势报告。

/一键主动疗愈/

内置品牌定制白噪音与呼吸引导功能,通过震动或光律,随时随地助您快速放松。

/轻量日常佩戴/

设计如时尚配饰,轻巧百搭,无感融入日常生活,实现全天候的健康守护。

手环展示图

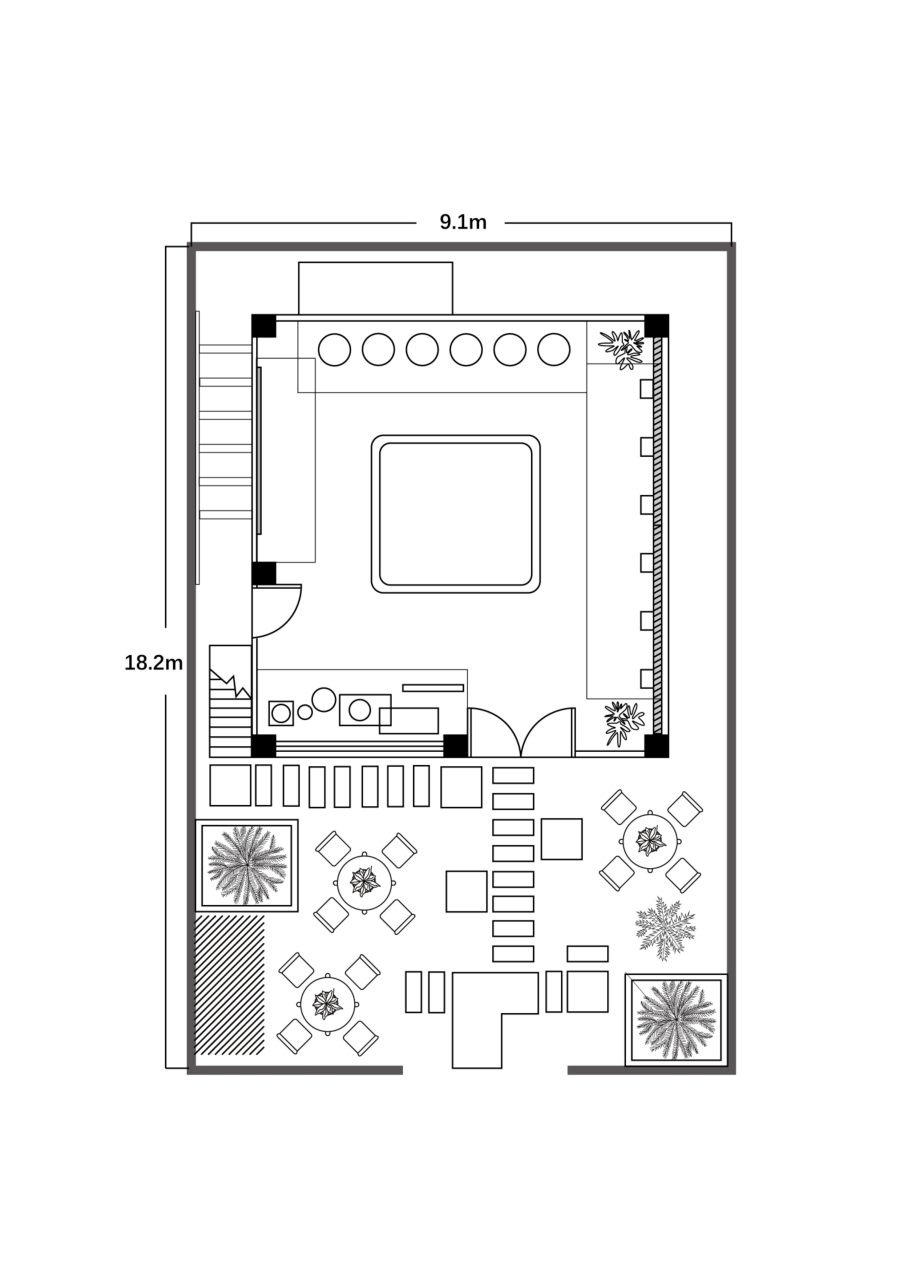

空间设计

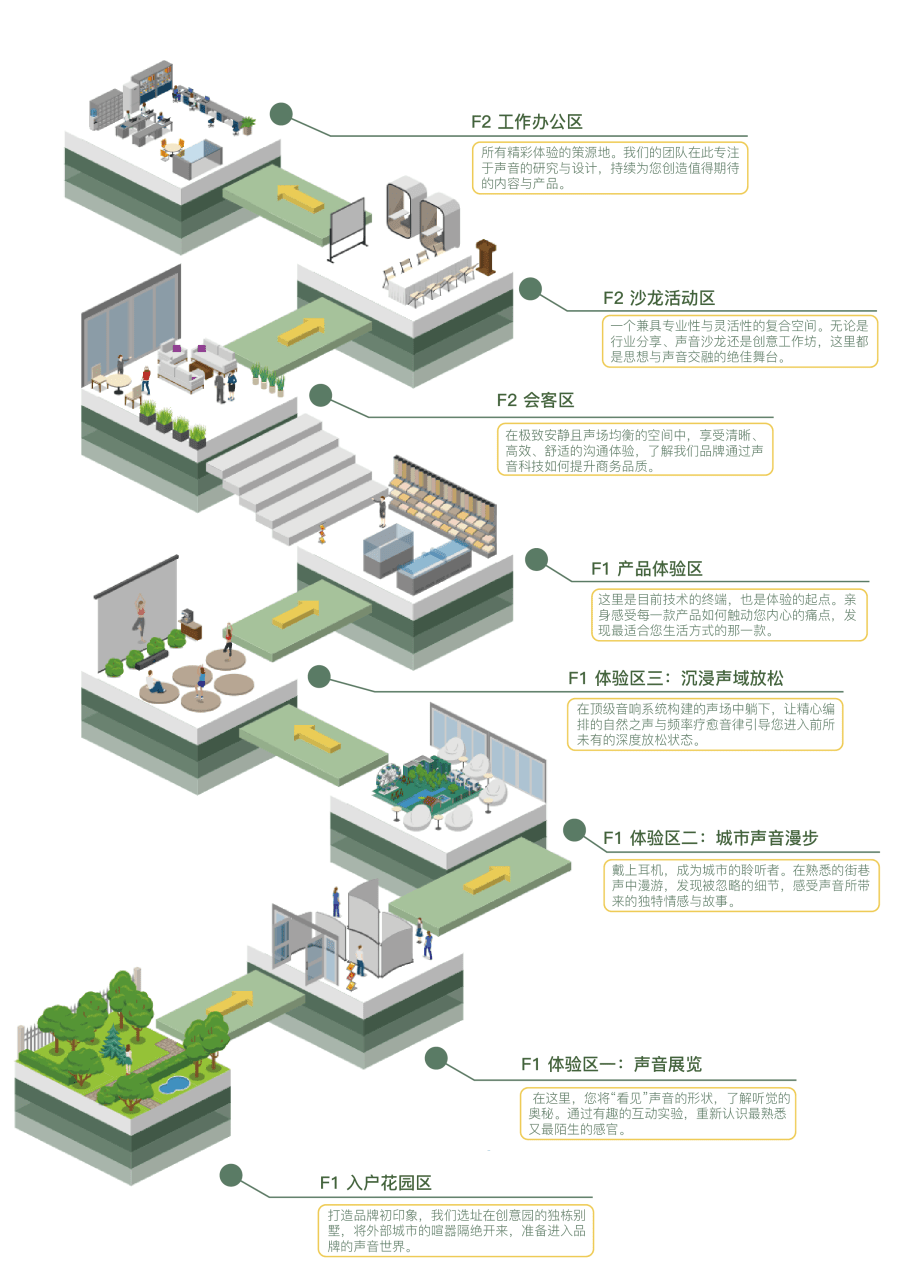

我们的工作室是「分贝+」品牌哲学的实体呈现,旨在为都市人提供一个可感知、可体验的低分贝生活范本。空间设计遵循“由外至内,由体验到解决”的逻辑,引导访客完成一场完整的感官疗愈之旅。

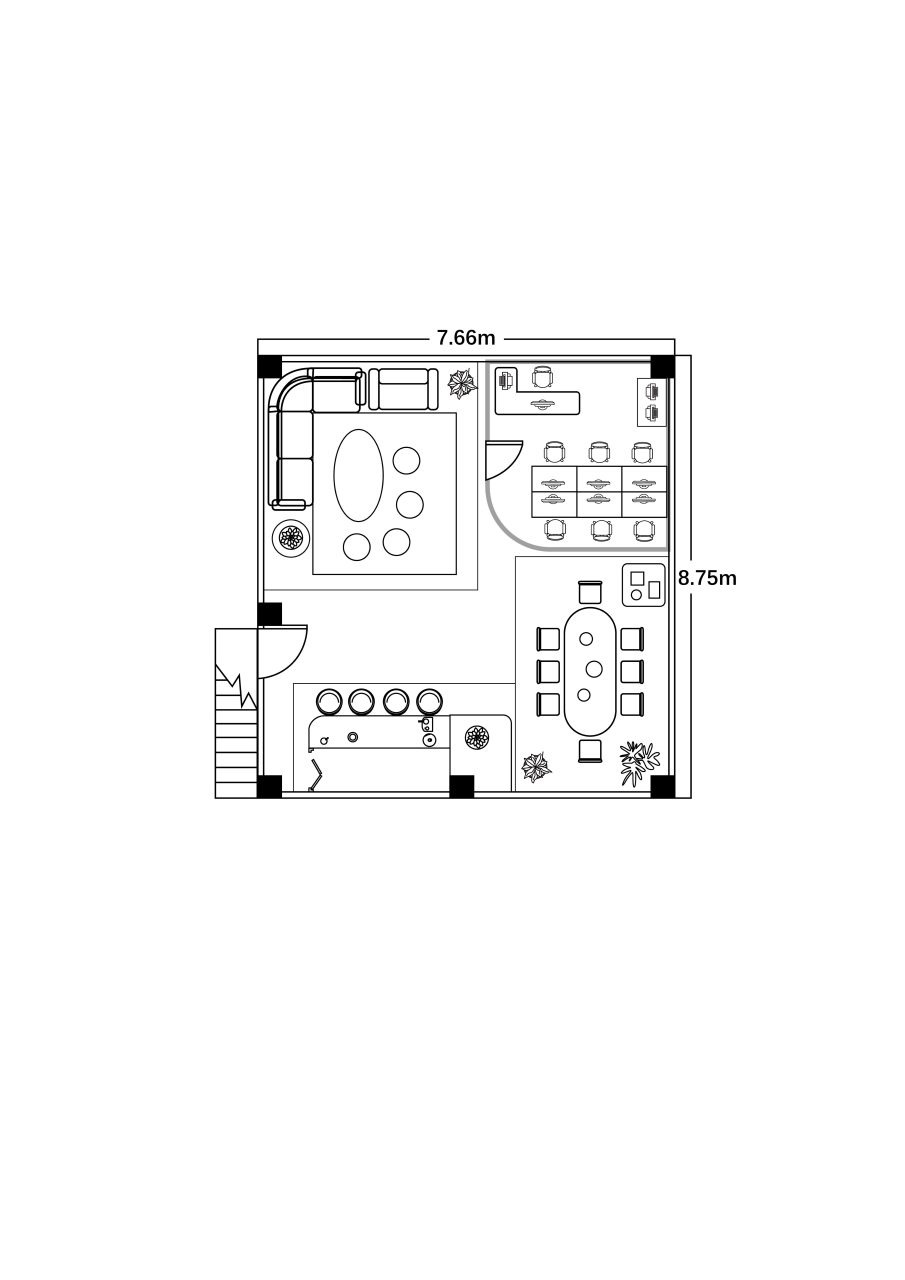

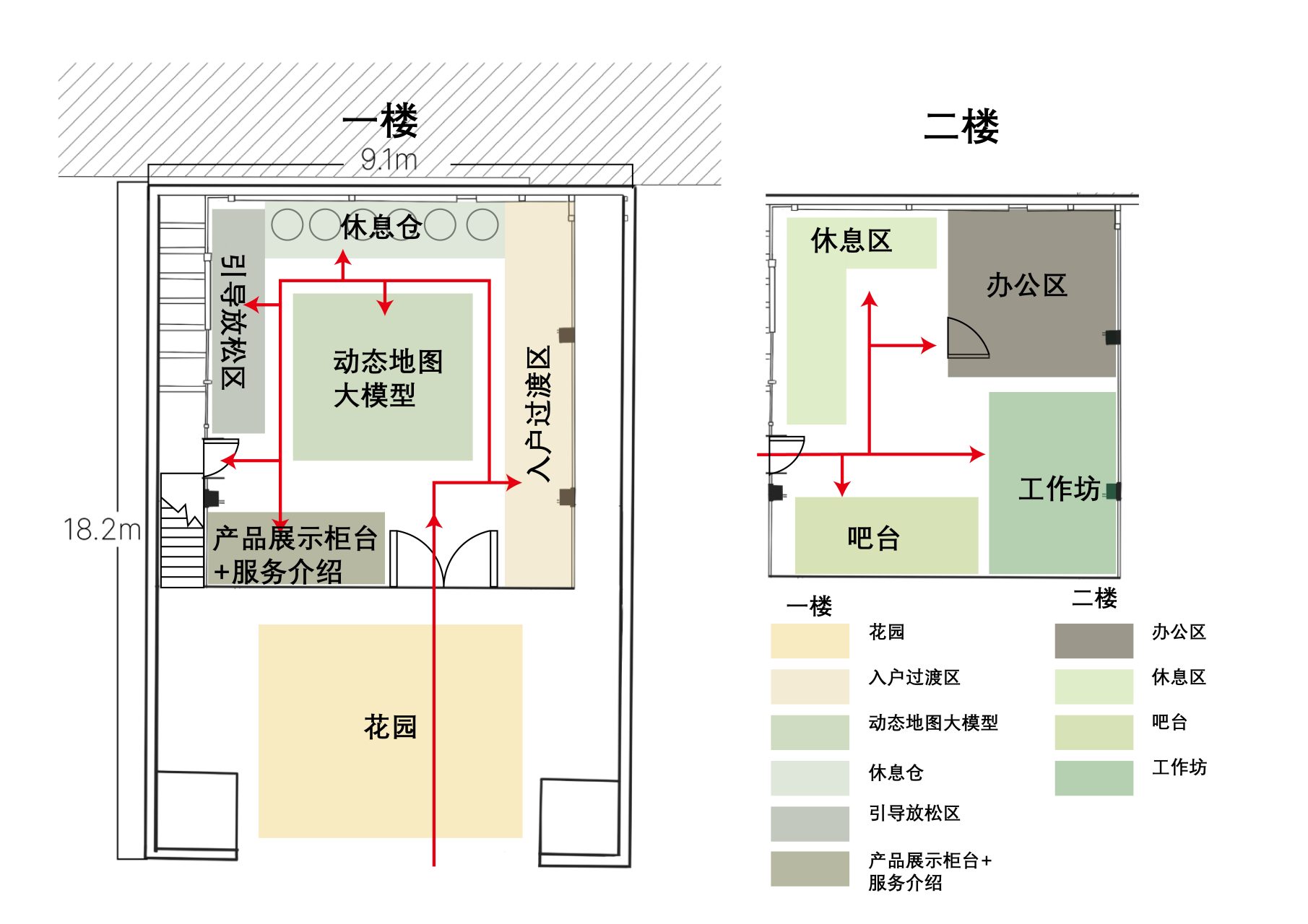

工作室空间分区

/一楼/感官探索与深度疗愈

旅程始于入户花园,自然元素温和地隔绝城市喧嚣。随后,在声音互动展览中,以科学有趣的方式重新理解听觉。核心体验在于沉浸式声疗舱,通过专业声学设计的多维音频,带来前所未有的深度放松,亲身印证宁静的力量。

/二楼/个性化方案与社群归属

体验过后,在产品体验区根据个人需求发现专属的静音解决方案。更具价值的是沙龙活动区,通过举办声音冥想、静读会等低分贝活动,为用户创造与同频者深度连接的平台,将品牌理念延伸为一种生活方式。

周边衍生品设计

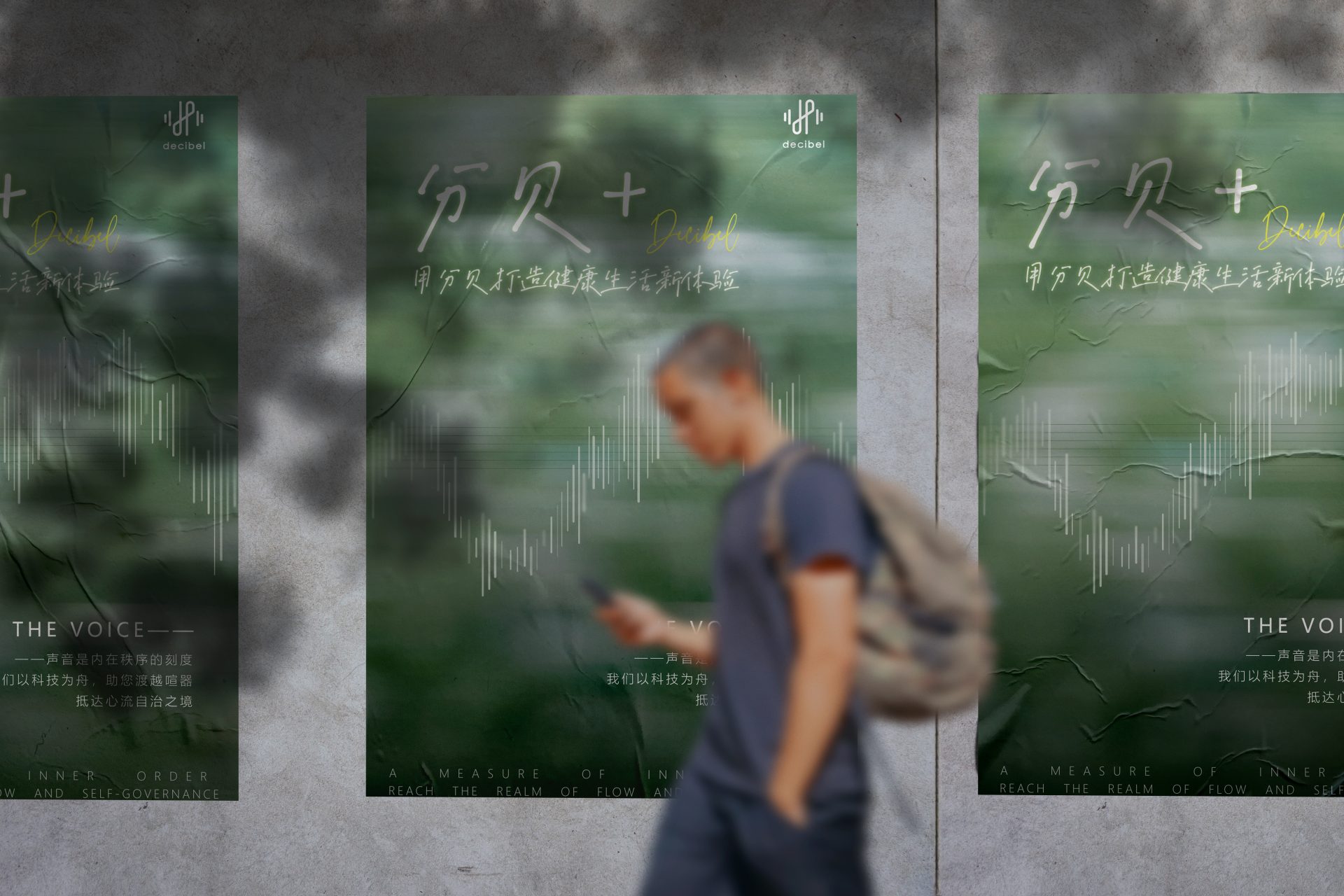

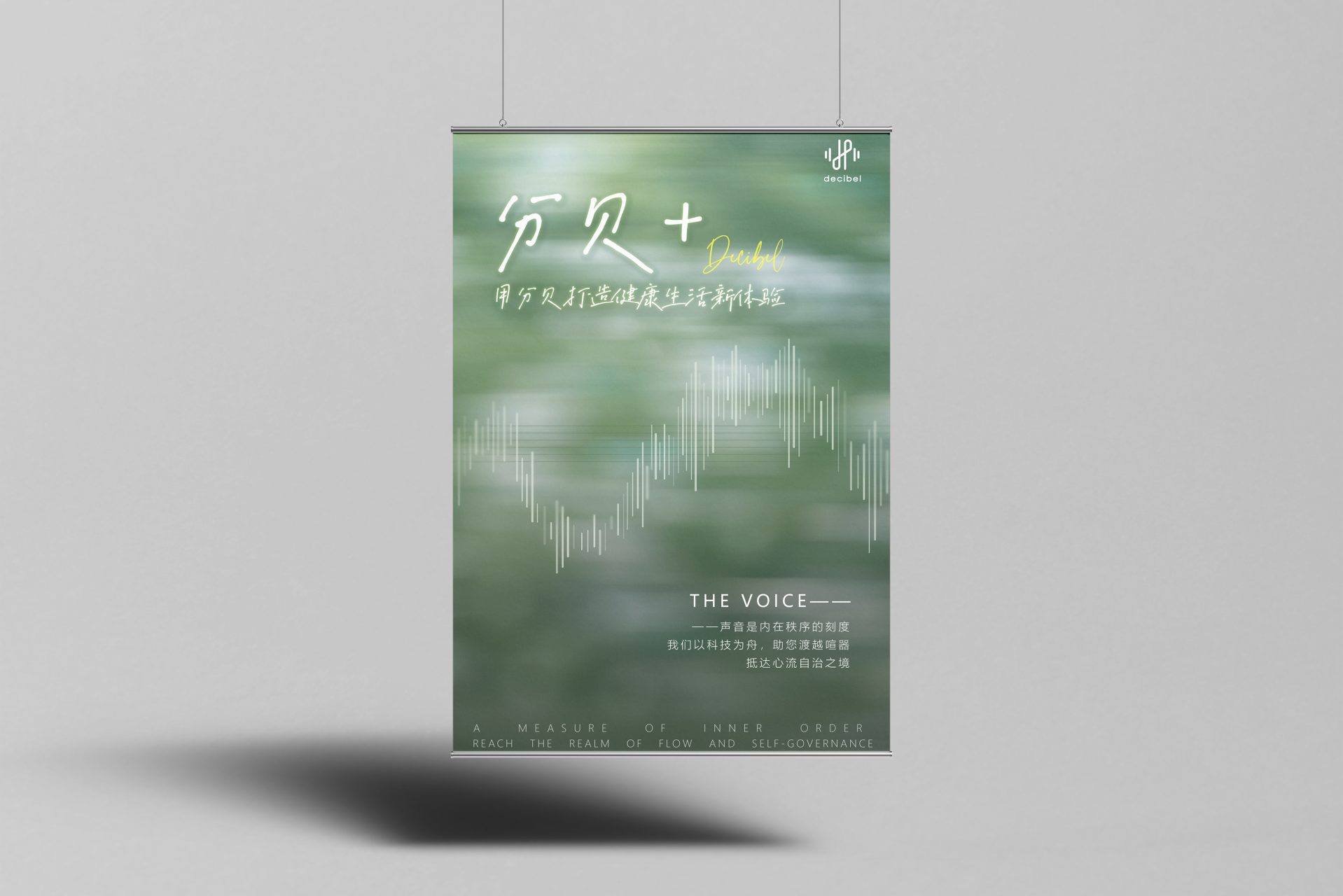

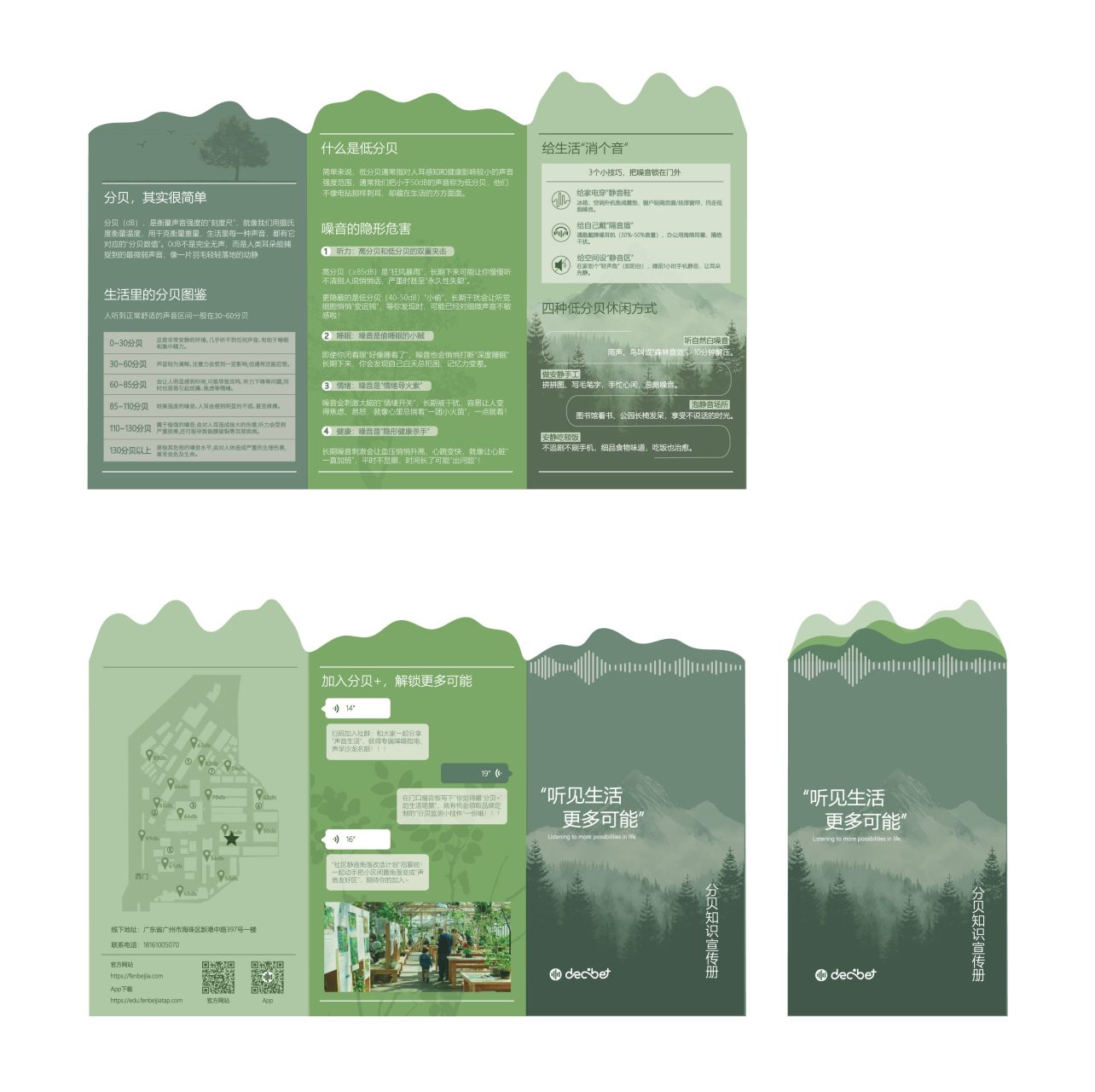

这些品牌周边以及衍生品,不仅是工具,更是我们品牌理念的安静信使。

它们以温柔的暖绿色、亲肤的材质与圆润的线条,将「低分贝」的哲学融入日常的每一次触碰与凝视。手册指引心安,水杯盛放宁静,工作服是行走的静默宣言,海报与展板则定格下喧嚣世界中的诗意片刻。

我们相信,真正的改变始于细微之处。让这些承载着宁静基因的物件,陪伴您于无声处,安顿身心,在日常生活中时时回响品牌的温暖承诺。

宣传海报

品牌周边

工作室品牌宣传册

五、课程总结与感想

回顾这次「分贝+」品牌生活方式设计的全过程,它远不止于完成一个课程作业,更像是一次体验从空想的设计到接触落地的过程(虽然距离落地还有很远的距离)。在此之前,“生活方式”这个概念从未真正成为我们设计构思的出发点。但通过这门课程的深入学习和实践,我们逐渐意识到生活方式设计在产品设计中的关键。 它的核心在我们看来,其实是一种视角的转换,从过去围绕“物”的功能与形态,转向真正关注“人”的行为、需求与情感。这不仅是“以用户为中心”设计理念的具体落地,更是一种深化,让设计回归到真实的生活场景中去,让设计落地。总结来说,我们小组的感悟与体会有以下几个方面: 首先是第一个方面:洞察的深度,决定设计的高度。

课程之初,我们仅仅关注到“噪音”这一表面问题。但随着调研的深入,尤其是钻牛角尖一直找不到精确的用户定位时,我们转化角度以自己作为用户角色的主体时,我们恍然大悟:我们设计的对象不是“降噪产品”,而是人的“心理能量管理” 。那个渴望在喧嚣中构筑内心秩序的青年形象,让一切设计有了灵魂。这让我们深刻体会到,真正伟大的设计始于对人类困境的深刻洞察,而非技术的简单堆砌。 第二各方面:系统性思维,是构建品牌的基石。

我们小组曾一度将APP、手环、线下空间视为独立模块。是课程的推进让我们清晰看到,它们必须是一个共生的生态系统。手环是感知器官,APP是决策中枢,线下空间是体验地,而周边用品则是情感触手。它们共同编织了一张无形的网络,为用户提供了一套完整的“低分贝生活”解决方案。 第三,理性的数据,需要感性的温度来承载。

我们引入了分贝监测、心率变异性等硬核数据,但最终打动人的,是“声纹透析”后的那份个性化报告,是手环那一下充满关怀的轻柔震动,是工作室里那个可以放下负担轻语社交的“社群活动空间”。我们学会了将冷冰冰的数据转化为有温度的情感对话。高级的设计,是让科技隐形,让体验和关怀浮现。

在这四周的课程中,我们的收获远超预期。总结而言,应该说这门课教会我们的,是如何用一个品牌的框架,去回应一个时代的症候。 “分贝+”只是一个载体,我们真正探讨的,是在这个过度刺激的时代,如何用设计为人们找回一方心灵的栖息地。

在这四周里,三位老师不仅教我们生活方式如何与设计联结,更在每一次互动和交流中带领我们触及了更广阔的知识领域,比如商业模式的构建、思维方式的拓展、如何精准捕捉设计核心,以及怎样把握未来的设计趋势。这些内容让我们意识到设计更是多维能力的整合。

课程虽然结束了,但对我们而言这是一个全新的开始。我们会带着这些启发,更主动地去观察生活、理解人,努力成为一名有温度的“生活洞察者”。也非常期待在未来的日子里,能继续和三位老师交流,在设计的道路上一起探索更多可能。

还有一个我们都觉得特别好玩的事情:在线下调研工作室选址时,去园区招商中心找经理和物业实地看房时,由于商业知识和实际经验的缺失我们一直在“胡言乱语”,一度语塞不知该如何作答,事后,敬业的招商们也一直邀请我们再回去看房。由此看来,我们的商业知识和设计落地真正需要触碰到板块仍需不断加强。

发表回复