你好,我是2025届生活中心的王举,产品设计专业。

1.背景

首先非常感谢赵老师给我的这一次宝贵的校企合作机会,让我有幸参与到石头科技的校企合作项目,也非常感谢孟老师,孟老师作为石头科技的设计总监为项目提供专业支持。这段经历不仅是对专业知识的实践检验,更是一次极具挑战与价值的学习过程。

项目初期,面对石头科技这样的以扫地机器人为主的科技公司,我自然而然的想到清洁方向,机器人方向。在与孟老师的首次谈话及校企项目首次正式沟通的过程中,我既兴奋又倍感压力,当时我们得到了孟老师给出了一个大概的方向:

功能类创新:

- 可根据场景自更换模块机器人+基站(扫吸、洗地、踢脚线、桌腿、机械手……);

- 洗、烘干、叠衣、收纳机器人;

- 家用洗车机器人;

生活模式创新:

- “一机多用”,从装修打扫卫生,到日常家庭维护;

- 洗烘组合中间区域空间模块创新;

- 洗衣机组合方式及阳台空间场景布局;

- 擦桌子、擦踢脚线,还能擦什么?

2.过程

那段时间,我反复思考:有什么方向或场景是人们需要的,常见的,有痛点的,但未被有效解决的?然后是足够创新的,与其他人拉开差别的。如何在众多场景中,找到一个既有研究价值,又能与石头科技的技术优势和品牌特点相结合的切入点?这时候卧室床上环境就从我脑海中蹦出来了。常见但有痛点,家家户户都会有的场景,而且现在还没有很好的解决方案,就是床上的卫生清洁,这与石头科技的清洁属性也有契合。所以从第一次沟通开始,我就确定了我的毕设主题和方向,一直到最后,我的毕设也是紧扣我的主题,就是床上清洁。

带着这个初步想法,我与赵老师进行了简单的探讨,赵老师肯定了这一方向的可行性,并建议我进一步验证和完善这个概念。

我的第一方案,是像一个洗地机的形态,一推一拉,实现被子床垫的深度清洁,就像电熨斗一样,推拉之间有水蒸汽的蒸腾弥漫,然后床上所有污渍细菌螨虫消失不见。从功能上看,有点像市面上的高温蒸汽清洗机和布艺清洗机的结合,具备较强的落地性和可实现性,但方案被否决了,因为与其他产品拉不开差距,且没有什么让人眼前一亮的想法和感受。

当时,孟老师也给出了他的建议和看法:创新(特别是个人力量的创新)是把不可能变成可能,要让你作品的观者感觉他们的潜在需求(之前没想到需求)得到了满足;展现趋势,创造可信化的presention,这可能才是咱们这次毕业设计要达到的效果,至于是否马上投产并不是考量的重点,不要过度思考商业上的东西。

孟老师说的非常好,我的想法和方案就没有达到这样的要求,太过在意可落地性,导致创新不足,无法让人眼前一亮。

紧接着我们沟通过程中,孟老师说先不要过早的提出方案,要先理解过程的推导逻辑、用户市场的需求、未来的趋势、可实现的技术等各方面,让我学习到了如何用前瞻的视角看待工业设计的创新,然后又通过各种专业的研究和分析方法,从各个点切入,从宏观到微观,从市场到用户,从群体到个人等深入研究与分析。因此我们也用了不少时间来分析从用户市场、品牌、竞品、发展趋势、前沿科技,再到需求洞察、用户人群、技术构想等,在此不做过多赘述。

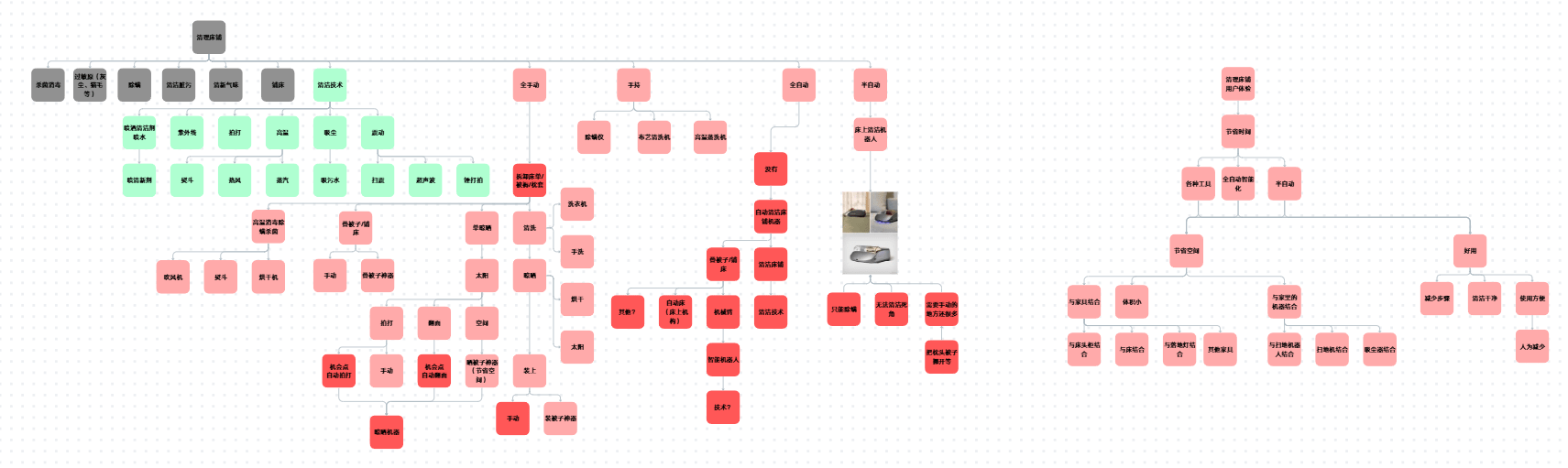

经过系统分析后,紧接着进行头脑风暴,列举出各种方向,已有的、没有的、古老的、创意的、高效的等,然后再从中提炼出关于床上清洁的解决方案。

在讨论期间,我们提出过各种天马行空的想法,比如智能床、智能被子、无人机等,并绘制了一些非常潦草的草图,但这些方案始终未让我和老师们满意。

随后,第二个具体方案应运而生:一款小型床上机器人。它具备多种模块和功能,可完成床铺清洁;搭配一个基站,加上机器人旁边带机械臂,能实现自动铺床。此时,我们明确了核心功能理念:实现床上卫生的全自动清洁。

床上的整洁与卫生会直接影响人们的心理和生理健康,但日常清洁往往繁琐麻烦,现有产品也难以有效解决这些问题。以除螨仪为例,在一张 1.5 米 ×2 米的床上清洁时,不仅耗费时间精力,还对身体不友好。现在的除螨仪手柄较短,使用时需要趴着操作,没过一会儿就会腰酸背痛。而布艺清洗机和高温蒸汽机既不适合日常使用,体积又庞大,多数人不会选购。晾晒被子等传统方法更不必说,尽管市面上有一款半自动除螨机器人,但需要手动移开被子才能清洁床垫,仍需人为操作,便利性有待提升。

床上每天都会滋生大量细菌、螨虫和人体碎屑,健康的床上环境通常需要每周清洁一次,但即便如此,大部分人仍难以做到。如果要让人们以刷牙洗澡一样的频率清洁床铺,就必须实现全自动操作。

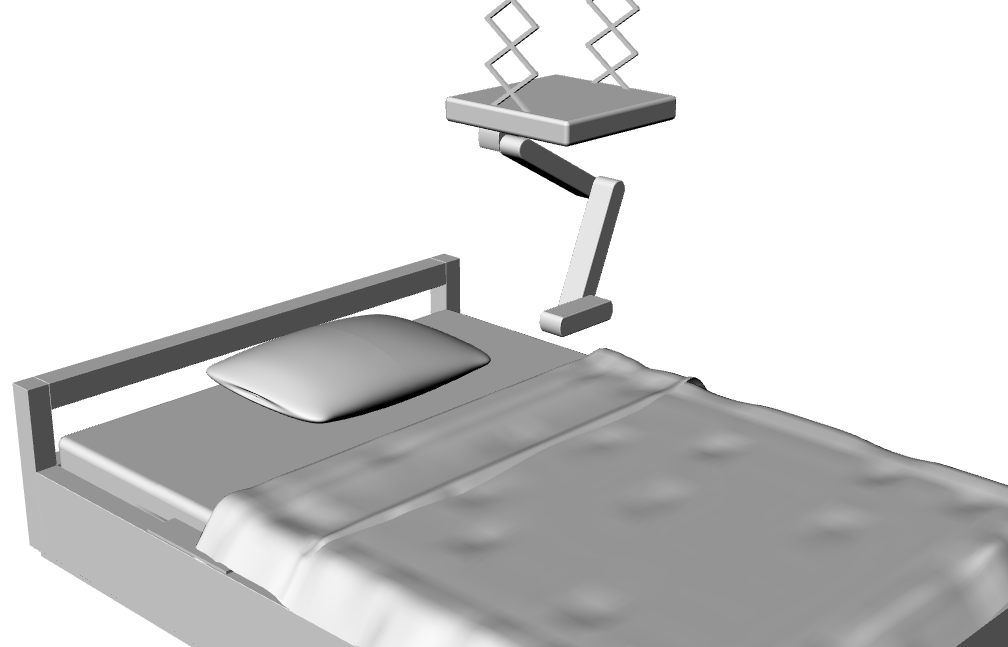

然而,该方案面临诸多问题:机器人如何上床、如何铺被、清洁模块有哪些、是否需要湿洗等。经过长时间分析调研,最终总结出两个方向:全自动可铺被可清洁,以及全自动只清洁不铺被。考虑到更具未来科技感和创新性,我们选择了具备铺被功能的方向。

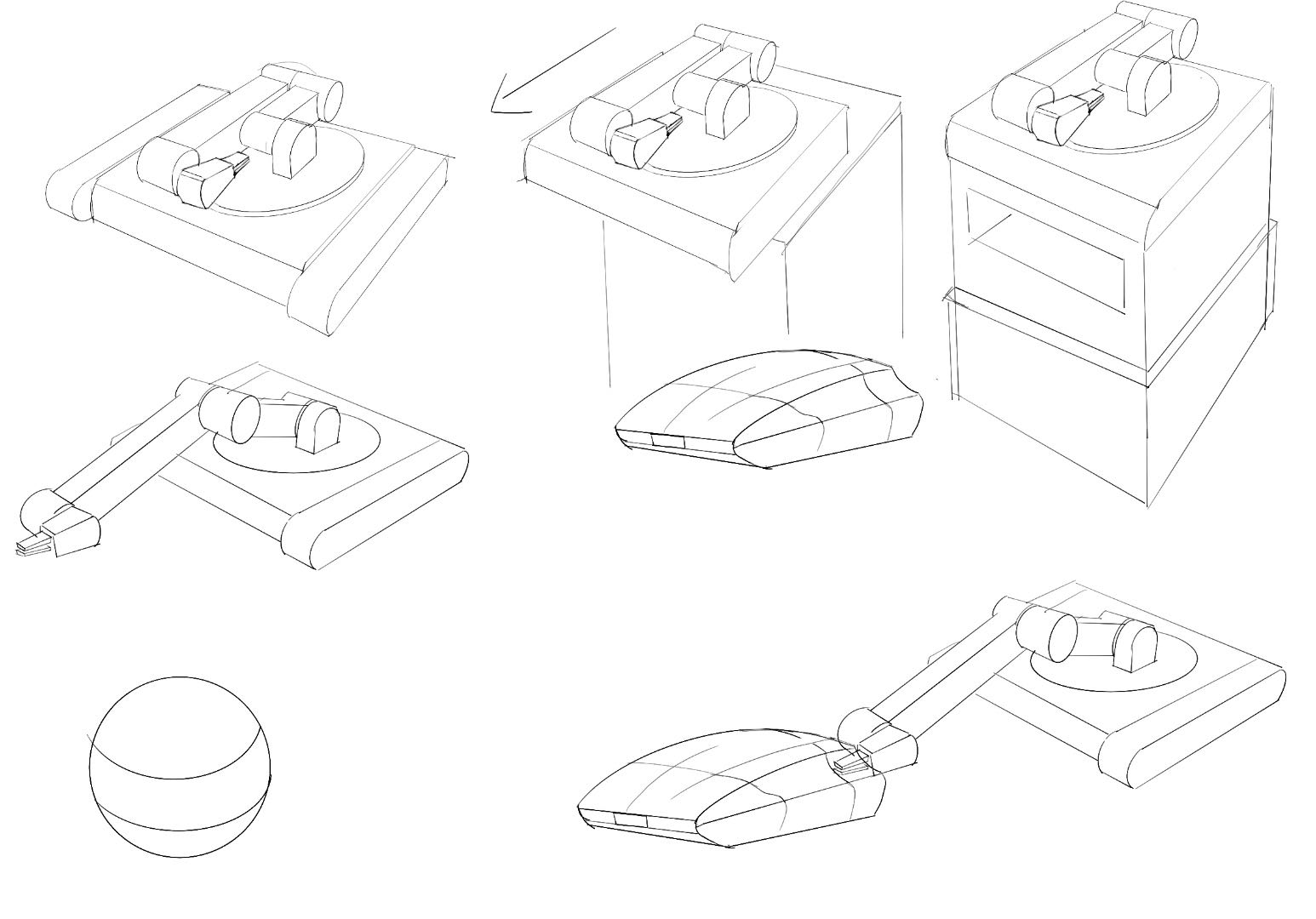

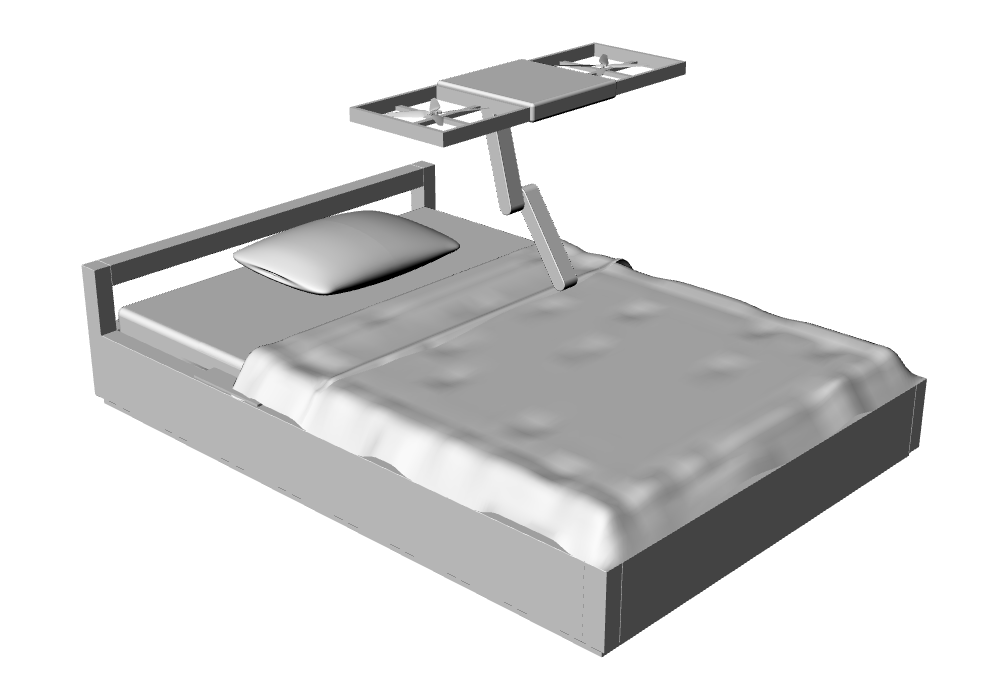

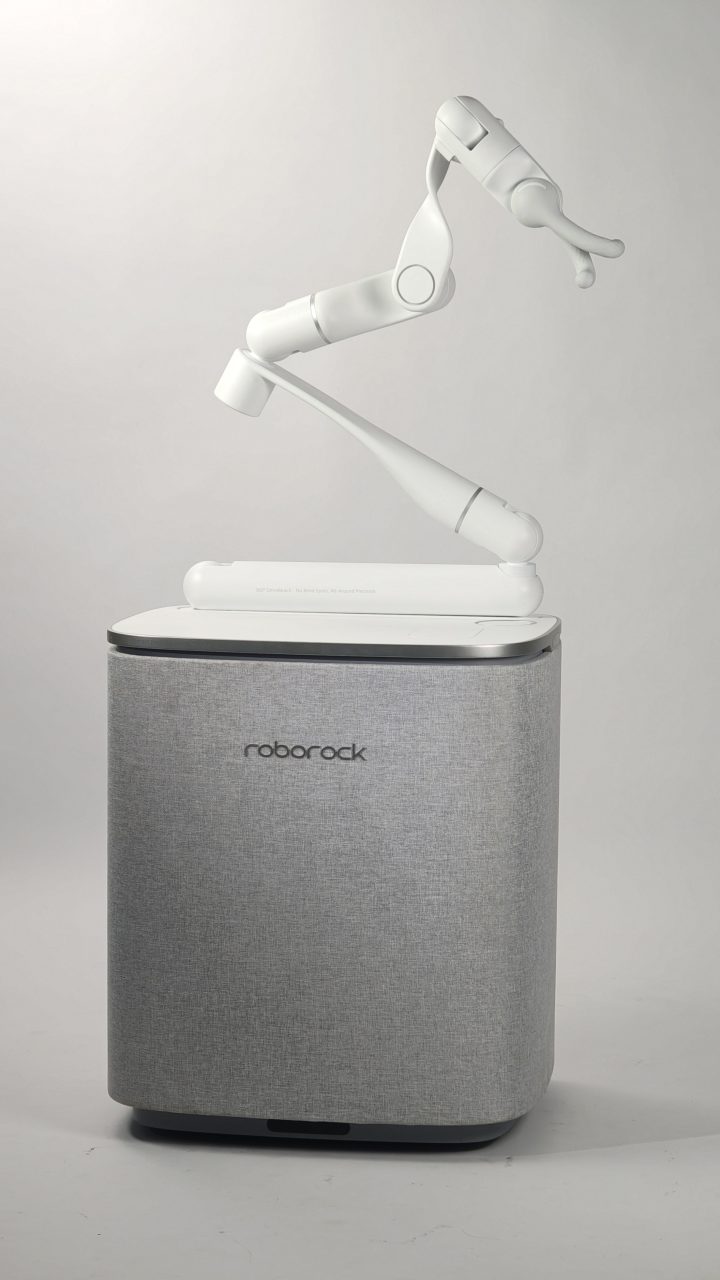

关于机器人如何上床,我考虑过将其或基站放置在床头墙面、床边空隙、天花板等家中闲置空间,最终认为可升降床头柜最为合适:一方面,它能替代传统床头柜,避免机器显得突兀,更好地融入家居环境;另一方面,床头柜的整体设计作为毕设也有足够的发挥空间。

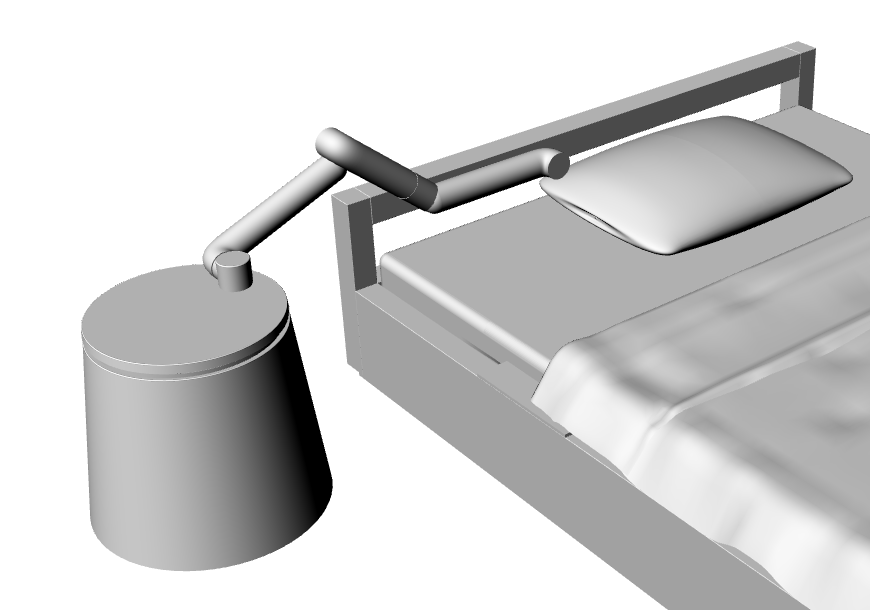

如何叠被?我最初设想通过机械臂与床上机器人配合完成叠被工作。后来才知道,当时石头科技即将推出首款搭载机械臂的扫地机器人,但我们当时对此并不知情。冥冥之中,我的想法与石头科技即将推出的全新产品巧合的碰撞在一起,不得不说,非常奇妙。

随后孟老师提出一个方案:让几台小型机器一同到床上作业,相互配合完成铺被与清洁任务。这些机器既小巧精致,又能给人带来新奇的体验。

但该方案存在致命缺陷:在方案推演中,我用真实被子和床铺模拟场景,发现单台床上机器人无法有效完成铺被。若机器人在被子上,就像人无法举起自己一样,无法施力铺床;若在床垫上,由于被子尺寸大于床垫,仍无法完成铺床动作。

于是我开始更新方案,想到可用无人机搭配机械臂完成铺被,或在天花板安装可升降的机器来铺叠被子。

但这些方案仍存在不足:在毕设呈现、可信度及可行性方面,均未达到导师们的要求。最后考虑到之前提出的床头柜基站,尝试将其与机械臂结合。该方案不仅可行性高,也便于毕设展示。孟老师对此表示肯定,建议我沿着这个方向继续深入。

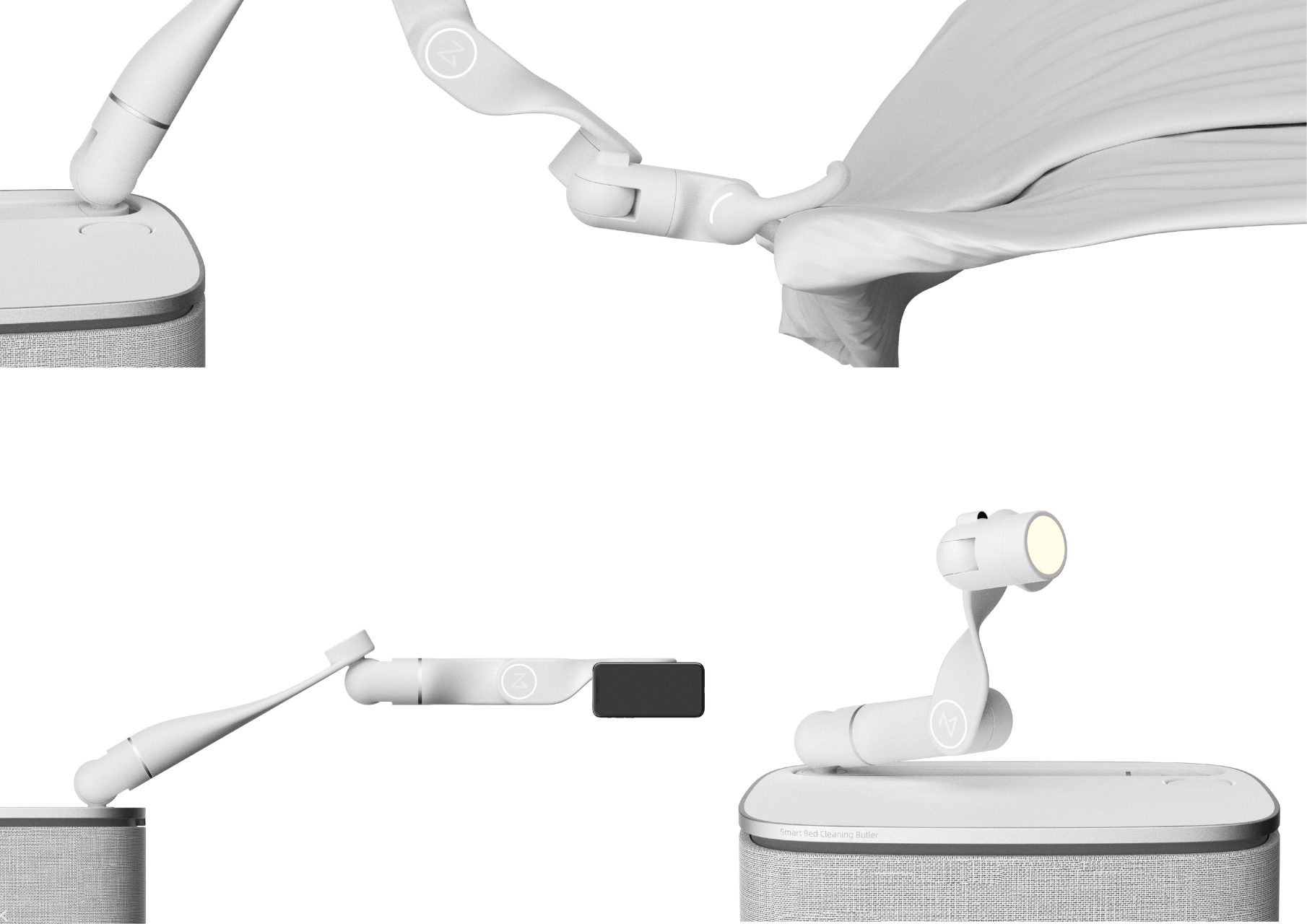

之后我基于这个方案提出各种构想:如机械臂如何隐藏、床上机器人从何处伸出及隐藏位置等。关于床上机器人的清洁模块,湿洗方案已被孟老师否决。他指出:“一台机器不应试图替代所有产品,拥有所有功能。湿洗虽能替代洗衣机,但会增加技术复杂度与体积,功能也显得臃肿。所以最后确定床上清洁机器人的功能为吸尘、除螨,辅以热风杀菌和紫外线照射,这足以满足绝大多数用户的日常清洁需求。” 随后我绘制了各类草图,并提出具体设计想法。

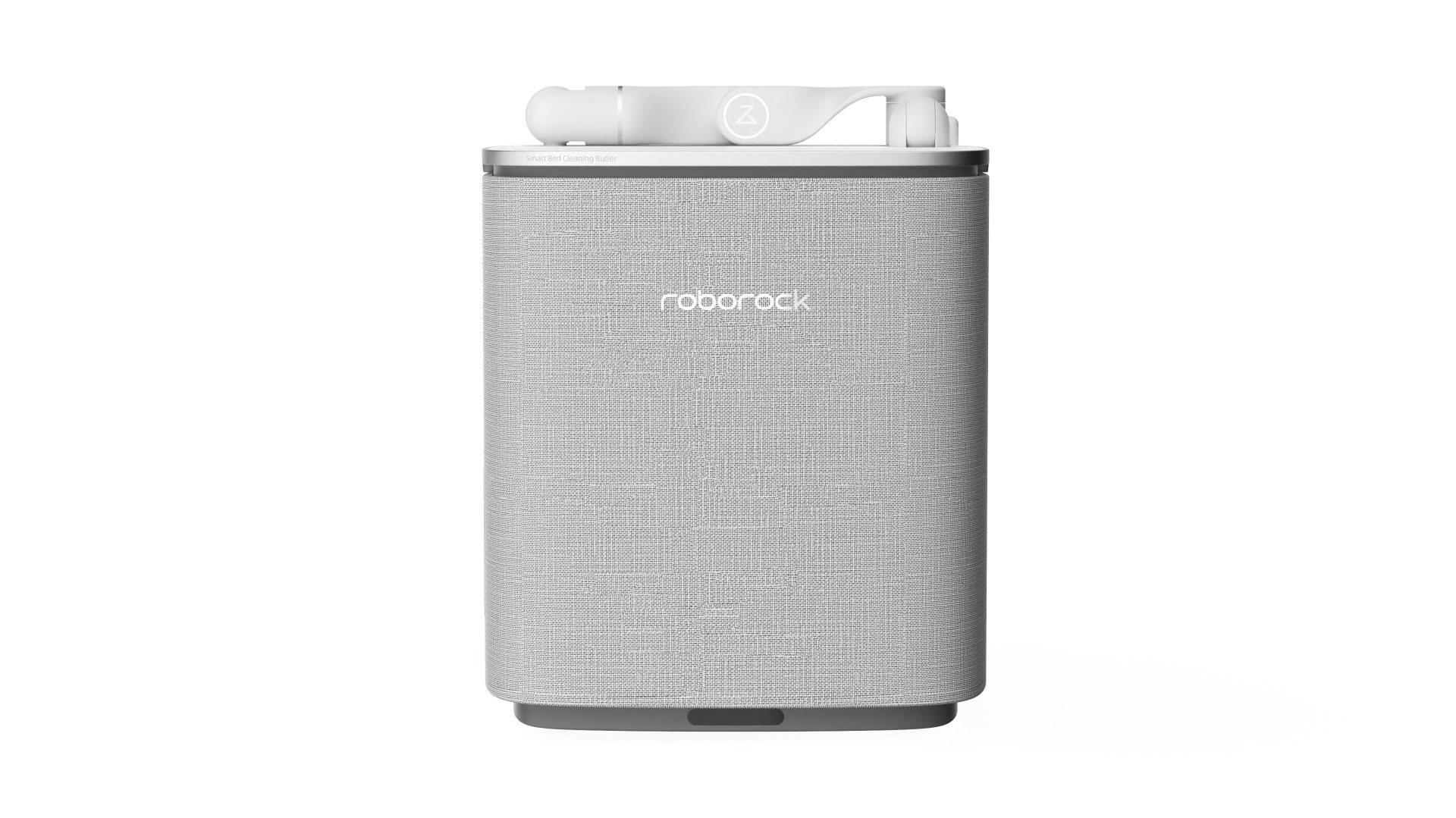

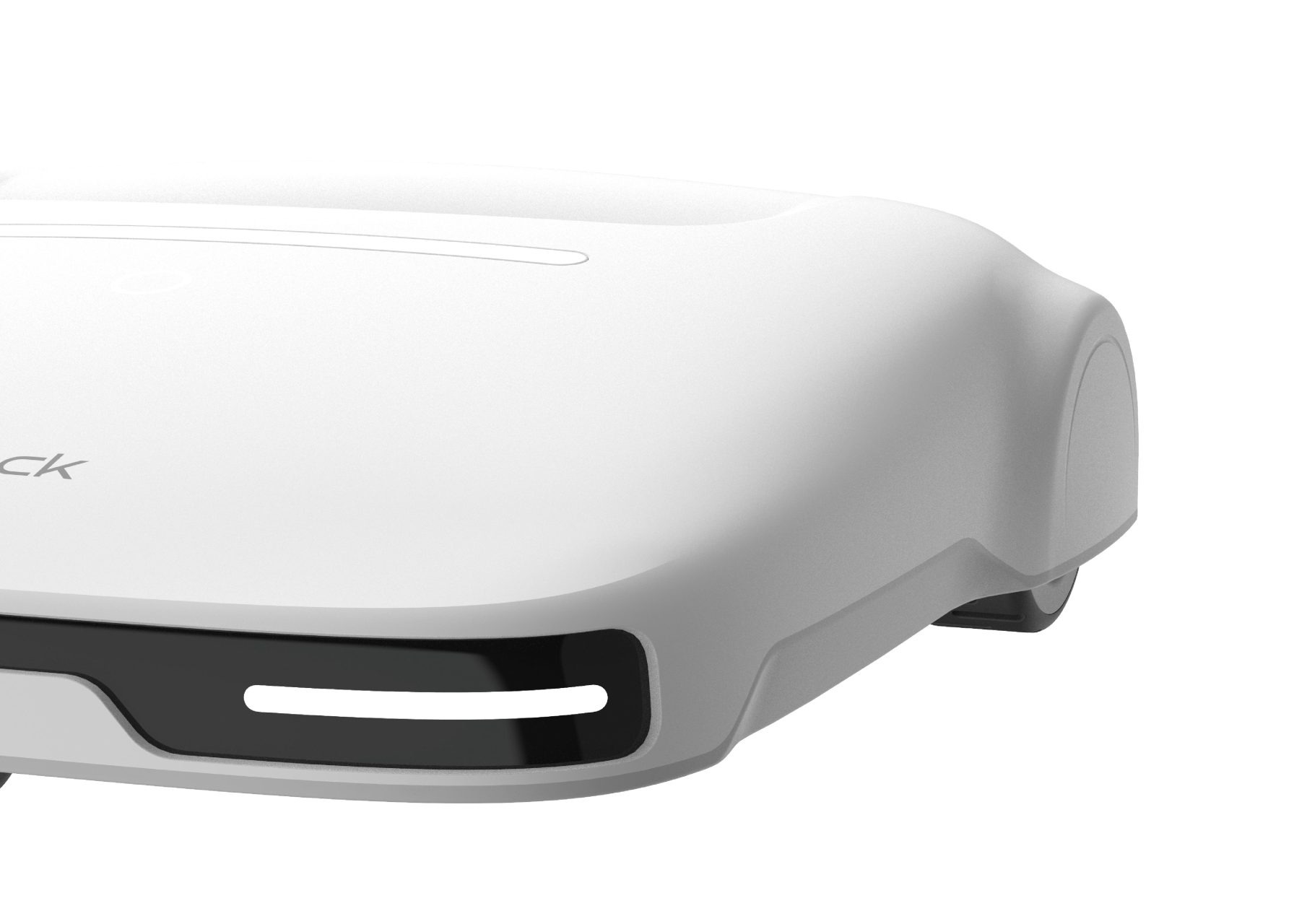

既需要具备可展示性,又不能过于概念化,因此我选择让机械臂半露在床头柜上。床上机器人隐藏在柜内,可通过柜子的升降实现进出。至此,设计的大致方向已敲定,可着手开展造型设计。

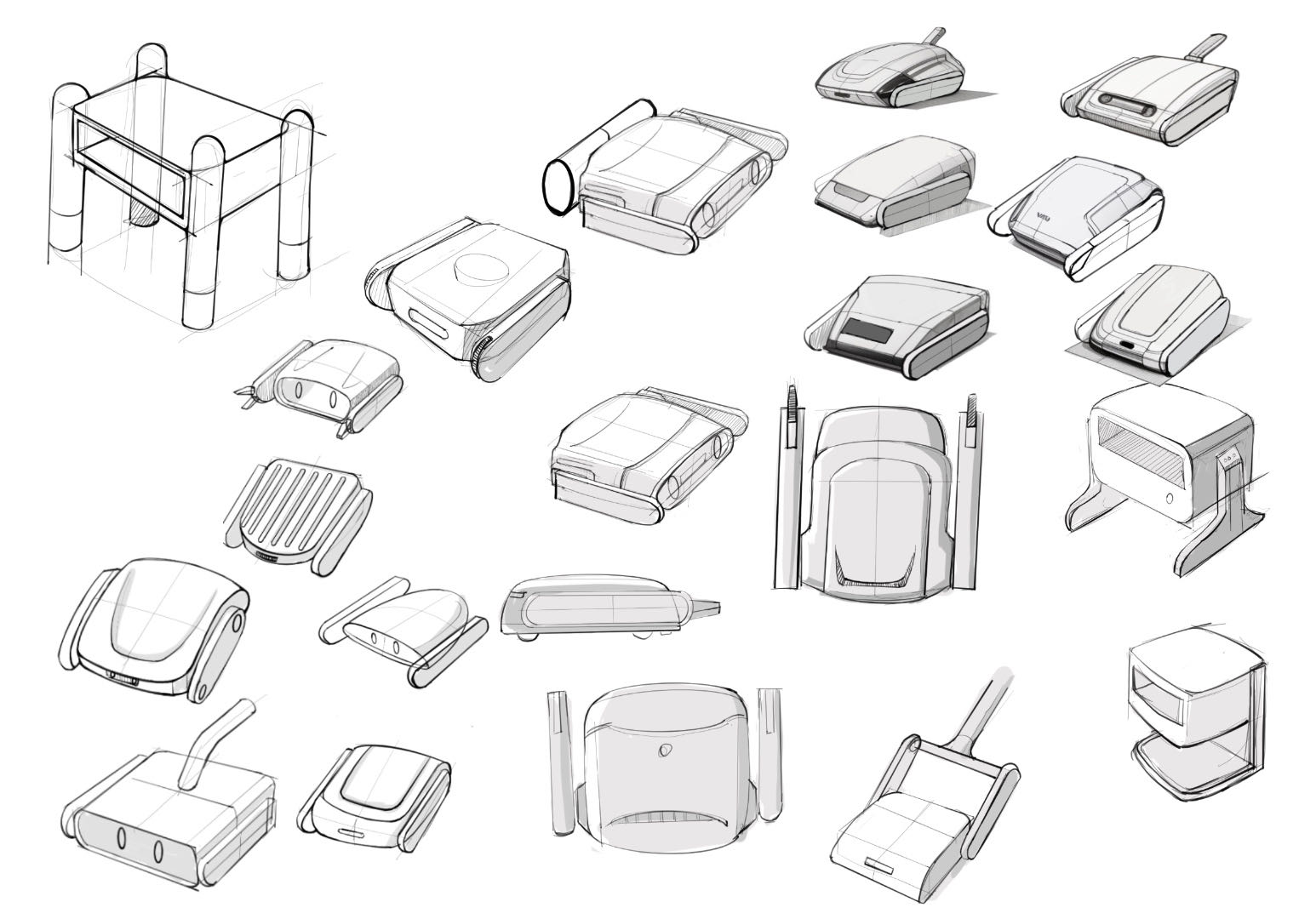

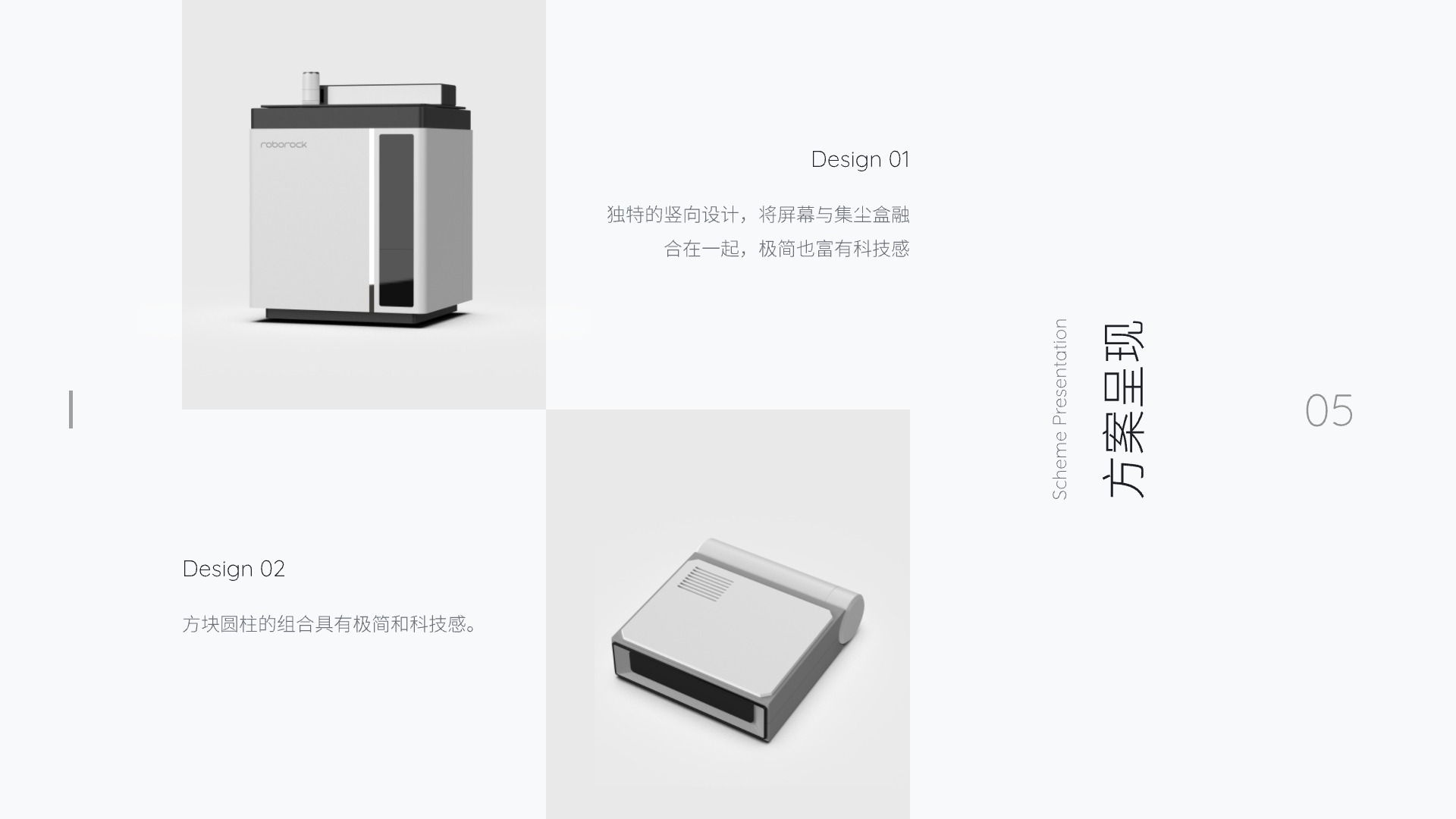

在首次造型方案中,我梳理了三个重点:首先是床头柜的主体造型;其次是机械臂设计 —— 这是核心环节,我开始思考除基础功能外,机械臂还能拓展哪些用途;最后是床上清洁机器人的设计。

起初,我曾考虑床头柜是否应符合传统形态,因此借鉴了普通床头柜的 CMF 设计,但该思路很快被导师们联合否决了 —— 既然面向未来,它就不应与传统床头柜无差异,否则会失去吸引力。对于机械臂的造型设计,若全部隐藏在柜内则缺乏视觉亮点。因此我计划将其部分外露,设计为台灯或艺术装饰品等形式,既保留功能展示性,又能减少在床头柜上的突兀感。

第二次、第三次我分别提交了多个方案,两位导师也给出了更多建设性意见。这些意见涉及造型设计、技术构想、用户需求、市场分析、用户情感需求及产品功能价值等方面。在多方意见的指导下,整个造型设计的雏形逐渐成型。

当然,这些初略的方案不管是我现在再看还是以前看,我也很不满意,更不用说导师了,所以我还是深入深入再深入。

接着就是有点灵感枯竭了,怎么样才能设计出一些融合家居科技的产品呢?孟老师和赵老师又在与我们开会中讨论了很多, 孟老师总结道:“造型上,有两种思路可选:

- 优雅的大曲面,不要把产品拆件层次过多(如刚发布的汽车内饰);

- 极简的直线条造型为主题,但需要注意一定要有视觉锤概念,简洁不等于简陋。视觉锤这个概念让我印象深刻,什么产品都需要有焦点,就像画画一样,有主有次。

孟老师又给我们了一些非常宝贵的建议比如设计造型法则:介绍一个欧洲目前新生代设计师的方法,把form,detail,cmf同时考虑。不要造型完了在想cmf和细节,老一代的设计师是step by step的设计,但今天碎片化的阅读规律导致人们看产品设计时也不会单独看设计要素,也许是从一个好看的材质,或一个旋钮展开就定义了这个设计。

就比如欧洲的灯具设计师甚至先想到的是材质在想造型,你可以犀牛和keyshot同时开着,想想每个面在受光后是什么效果,它的转折面的大小?材质是磨砂还是亮面?这样用户最终看到的是整体的美感。

这些非常好的建议又给我提供了源源不断的灵感和思路,然后一个稍微还行的方案出炉了。

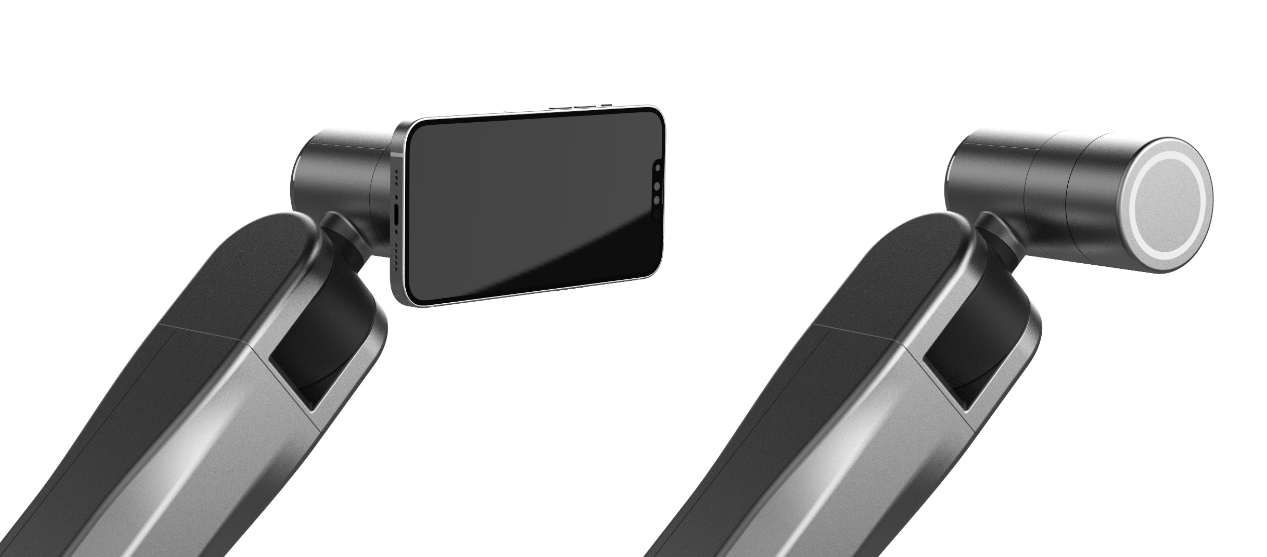

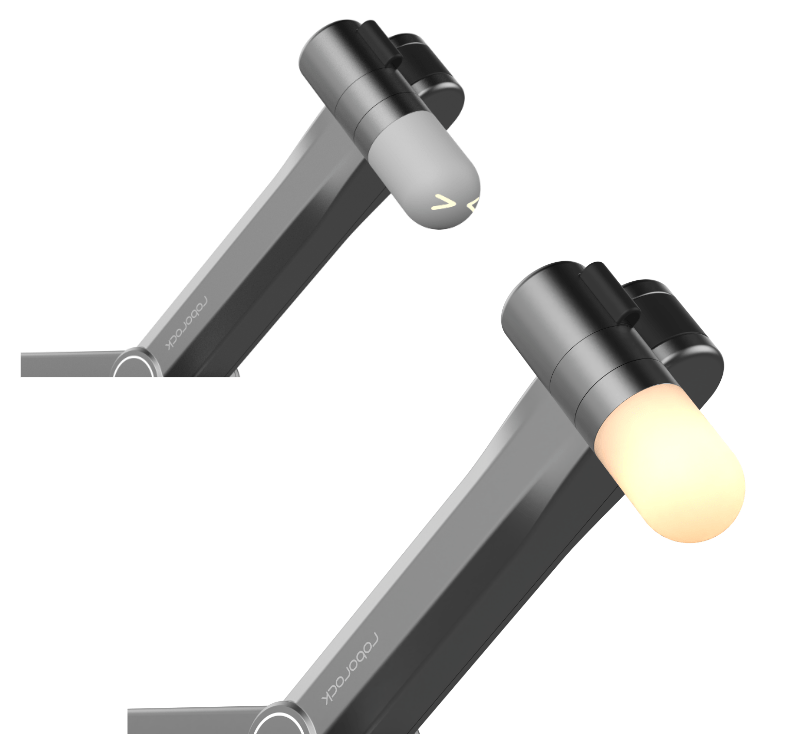

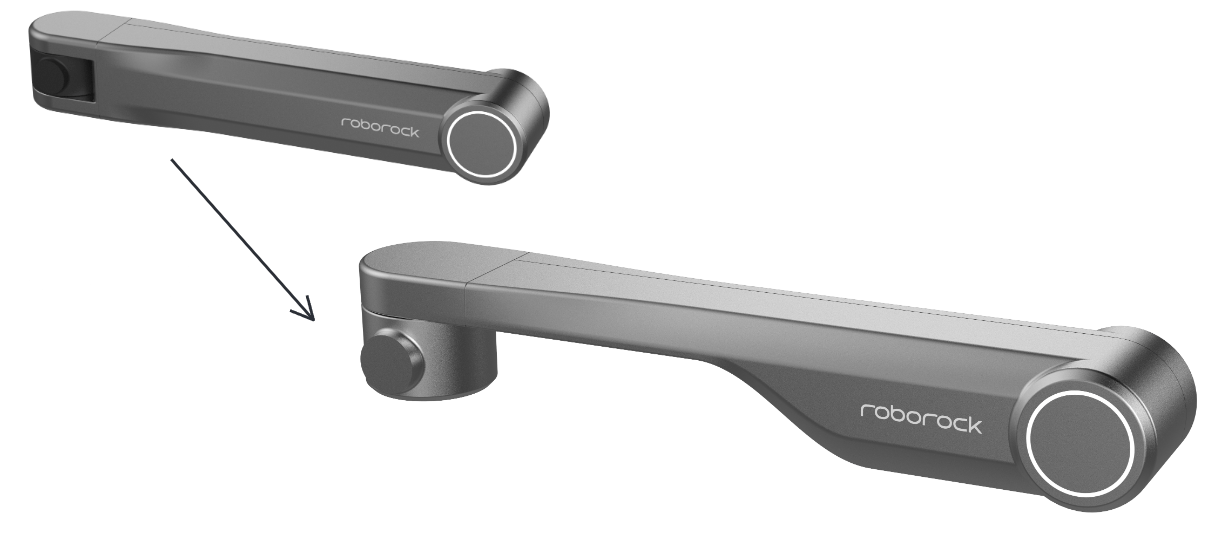

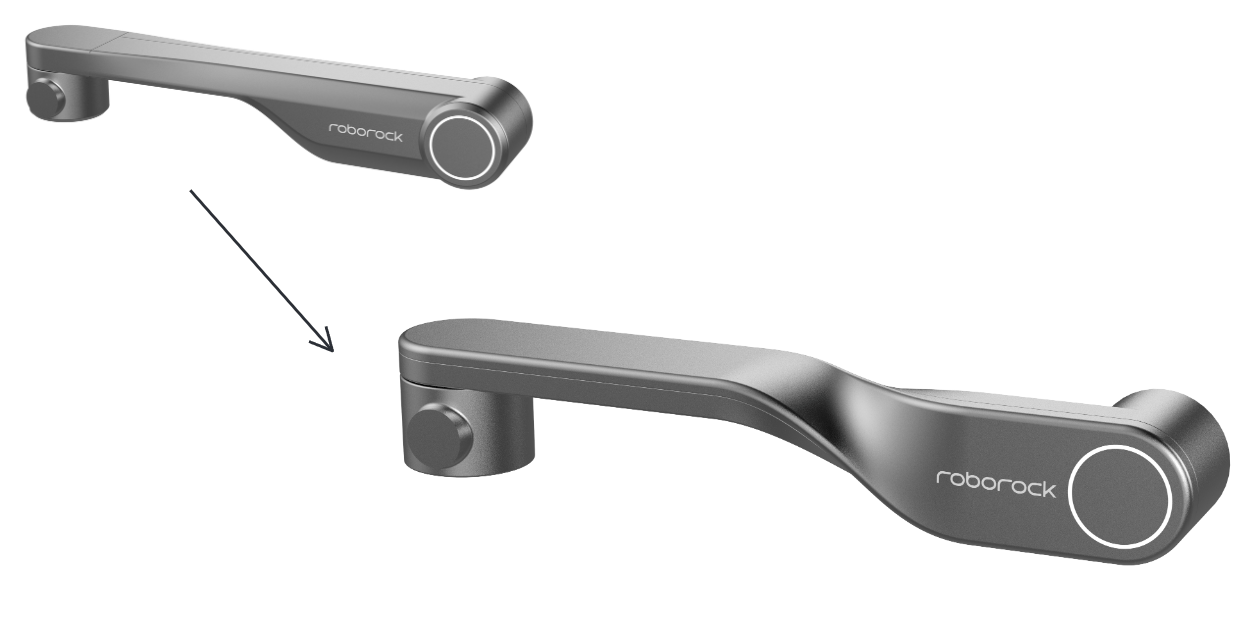

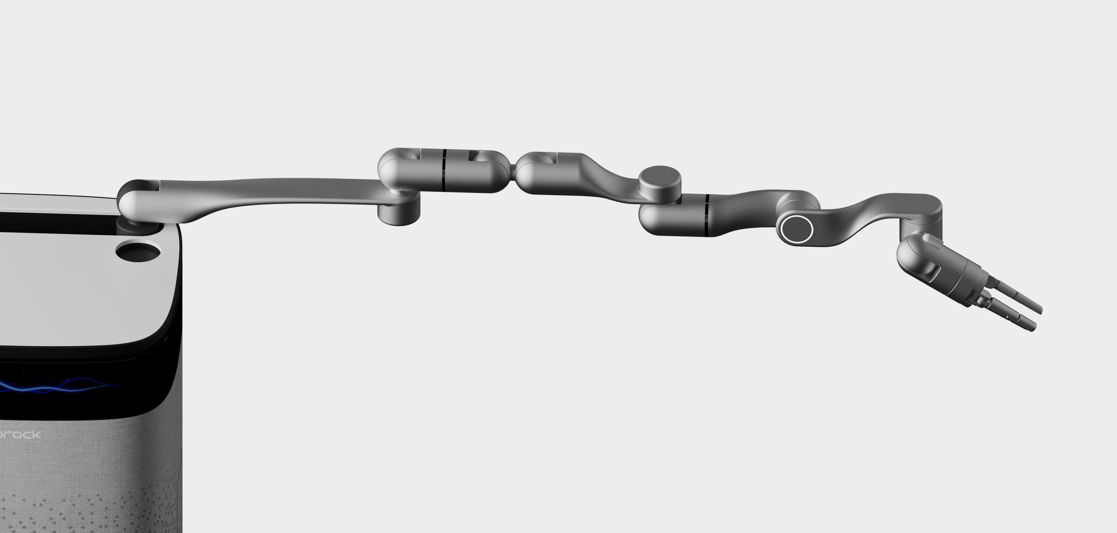

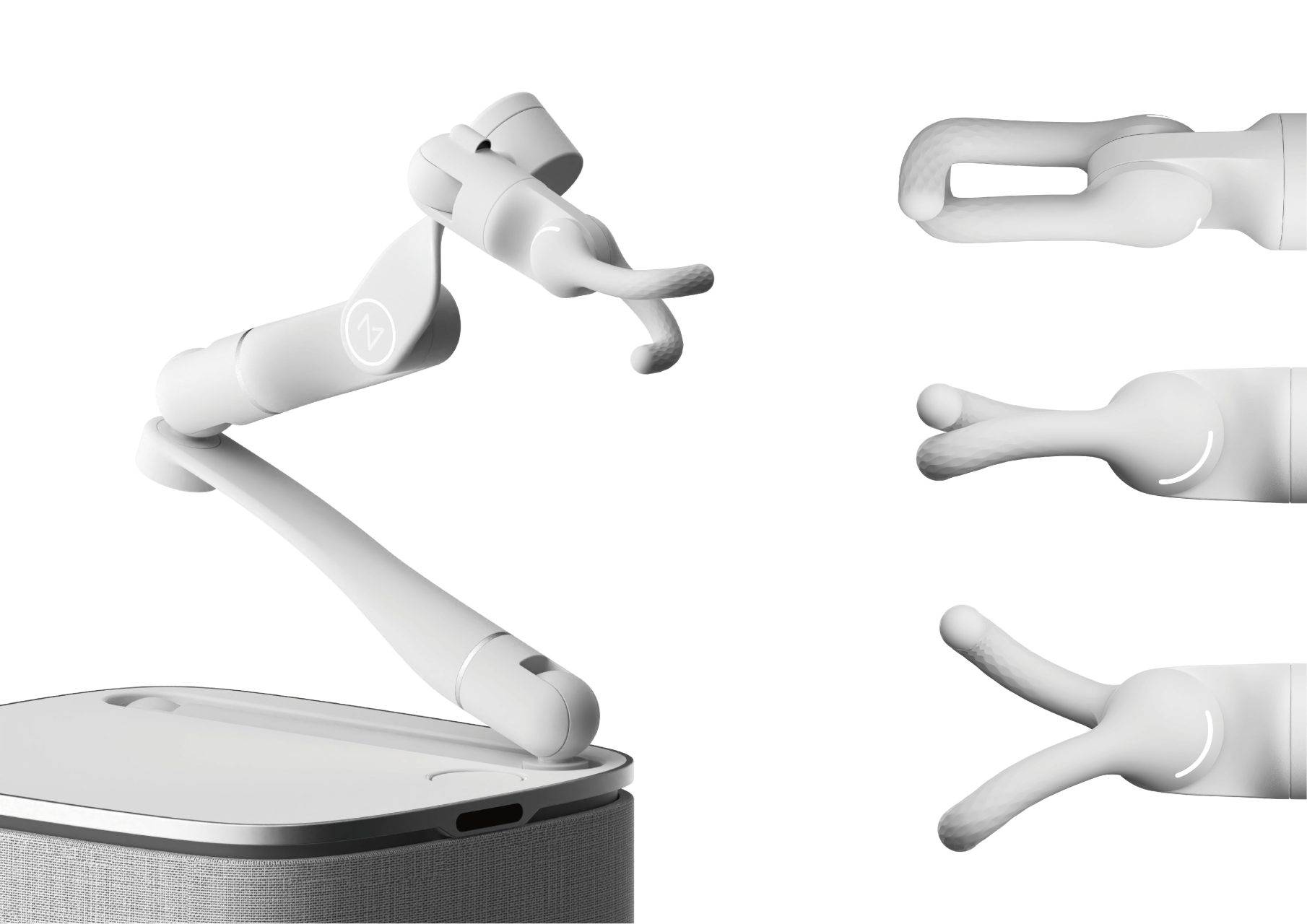

然后又对机械臂进行了优化 —— 从年前就开始设计的机械臂,一直到次年四五月份还在优化,所以机械臂的设计一直陪伴着我。首先,孟老师建议机械臂要轻薄,机械手需柔和、亲和。但一直未能顺利实现,后来赵老师甚至陪我一起画草图、构思造型。后续迭代了几个版本,如下图所示。

主体也迭代了。

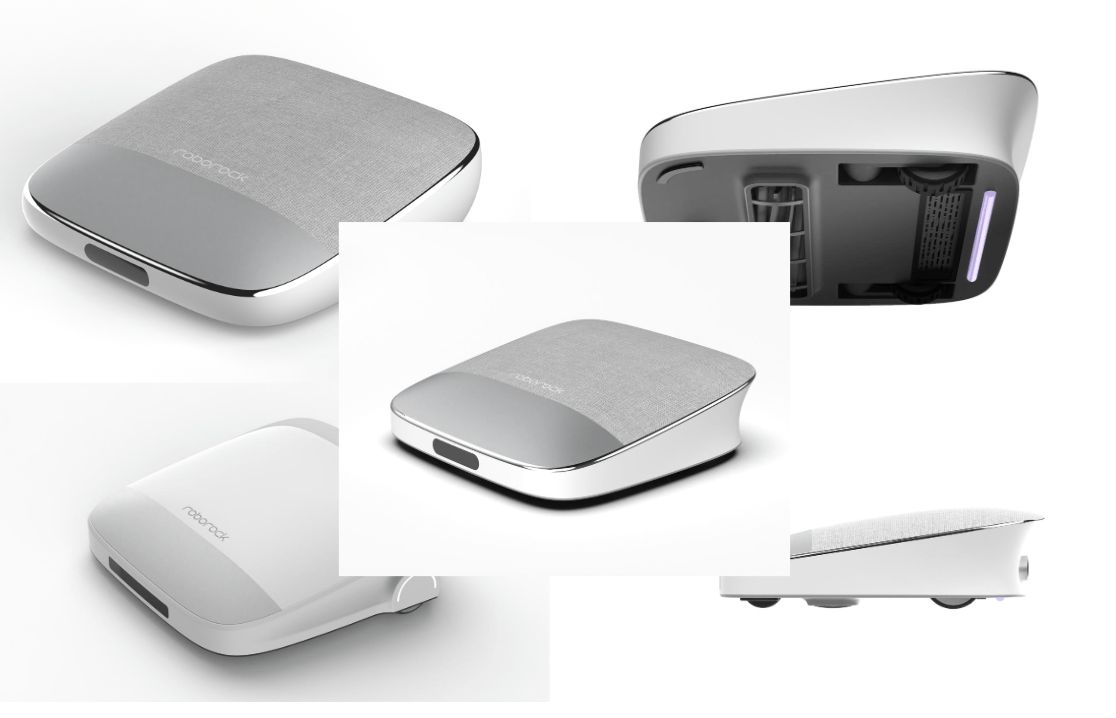

好,到了这一步。赵老师敏锐地发现我的配色和材质太不 “家居化” 了 —— 虽然有科技感,但不够亲和,于是我开始寻找意向图。

在与孟老师沟通时,他看到我的参考图,认为布料材质非常合适,建议在主体 CMF 设计上发力。于是我的主体材质逐步确定为布料,颜色也偏向淡雅。

这时候,孟老师突然问道:“床头柜上面屏幕的存在是有必要的吗,有什么样的用处,能给用户提供什么样的价值?”为此我们讨论了许久,我认为它可以有氛围灯的作用,可以提供氛围,还有一些信息的显示,更重要的是,我觉得这样做效果会更加强烈,更加好看。但现在来看,确实,人都躺床上了,没必要看什么信息,加上床头柜确实比较矮小,站着和躺着都很难看到信息也很难操控屏幕。用户的体验也不行。

接下来,我在各种纹理和cmf上下了一些功夫。

然后选出了一个比较满意的。

当然还有床上机器人和机械手,怎么样都做不到我比较满意的造型,接下来的进度又受到了停滞。

后面问题接踵而至,比如:纹理设计的必要性;床上机器人除螨机的造型与 CMF 如何契合科技家居属性(且需兼具美观性);机械臂是否过于形似吊车臂而缺乏 “手臂” 感;机械手的设计细节;其他功能模块的功能定义及其造型关联。

此时我们已进入北京石头科技实习,在北京,接触到了更成熟的设计师,观察他们的日常工作流程,了解科技大厂对产品设计的思考逻辑与实践方式。在此期间,我从石头科技的设计师及学长们的建议中汲取灵感,以此继续深化我的毕业设计。

在最后一个月的冲刺阶段,孟老师展示的其他设计师对机械臂的处理方案令我印象深刻,因此我再次提出了我的方案,聚焦机械臂与床上机器人模块继续优化迭代。最终的造型基本已确定,但仍需持续打磨:孟老师建议将除螨机做成黑色光面材质,而我认为黑色光面不太适合 —— 毕竟床上用品通常更追求柔和的视觉与触感。此外,机械臂的轴向转动结构可适当简化(目前设计过于复杂),机械手的造型线条也仍缺乏流畅感,需进一步调整。

最终,我突破了自己,形成了一个比较满意的造型。结合手板厂的生产工艺及最后紧张而关键的沟通,最终决定去除主体的纹理和屏幕。这让我略感遗憾 —— 作为毕设,视觉效果越强烈越好,但从设计角度而言,简洁更是设计师的必修课。例如,石头科技设计部门门口就张贴着迪特・拉姆斯的 “设计十诫”,其中提到 “好的设计是创新的,并且应尽可能简洁”,这一点我非常认同,因此最终选择以简洁为导向。

产品命名为 “智能床上清洁管家”,寓意其不仅能完成清洁工作,还能像管家一样贴身辅助人们,优化床上生活体验。最终保留了三大核心功能,通过模块化设计实现内部功能自动切换,涵盖铺被机械手、手机支架、台灯等模块(后续仍有升级空间)。其中,台灯可根据用户视线自动调节角度,实现类似无影灯的效果,同时如床头陪伴型设备般提供情绪价值。

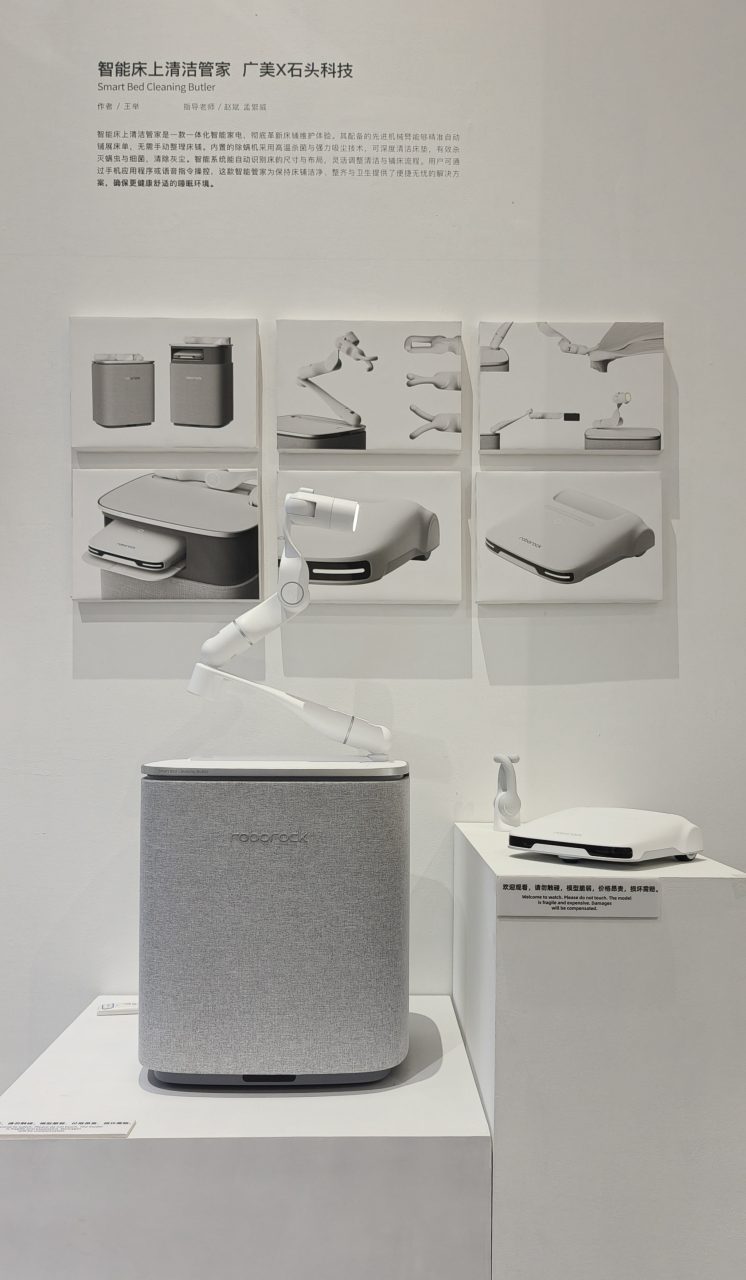

随后,我前往手板厂跟进生产过程,制作完成后将产品在毕业展中展示,最终渲染效果如下。

实物如下

现场照

3.总结

这门课程令我印象极为深刻,它堪称一场漫长而惊心动魄的旅程:地点横跨北京、广州、苏州,思想穿梭于未来、过去与现在,堪称人生中最难忘的经历之一,处处充满挑战与成长。

最后,再次衷心感谢赵老师和孟老师的悉心指导,感谢石头科技的学长与设计师们的建议与帮助,更感谢广美与石头科技提供的实践平台 —— 正是这一切让我学习到了非常多,获得了方方面面的成长。

发表回复