一、背景

1.1 线下调研相关介绍(沥滘社区)

沥滘村位于广州市海珠区海珠岛南部,北邻海珠湖,南至珠江后航道,东接华南快速路。总用地面积约151.42 公顷,是海珠区城中村旧改体量最大的项目之一,建设总量约 436 万平方米,相当于珠江新城的 2/3。

历史沿革与文化底蕴:

1. 水乡特征与命名

“沥”指河涌汊道,“滘”指分支水道,沥滘村依水而建,村落内部水网密布,形成典型岭南水乡景观。

2. 望族与文化传承

卫氏家族为开村始祖,源自南宋建炎年间南迁的卫宁远,其后代卫达定居沥滘。卫氏与罗氏两大宗族数百年来重文兴教,明清两代沥滘曾涌现进士、举人。

3. 商贸与产业

早期农业和滩涂开垦为主,依托河道发展水运与商贸。后来形成制衣业聚集地,布匹市场与家工厂密集,成为广州制衣业的重要组成部分。

4. 建筑与文物

沥滘现存 36 处不可移动历史建筑,卫氏大宗祠最具代表性,为广东省文物保护单位。祠堂、古民居与宗族建筑反映出浓厚的岭南文化底蕴。

1.2 对潮流的定义

潮流生活方式,远不止于追逐最新的服装鞋履或电子产品。它是一种动态的、以价值观为导向的生活哲学,其核心在于主动地、有意识地选择并塑造一种能够反映当代精神、个人态度和社群归属感的生活形态。

潮流生活存在于很多方面:

- 穿搭与美学: 不仅是服装,更是整体造型、发型、妆容所传递的审美信号。

- 家居与空间: 家居设计反映个人品味,从极简主义到复古风潮,从智能家居到绿植环绕,空间成为个人风格的延伸。

- 科技与数字化生活: 熟练运用App、智能设备,关注数字福祉,在虚拟与现实之间找到平衡。

- 娱乐与休闲: 对音乐、电影、书籍、游戏的选择有独特的品味,偏好独立制作、艺术电影、黑胶唱片或小众游戏。

- 社交与消费: 选择在具有设计感的咖啡馆、精酿酒吧、买手店或市集中进行社交,消费行为本身就是一种身份认同。

精神内核:自信与独立思考

归根结底,真正的潮流生活方式践行者,其魅力来源于内在的自信和独立思考的能力。

二、生活方式与目标人群

2.1 生活方式的介绍

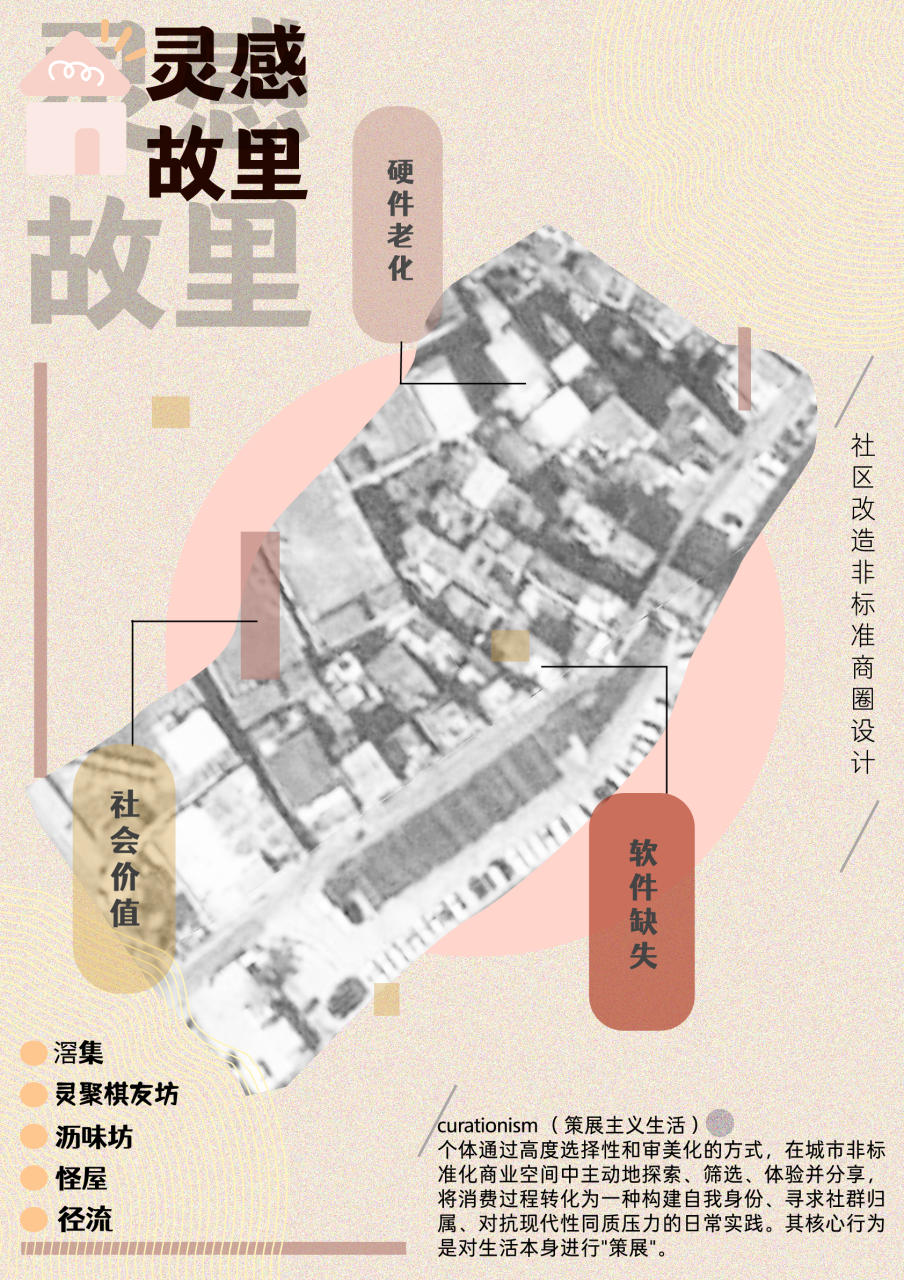

经过我们的线下调研,发现人们对常有的城市商圈不太满意,过于拥挤狭小影响了用户假期时游玩休闲的心情,然后我们将社区改造与之结合,来解决用户痛点,同时改善老旧社区在新时代的尴尬处境。

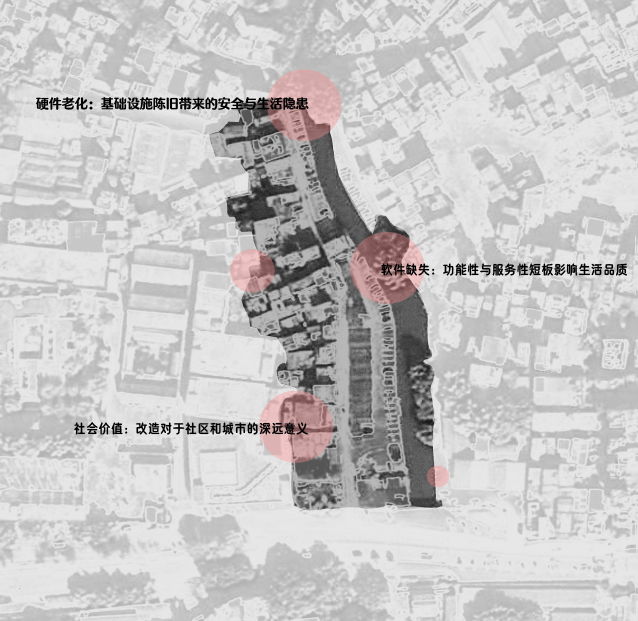

我们小组对社区进行了实地考察调研,结合了其他老旧社区改造的经验。得出以下几点:

硬件老化:基础设施陈旧带来的安全与生活隐患

软件缺失:功能性与服务性短板影响生活品质

社会价值:改造对于社区和城市的深远意义

2.2 目标人群

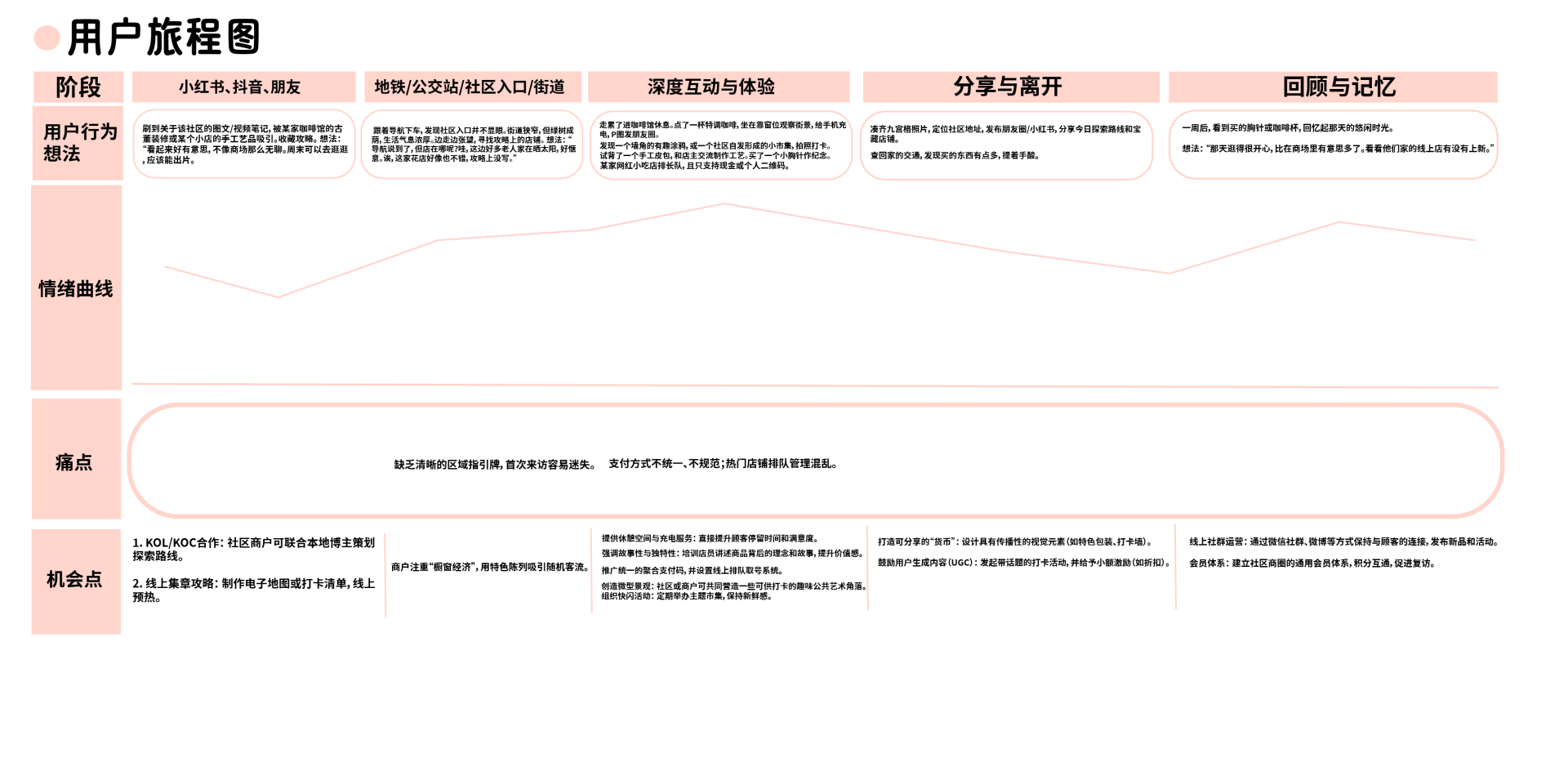

2.3 用户旅程图

痛点:

缺乏清晰的区域指引牌,首次来访容易迷失。

支付方式不统一、不规范。

热门店铺排队管理混乱 。

机会点:

提供休憩空间与充电服务:直接提升顾客停留时间和满意度。

强调故事性与独特性:培训店员讲述商品背后的理念和故事,提升价值感。

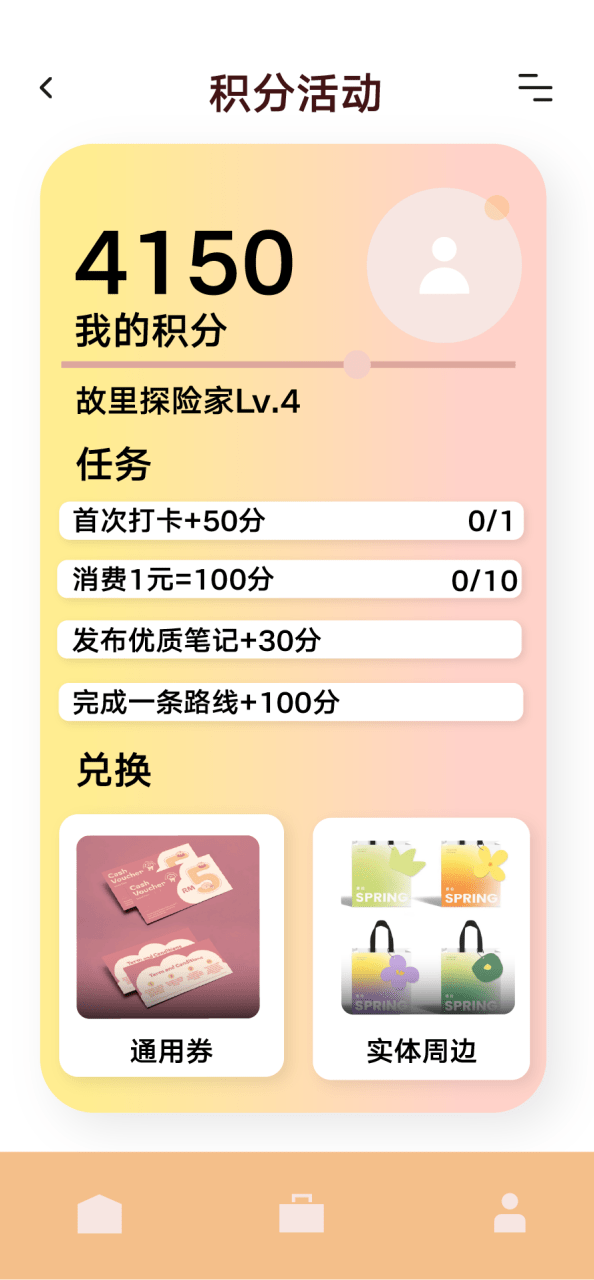

推广统一的线上积分活动,并设置线上排队取号系统。

三、灵感故里

3.1 品牌定义

在这瞬息万变的时代中,老旧街区作为人们心中的故里,正在经历怎样的变化?

老去、拆除、最后重建?

随着街区一并老去的,还有其中的人们,和他们集体的记忆。

赶在把记忆夷为平地,立起大厦之前,我们也许有更好的选择,

也许灵感的火花能点亮这片故里,点亮人们潜藏的记忆。

3.2 品牌独特性

灵感故里作为一种新兴的非标准商圈方式,其品牌独特性源于对文化基因的深度挖掘、空间体验的沉浸式设计以及产业模式的创新整合。与传统商圈以交易为核心、标准化程度高的特性不同,灵感故里更注重文化叙事与体验价值,形成了显著的差异化竞争优势。

3.3 品牌愿景

灵感故里的品牌愿景远超传统商业体的盈利导向,着眼于长期文化价值塑造、可持续经济生态构建以及主客共享的生活空间营造,展现出更为宏大的格局和深远的价值追求。

四、设计

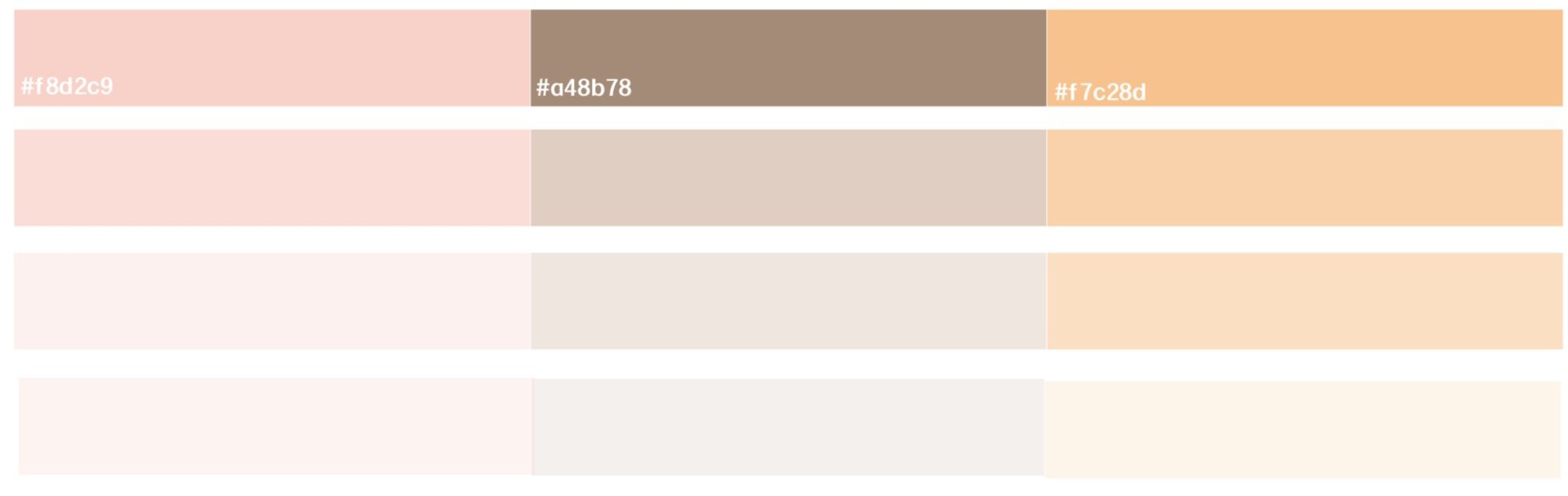

4.1 品牌设计

日异月新的时代中旧社区如何保留自我,打造非标准商圈,如何改造故里我们有着很多的灵感,灰红和砖黄代表着故里岁月的颜色,在新时代中释放新的火花。

4.1.2 海报周边设计

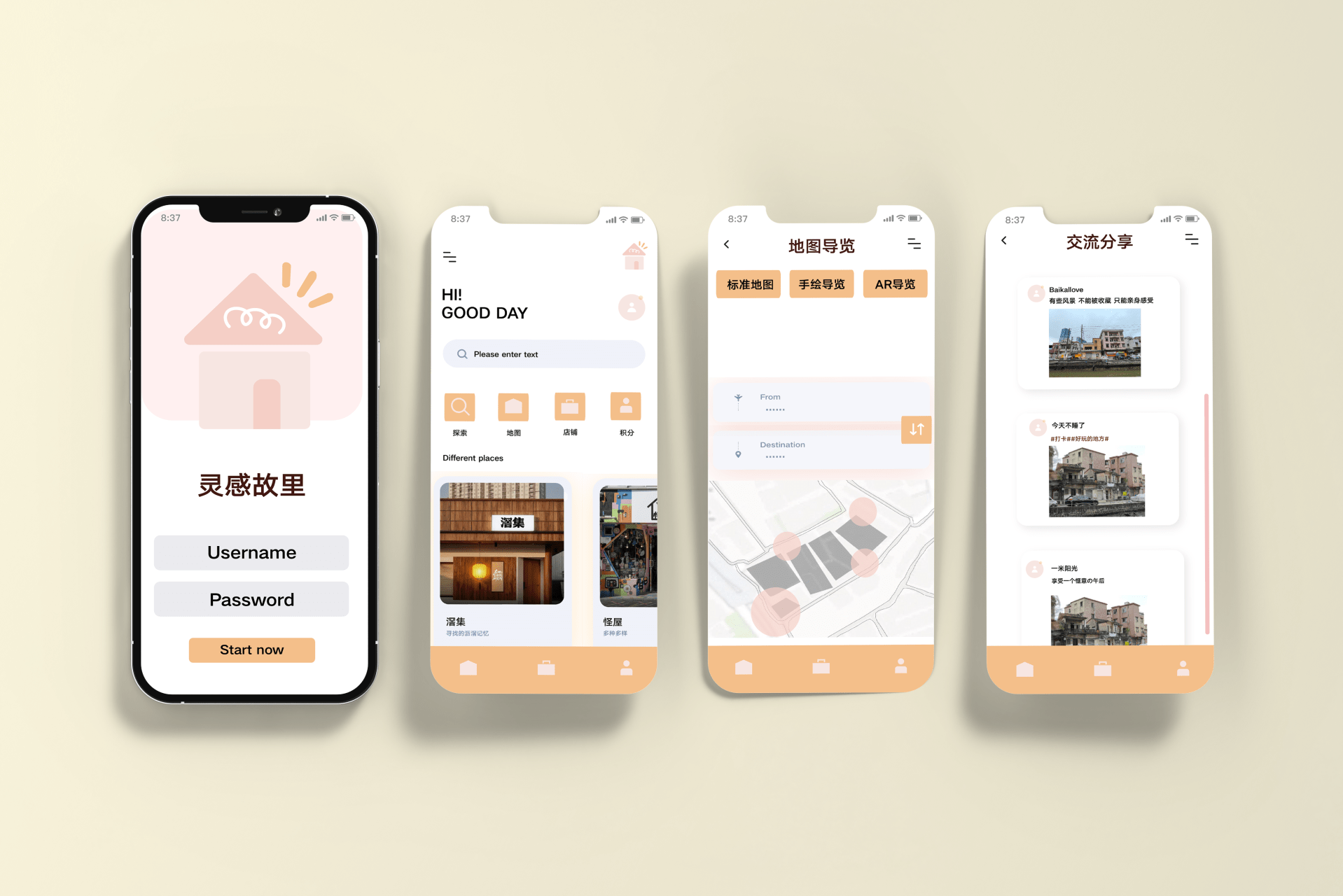

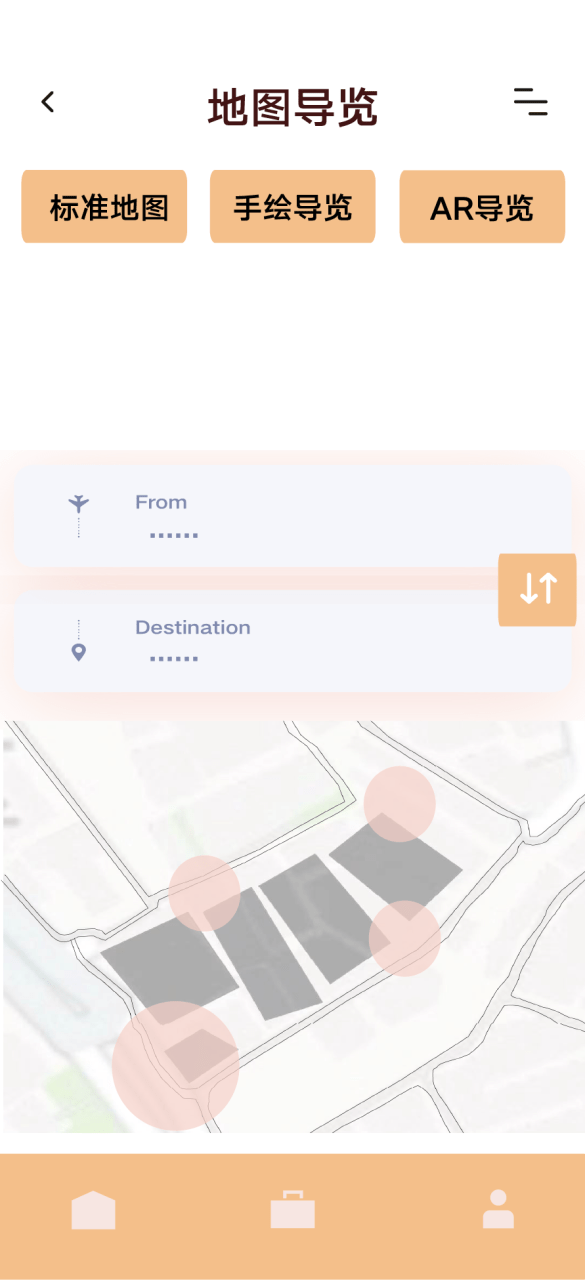

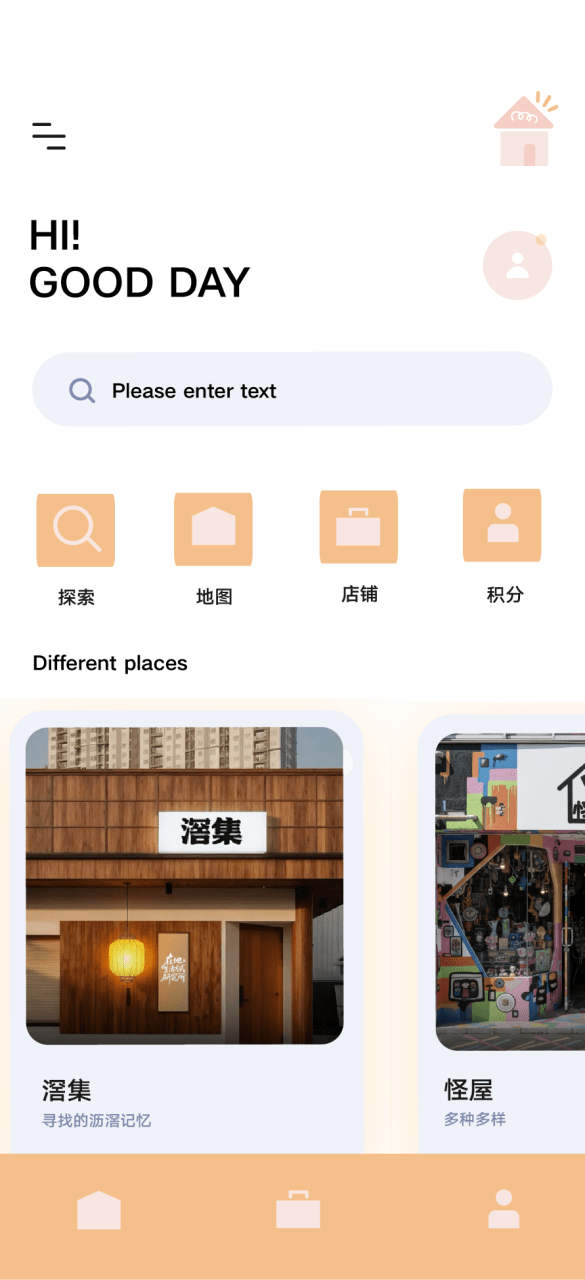

4.1.3 UI设计

用户可通过app进行寻路,解决了用户初次来或者后续社区更新没办法找到想要的东西的需求,app中设有查找,介绍,交流分享等功能,用户可进行自己喜欢的操作,我们还设有礼品兑换,完成部分任务之后可以进行积分兑换。

4.2店铺设计

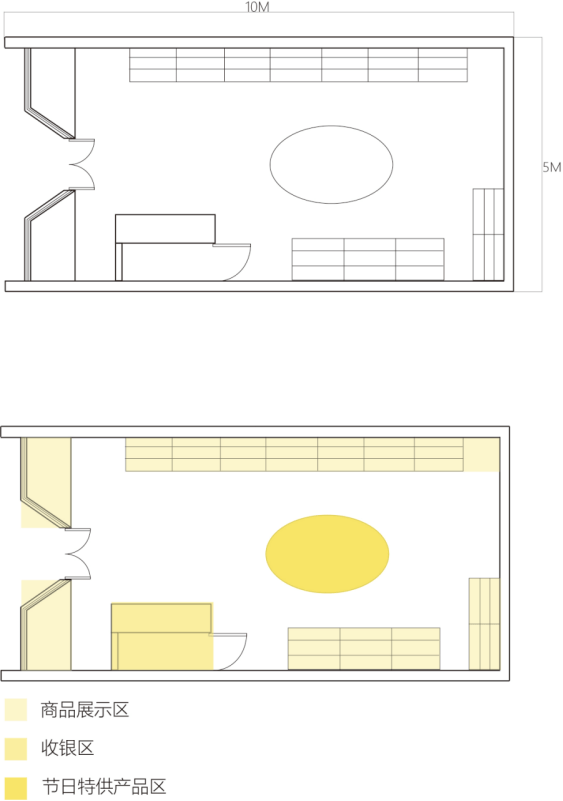

4.2.1 滘集

店铺品牌定位:

打造一个以“沥滘在地记忆 × 潮流生活方式”为核心的本土文创售卖空间,既能保留/呈现本地老人和制衣记忆的生活细节,又能用潮流化的表达吸引年轻消费者与线上传播。

• 滘集 · 在地生活方式研究所

• 滘集 · 沥滘记忆 × 当代生活

“旧屋”质感 + “潮流”视觉。让路人一看就知道这是本地文化出发的文创小店,同时有拍照感、易传播。

空间定位:

空间既是日常的文创小店,也是以微型展览和体验为核心的“在地记忆”展示场:商品由本地记忆出发,同时营造强烈的拍照感与社交传播点。

改造图:

店内产品:

“把巷弄记忆放进日常生活”—空间既是售卖场所,也是在地记忆的微型展览与体验场。

通过店铺的命名、招牌、空间营造,把沥滘村原本“老居民+拆迁记忆”的场景,转译为一种“在地潮流生活方式”的体验空间。

4.2.2 怪屋

店铺品牌定位:

专门售卖稀奇古怪的物品的商店,主打情绪价值消费,为顾客带来新奇的物件,让顾客为情绪乐趣买单。

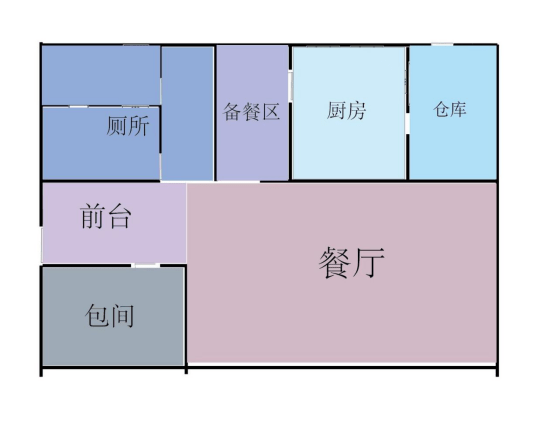

4.2.3 沥味坊

店铺品牌定位:

在广州海珠沥滘,水网与街巷交织,旧码头的故事在木棉树荫下被人轻声谈起。我们从这里出发,把“岭南”的记忆与当下的生活重新拼接:一边是骑楼、满洲窗、灰塑与广绣的肌理;一边是开放厨房、光影装置与现代餐桌礼仪。以当代创意重述岭南文化与广州地道风味,让每一次用餐都成为一次“文化可感、味道可信、记忆可带走”的体验。

菜品设计介绍:

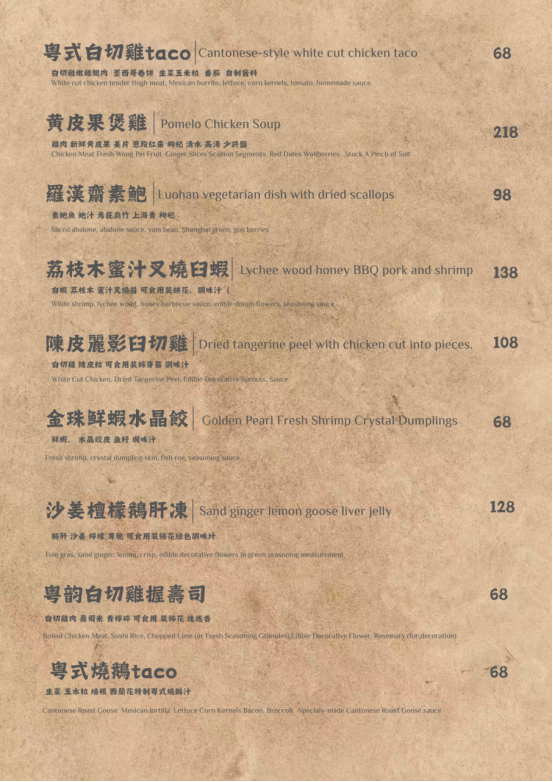

粤式避风塘和牛佐迷迭香

“避风塘”源自渔港与夜宵,是珠三角海上与码头文化的味觉记忆:蒜酥、辣椒、脆香强烈,聚会下酒最合适。把它与和牛、迷迭香结合,是广州“海纳百川”的城市口味——街头灵魂不丢,但以更精致的肉品与香草控制油腻与负担,回应当代轻奢与健康意识。它服务加班后的小聚、周末的宵夜社交,连接港口历史与当下都市生活,让“重香不重油、讲究不矫饰”的广式气质被重新定义。

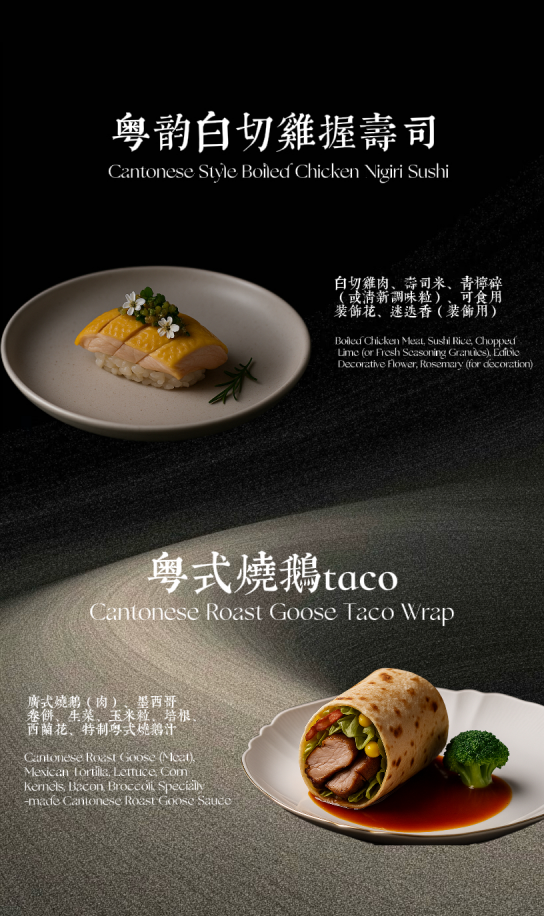

粤式白切鸡taco

白切鸡是广州当地的美食,在广州的传统美食中是最权威的广州味道之一,运用taco的方式进行创新,主要是结合中西美食创新的想法进行的,以具有新鲜感的方式来传播“广州味”。

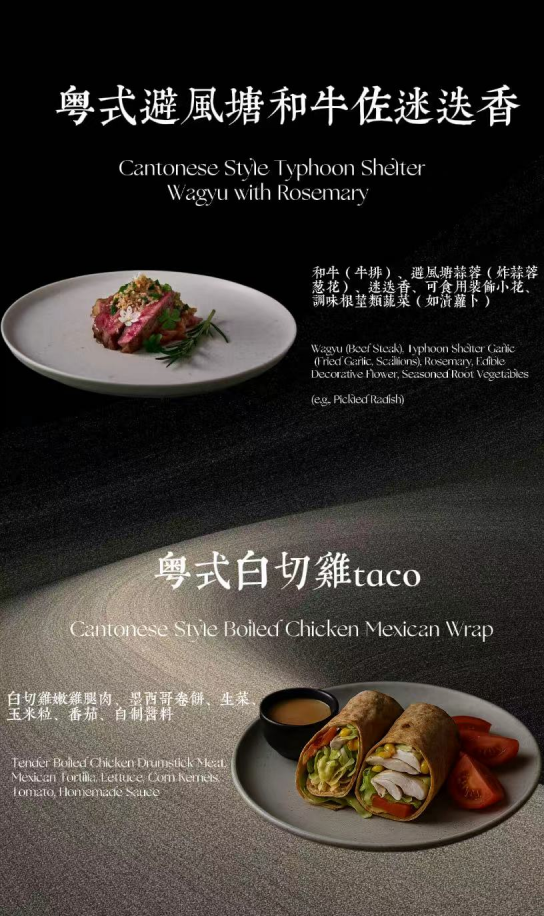

黄皮果煲土鸡

黄皮是岭南庭院里最常见的果树之一,酸甘清润。果香入汤,是“顺四时”的广府智慧;夏秋限定,提醒城市居民记得与季节同频。它可作为“每日靓汤”,为周边上班族与街坊提供可预期的日常安慰,象征旧城里仍可延续的庭院式生活感。

罗汉斋·柚皮烧素鲍

佛门素食讲求“去繁存本”,柚皮脱苦考验耐心。以素蚝油烧杏鲍菇刻花,是斋与荤口感的和解。它适合注重清淡与环保的客群,体现广州人“荤素互补、以斋养胃”的生活哲学——在旧城改造里,这道菜也是“轻改重运营”的隐喻:减少一次性装饰,多做可持续的内功。

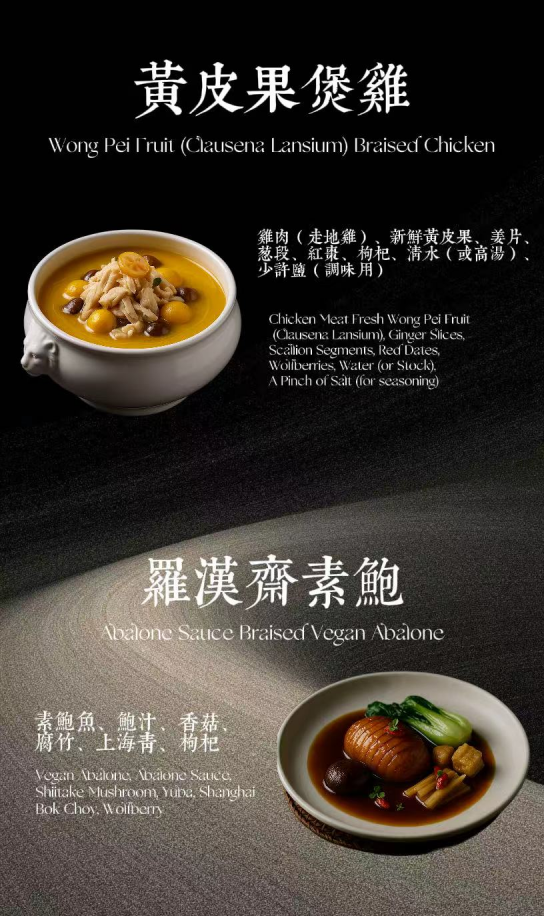

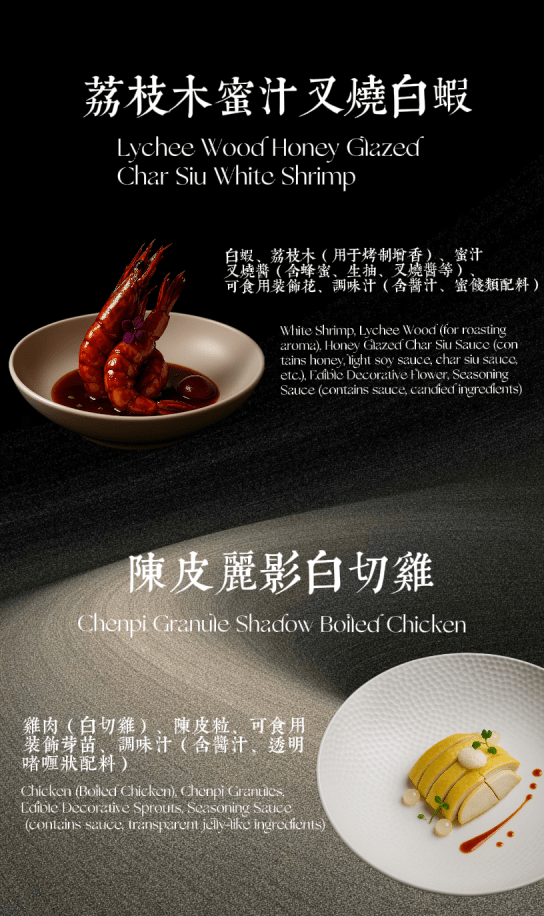

荔枝木烟熏蜜汁叉烧白虾

荔枝之于广州,不止是果,荔枝木也是烧味店的重要燃料。把“叉烧味”嫁接到白虾,先上光再冷烟熏,是水乡与炉火的嫁接。它适合晚间社交场景:既有宴客体面又不过分负担;在旧城更新中,提示我们以“材料的再语义化”串联过去的行业技艺与当代审美。

陈皮荔影白切鸡

白切鸡重在“本味”,以盐水与火候见功;陈皮与荔枝是珠江口商贸运来的在地符号。把陈皮盐水与荔枝凝胶点到清爽鸡肉上,是“以清为上”的广式养身观在湿热气候中的适配。它适合午市与家庭宴席的“先清后浓”,也延续了广州逢节寓意团圆的鸡肴传统——在旧城里,以极简烹饪与季节果香留住街坊记忆与待客礼数。

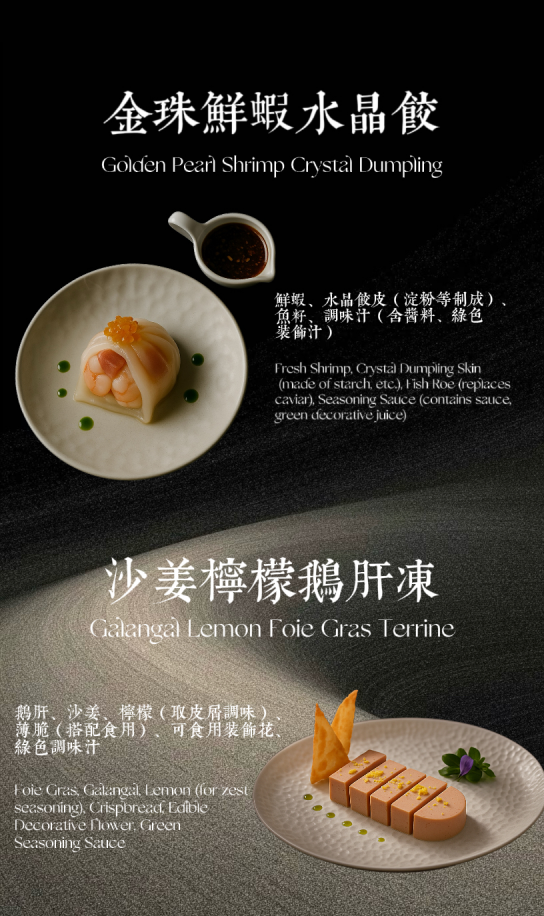

金珠鲜虾水晶饺

“一盅两件”的早茶,是广州人的日常秩序。顶上一颗“金珠”,既点题“珠江之珠”,也承接老广喜爱吉祥意头的市民美学。在旧城更新语境里,这只小饺子用透明与通透,呈现“看得见的食材与诚意”,让传统点心技艺在新生活节奏中继续被日常使用与分享。

沙姜柠檬鹅肝冻

沙姜+酱油是白切鸡蘸料的经典组合,柠檬削腻清香。将其迁移到鹅肝,是港口城市“中西互搭”的饮食自信:国际原料在地化、口味仍清爽克制。它适配“餐前社交”的广式节奏(先小吃开胃、再入主菜),也回应了当代轻奢餐饮的健康取向——保留丰腴口感,但用岭南清口技术平衡负担。

白韵白切鸡寿司

“白韵”点出广府审美的极简与清雅:白切鸡以白见功,不靠重酱。以意义在于:以跨文化的米食形态,让保守而讲究的广式清鲜进入高密度的都市时空,连接“慢工出细活”的手艺与现代办公的快节奏。

粤式烧鹅 Taco

烧鹅与烧腊铺,是广州街景的烟火符号:炉火、脆皮、酱香。把脆皮鹅与薄饼相遇,配陈皮梅子酱、酸萝卜与葱丝,既有夜宵摊的满足,也有厅堂的体面。它服务“下班后一杯”的微醺社交——便携、好分食、拍照友好——把传统炉火技艺带入新社交场景。意义在于:旧技艺不必被玻璃柜封存,而应在移动的城市生活里被持续消费和再创造。

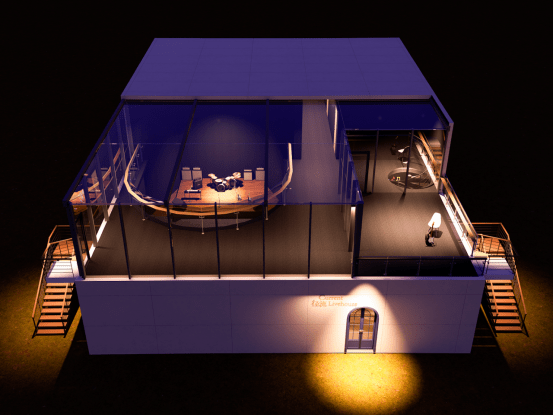

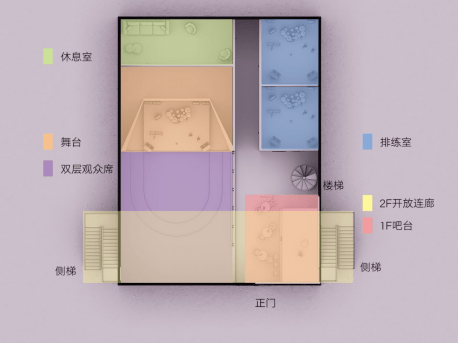

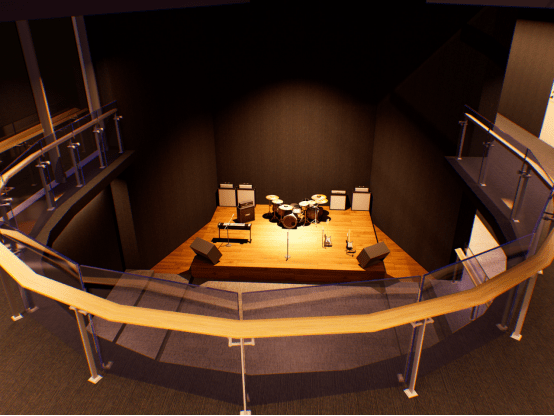

4.2.4 径流 Current Livehouse

店铺品牌定位:

Current 是水流、是电流、是思流,

在沥滘的河涌岸上,有旧的东西,有新的东西,

当它们在径流交汇,碰撞,会诞生出什么样的可能性?

设计来源:

设计诠释:

建筑两边的侧梯将 livehouse 的二层打通,开放连廊将成为街道的一部分。行人将走过正在演出的音乐现场,走过露天的表演天台,或被这里的音乐感染,或是留下自己的音乐。

livehouse不再是一个与街区隔绝的封闭的黑盒子,而是关于这里流动的人和音乐的,用音乐凝聚人们的地方。

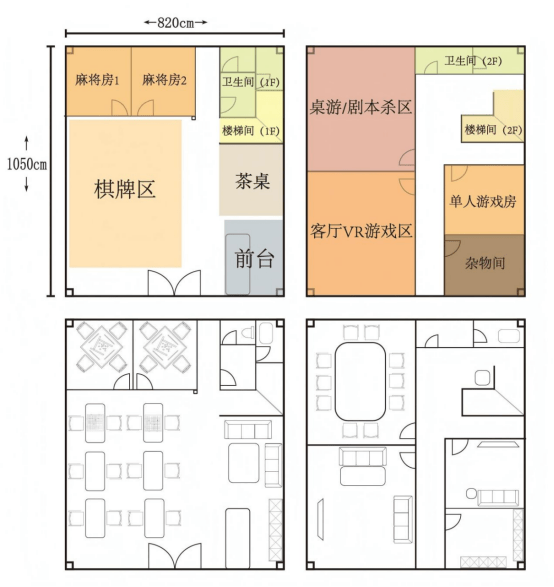

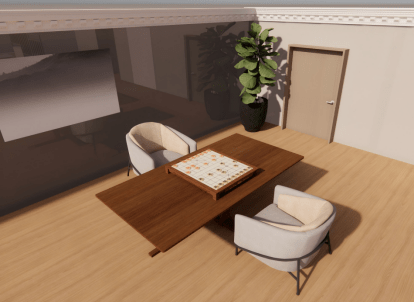

4.2.5 灵聚棋牌坊

店铺品牌定位:

让不同年龄、不同背景的人在这里通过棋类与桌游相遇、前台在轻松自在的氛围中收获快乐、陪伴与灵感。我们相信,每一盘棋、每一局游戏,都是人与人之问沟通、理解和创造美好回忆的契机。在这里,传统与新潮交融,年轻人与长辈、朋友与家人都能找到共同的乐趣,让生活的每一刻都因互动而更有温度。

内部设计图:

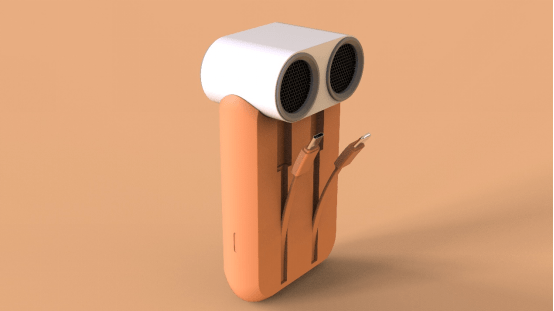

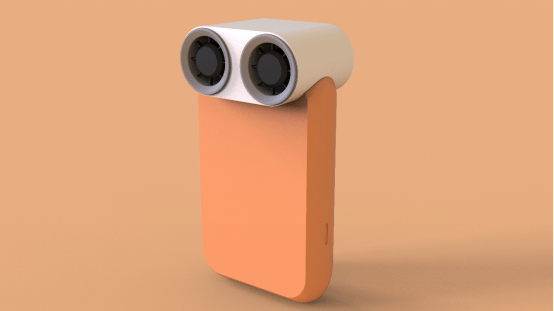

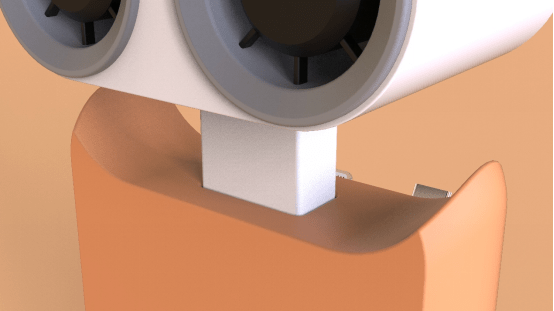

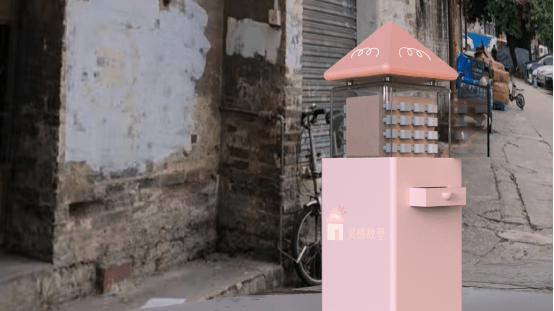

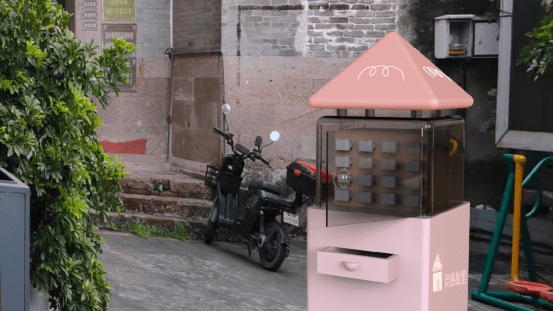

4.2.6 共享充电宝风扇

“你知道,从这条街入口到出口,地图显示只有200米。但广州夏天的200米,是一场小型铁人三项。我们不想你带着一身黏腻去触碰那些美好的设计。所以,在旅途的起点,我们为你备好了凉风和满格的电。”

为了满足边充电边凉爽的需求,为风扇部分设计了延长杆适应不同的手机

街道补给站

在实际考察中,相邻的水涌让这里滋生大量蚊虫,因此在充电桩的设计加入了方便拿取驱蚊用品的抽屉,充电桩的整体设计由品牌logo转化而来,考虑到风扇需要防水防尘的需求。

五、课程总结与感想

李宇琛:

通过在生活方式与设计课程的四周学习中,我了解到了生活方式的定义,这门课程指明了未来的方向——设计师不再是简单的美工或造型师,而是生活方式的策划者和体验的构建者。职业路径可以走向用户体验设计、服务设计、设计策略、趋势研究等更广阔的领域。“生活方式与设计”不仅仅是一门课程,它更是一次思维模式的升级。它将设计从一种专业技能提升为一种连接人与物、当下与未来、需求与意义的战略性思维方式。

它告诉我们,最好的设计是那些能够悄然融入生活、提升生活品质,甚至引导我们走向更美好、更可持续未来的设计。这门课程所培养的洞察力、创造力,将是应对未来时代不确定性的宝贵资产。

陈科宇:

设计师不是高高在上在屏幕后面创造一切的神,而是走进每一个街角,细味整个生活中每一个感受的过街老鼠,会笑着把一个建模时错误的门称为万人坑,会一本正经地讨论建筑里卫生间的位置,而不是对着AI生成的长篇阔论车轱辘话挖掘意义,我想这是我对这次课程的最大感受。

钟小杰:

通过这次的课程,我认识了许多在我们生活上能够有所改进的方向,也让我对于生活设计这门课程有了自己的一些感悟与认识。

这次课程我们小组的选题是沥滘的社区改造,在实地考察的过程中也观察到了日常生活中很少会想到的一些方面,就是从设计或者叫生活设计的方面去观察我们的生活中的方方面面,然后从里面看到能够给我们提供便利,前卫,被人所需的设计。

来沈阳:

生活方式与生活设计这一课程让我对于“生活方式”这一词有了新的理解,我对生活方式的参悟更深了,生活方式的研究对于生活设计的更是至关重要。在学习课程的过程中我们进行了线上搜索实地调查,我看到了大家各种各样的想法,一个人的想法终究是有限的,集思广益的同时还能为其他人拓宽思路。总的来说,这只是一个让我们刚踏进生活设计大门的课程,我们要学习和参透的还有很多,在小组作业方案的实施时大家各司其职,感谢小组成员们能配合着一起进行下去,当然更感谢那些多付出的同学,感谢老师的教导和建议让我受益良多!

谢桐:

在这次《生活方式与产品设计》课程中,我深刻体会到“生活方式”不仅是个体日常习惯的集合,更是一种承载文化记忆与时代变迁的方式。以沥滘为研究对象,我认识到社区更新不仅仅是空间和建筑的翻新,更重要的是如何在新的环境中延续和转译居民原有的生活记忆与情感依托。通过调研沥滘的历史,我意识到设计的价值在于把抽象的文化与具象的产品连接起来,让生活方式成为人们能够触摸和体验的东西。本课程让我跳出单纯产品造型的局限,更加关注人与空间、社区与记忆的关系。我认为未来的设计应该承担起“保存温度、创造连接”的责任,把在地文化与当代潮流结合,真正服务于人的生活与社区的可持续发展。

胡珅滈:

从理论到探索,这次课程整体是很累的,不论是线下考察还是线上的设计,但是也学到了很多,特别是这种从生活方式发现设计的视角,对我来说也是一次全新的挑战,课程学习中也感觉得到了经验,也非常感谢老师的指导和纠错,收获很大的一次课程。

潘睿:

在生活方式与产品设计这门课程的学习中,我不仅接触到了产品设计的理论框架,更在“旧城改造”方案的实践探索里,读懂了设计与生活、文化之间深刻的联结。选择以主题餐厅作为旧城改造的落地方案,是一次从抽象概念到具象产品的跨越,这段经历让我对设计的本质有了全新的认知。

回望这门课,我学到三点:第一,生活方式不是包装出来的“氛围”,而是由行为、制度与供给链条共同维持的日常;第二,设计的专业性体现在把愿景落到流程与数字上深化与社区的双向链接。第三,产品设计真正的专业性,是在复杂世界里做有限理性下的结构性选择。让餐厅既是品牌,也是街区日常的一部分。这门课让我学习到好的产品应当有温度、有故事,能真正融入使用者的生活方式,成为连接过去与未来文化与生活的桥梁。这才是我在本课程中真正获得的“设计观”。

发表回复